一轮明月高悬夜空,自古便是文人墨客笔下的宠儿,从《诗经·陈风·月出》的“月出皎兮,佼人僚兮”开始,月亮便在中国诗歌史上洒下清辉,成为承载情感与哲思的重要意象,这些咏月诗篇不仅是文学瑰宝,更是我们理解传统文化、提升审美素养的钥匙。

月光下的千年回响:经典咏月诗篇赏析

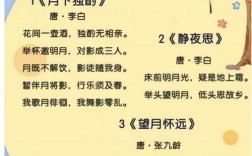

唐代李白《静夜思》可谓家喻户晓:“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡。”这首五言绝句创作于开元十四年(726年),李白当时寓居扬州旅舍,秋夜望月而触发乡思,诗中“疑是”二字巧妙地将视觉误差转化为心理活动,霜的意象既点明季节,又暗含孤寂清冷之感,这种通过日常场景抒发普遍情感的手法,使作品跨越时空引起共鸣。

杜甫《月夜》则展现不同的艺术境界:“今夜鄜州月,闺中只独看,香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。”此诗作于至德元年(756年)秋,杜甫被禁长安,望月思念鄜州妻儿,诗人不直接写自己思乡,却从对方视角着墨,这种“对写法”深化了情感层次,诗中“湿”“寒”二字通过体感温度传递出牵挂之深,这种通感手法值得我们在写作中借鉴。

宋代苏轼《水调歌头·明月几时有》将咏月词推向高峰:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”这首词写于熙宁九年(1076年)中秋,苏轼因与变法派政见不合外放密州,词前小序“欢饮达旦,大醉”已暗示复杂心境,词人将天文现象与人生际遇相类比,既表达了对弟弟苏辙的思念,又展现出入世与出世的矛盾,最后以“千里共婵娟”收尾,完成从个人情感到普世关怀的升华。

诗心与月魂:咏月诗歌的创作技巧

意象运用是咏月诗的核心技法,月亮本身具有多重象征意义——思乡、怀人、孤高、永恒等,王建《十五夜望月》“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花”中,月华如练的“地白”与栖鸦、冷露共同构建出孤寂意境,我们在创作时应注意意象群的有机组合,让景物成为情感的载体。

时空转换手法能增强作品张力,张若虚《春江花月夜》“江畔何人初见月?江月何年初照人?”通过月亮连接古今,在浩瀚时空中思考生命有限与宇宙无穷的辩证关系,这种将个人瞬间体验置于永恒背景下的写法,极大拓展了诗歌的哲学深度。

虚实相生是古典诗词常用手法,李商隐《嫦娥》“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉”实写室内景物,而“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心”则虚写月宫想象,现实与传说交织,表达出对孤高命运的深刻思索,这种虚实转换的技巧,能让作品产生言有尽而意无穷的效果。

今月曾经照古人:咏月诗的现代价值

在快节奏的现代社会,品读咏月诗歌具有特殊意义,这些作品不仅能提升我们的语言表达能力,更能培养细腻的情感体察力,当我们面对同样的明月,若能领会“海上生明月,天涯共此时”的辽阔,感悟“明月松间照,清泉石上流”的禅意,生活便会多一份诗意。

教授孩子学习咏月诗,可从具体意象入手,比如通过绘制“月相变化图”理解“月有阴晴圆缺”的科学原理,再结合诗句体会其中的情感隐喻,组织家庭赏月时,鼓励孩子用诗句描述所见景象,将文学知识与自然观察相结合,这样的学习既生动又深刻。

对于文学创作者而言,古典咏月诗篇是宝贵的灵感源泉,其中对月光不同角度的描写——如白居易“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”的静寂,李贺“大漠沙如雪,燕山月似钩”的苍凉,都展示了如何通过个性视角表现共通情感,这种观察与表达的训练,对任何文体创作都有裨益。

站在当代回望这些沐浴着月光的诗行,我们不仅看到文字之美,更感受到中华文化中独特的情感表达方式和生命态度,每首咏月诗都像一扇窗,透过它,我们与古人共享同一片清辉,在文化传承中找到自己的精神坐标,当月光再次洒落,不妨翻开这些诗卷,让千年前的智慧照亮现代人的生活。