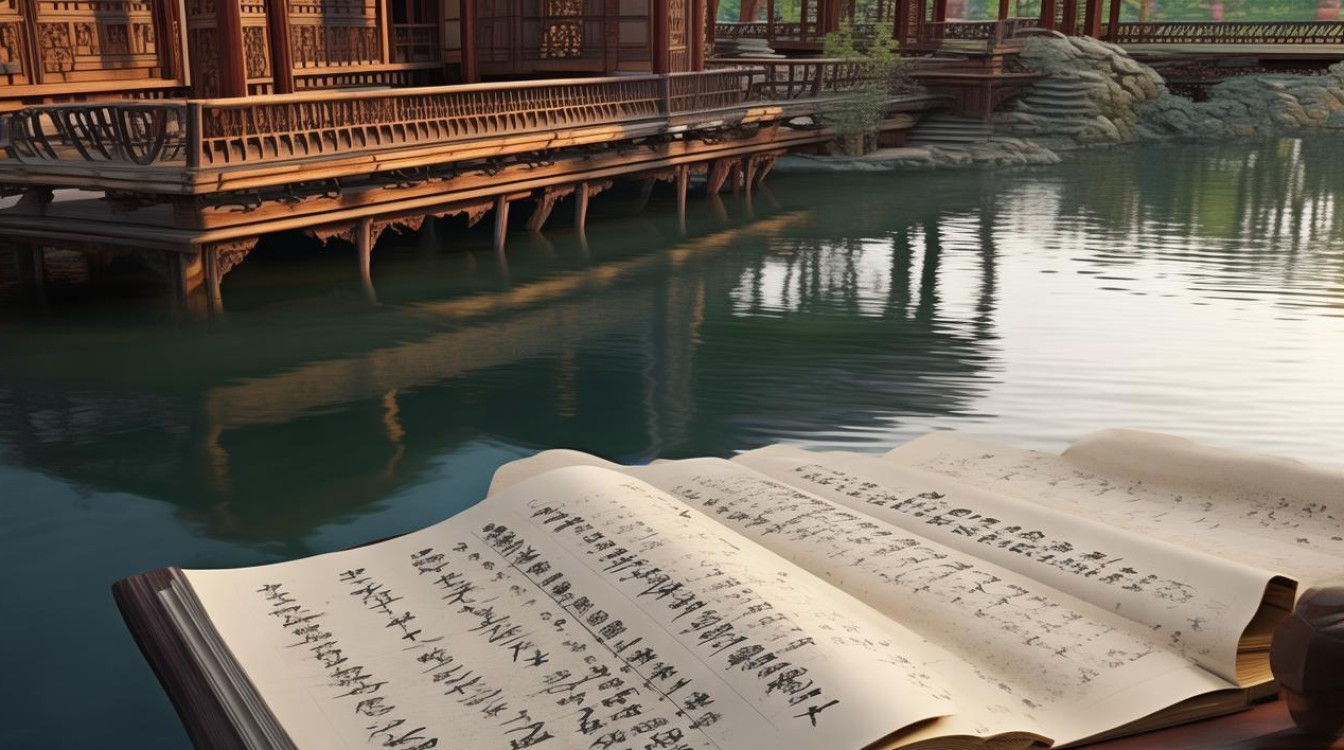

在中国古典诗歌的璀璨星空中,有许多诗篇并非因其宏大的叙事或深刻的政治隐喻而流传,而是凭借对一处具体景物的精致描绘,触动了后世无数读者的心弦,这类诗作,如同一扇扇精巧的窗,让我们得以窥见古人生活与情感的细腻角落,我们就来共同品鉴一首围绕“水磨亭子”这一独特建筑展开的诗篇,探寻其字里行间所蕴含的文学之美与生活意趣。

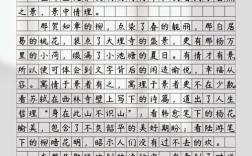

这首诗出自清代康熙年间著名学者、文学家查慎行之手,查慎行,初名嗣琏,字夏重,后改今名,字悔余,号他山,又号查田,浙江海宁人,他诗学苏轼、陆游,风格宏丽瘦削,情感深挚,是清初宋诗派的代表人物,其诗集《敬业堂诗集》容量巨大,题材广泛,举凡行旅、写景、咏物、怀古,无不涉及,且多有佳作,这首咏叹水磨亭子的诗,便收录于此。

要理解这首诗的精妙,首先需了解“水磨”为何物,水磨是利用水力带动机械进行粮食加工的工具,多建于溪流之畔,而“水磨亭子”,则是在水磨之上或旁边修建的亭榭,兼具实用与观赏功能,它既是农业生产的场所,也是文人雅士休憩、观景、抒怀的空间,这种将生产工具与园林建筑巧妙结合的形制,本身就体现了古人“天人合一”的哲学思想与实用主义的审美情趣。

查慎行创作此诗的具体年份已难确考,但从其生平经历与诗风推断,应是他中年以后,生活相对安定,游历四方时的作品,此时的诗人,早已褪去了早年的锐气,心境趋于平和淡泊,更能从寻常景物中发掘出深长的韵味,一处寻常的水磨亭子,在他笔下,不再是冰冷的生产工具,而成为了充满生机与哲思的审美对象。

让我们走进这首诗的文本,逐句品味其艺术手法。

诗的开篇,诗人往往先勾勒水磨亭子的整体环境。“潺潺溪流抱村斜,水磨声中见亭牙。”一个“抱”字,赋予溪流以人的温情,描绘出村落与溪水相依相存的和谐图景,而“亭牙”一词,形象地写出亭角在林木或水汽中若隐若现的姿态,引人入胜,声音与画面的结合,让读者未临其境,已闻其声,先见其形。

诗人会细致描绘水磨运转的生动景象。“轮随水力无停晷,激荡雪花千万斛。”这里运用了生动的比喻和夸张的手法。“无停晷”强调了水磨永不停歇的运动状态,充满了力量感,而将水轮激起的浪花比作“雪花”,并以“千万斛”来形容其数量之多,瞬间将枯燥的机械运动转化为壮美绚丽的视觉奇观,这种化平凡为神奇的笔力,正是诗人功力的体现。

在充分渲染了水磨的动态之美后,诗人的笔触自然会转向亭子本身以及身处其中的感受。“小憩亭中忘尘虑,但看机心付转毂。”这两句是诗眼的所在,由景入情,引发哲理思考,诗人坐在亭中,暂时忘却了世俗的烦扰,眼前水磨的“转毂”(转动着的轮轴)仿佛将人世间的机巧心思也一并带走了,这里的“机心”语带双关,既指水磨运作的机械原理,更暗喻人世间的巧诈之心,诗人借助水磨这一意象,表达了希望超脱世俗纷扰、回归自然本真的愿望,这种借景抒怀、托物言志的手法,是中国古典诗歌的常用技巧,使得诗歌的意境得以升华。

在诗歌的中段,查慎行可能会引入更多感官体验与时空想象。“碾出玉尘堪煮茗,坐听松涛共泉吟。”水磨碾出的精细米粉,被美誉为“玉尘”,用来煮茶,平添了一份雅致,而耳中同时听到松涛与泉吟,视觉、听觉、味觉交织在一起,营造出一个极其丰盈、宁静而又充满生机的艺术境界,这种多感官的铺陈,极大地增强了诗歌的感染力。

尾联部分,诗人常以景结情,留下悠长的余韵。“暮色苍然亭犹在,一川明月照古今。”暮色降临,亭子依然静静矗立,在明月的清辉照耀下,仿佛超越了时间的限制,与古今对话,这样的结尾,将眼前之景提升到历史与哲学的层面,赋予了水磨亭子一种永恒、静穆的美感,与前面水磨的动态运转形成鲜明对比,动静结合,深化了诗的意境。

从鉴赏的角度看,查慎行这首关于水磨亭子的诗,其高明之处在于:

一是选材独特,视角新颖。 他不写名山大川,不咏亭台楼阁,独独钟情于这处与生产劳动紧密结合的“水磨亭子”,这本身就体现了其观察生活的独特眼光和贴近民生的写作立场。

二是刻画工细,比喻精妙。 对水磨运作的描绘,既有宏观的动态捕捉,又有细节的生动比喻(如“雪花”),将一种工业景象诗化了。

三是情景交融,理趣盎然。 全诗并非静止的写生,而是将自身的情感波动与哲理思考完全融入对景物的观照之中,由“忘尘虑”到“付机心”,再到与古今共存的苍茫感,情感脉络清晰,思想层层递进。

四是语言清新,自然流畅。 查慎行的诗歌语言以白描见长,不尚雕琢,但求传神,这首诗用语平实而意境深远,充分体现了其“空灵”与“结实”相结合的诗风。

品读这样的诗篇,我们获得的不仅是对一处古建筑的文字印象,更是一种生活态度的启迪,在快节奏的现代生活中,我们或许也需要一座属于自己的“水磨亭子”——一个能让心灵暂时休憩,观察自然韵律,反思生活本质的空间,查慎行通过他的诗笔告诉我们,美与哲思无处不在,即便是在一座伴随着水声与磨轮声的亭子里,也蕴藏着足以滋养我们精神的丰厚宝藏,这或许就是古典诗词穿越时空,至今仍能打动我们的核心魅力。