诗歌,是千年文明里最凝练的回声,当语言被赋予节奏与意象,便有了穿透时光的力量,从《诗经》的“蒹葭苍苍”到海子的“面朝大海”,每一首诗都是作者与世界的私语,也是读者照见自己的镜子,若要真正读懂一首诗,不妨从几个维度走近它。

溯源:文字深处的来处

每一首诗都有其诞生的土壤,了解诗歌的出处与创作背景,如同掌握打开密室的第一把钥匙。

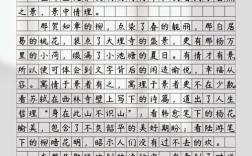

《诗经》三百零五篇,并非刻意创作的文集,而是周代采诗官从民间收集、乐官整理配乐的产物。“风”是十五国的民歌,“雅”是士大夫的宴饮吟唱,“颂”是祭祀的庄严乐章,若不明白《豳风·七月》出自农耕文明的四季劳作,便难以体会“七月在野,八月在宇”中蕴含的生存智慧。

李商隐的《锦瑟》,历来注释纷纭,若了解晚唐党争倾轧、诗人身陷牛李党争漩涡的处境,才能理解“此情可待成追忆,只是当时已惘然”并非仅指爱情,更是一个知识分子对命运无常的深沉喟叹,背景知识让模糊的意象变得清晰,让平面的文字站立起来。

观人:诗与生命的互文

“诗言志,歌永言”,诗人的生命轨迹,往往是其作品最直接的注脚。

读杜甫,需知他如何从“会当凌绝顶”的少年豪情,走向“国破山河在”的沉郁顿挫,安史之乱前后的经历,让他笔下不再只是个人感怀,而是扩展为记录时代的“诗史”,苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》,写于乌台诗案后被贬黄州时期,没有那段生死考验,就不会有“一蓑烟雨任平生”的旷达,诗人的命运与诗歌的气质相互塑造,读诗亦是读人。

陶渊明的田园诗开创了一种审美传统,但若只看到“采菊东篱下”的闲适,而忽略他“不为五斗米折腰”的政治选择,便错过了诗歌中的精神内核,诗歌是诗人用生命经验淬炼出的结晶。

解构:诗歌艺术的密码

诗歌之所以区别于其他文体,在于其独特的艺术手法,掌握这些技巧,才能深入堂奥。

意象是诗歌的基本构件,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦”九个名词排列,营造出萧瑟的意境,顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛”,简单的意象组合,承载了一代人的集体记忆。

象征让诗歌获得多重解读空间,闻一多的《死水》,表面写污浊的水塘,实则象征当时沉闷的社会现实,艾略特的《荒原》,整个现代文明都通过象征体系呈现。

古典诗词的格律之美不容忽视,平仄、对仗、押韵,这些形式上的要求非但不是束缚,反而成就了汉语独特的音乐性,王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,对仗工整而意境开阔,形式与内容完美统一。

现代诗虽打破格律,但注重内在节奏和语言的陌生化,北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证”,通过悖论式表达,产生了强烈的冲击力。

活用:诗歌的当代价值

诗歌不只是文学遗产,更是可融入日常生活的智慧。

在表达情感时,一句“春风十里不如你”胜过千言万语;面对困境时,李白“天生我材必有用”的自信能给人力量;描述美景时,王勃“落霞与孤鹜齐飞”的句子依然鲜活。

创作诗歌也不必视为畏途,从记录真实感受开始,三行、五行均可,重要的是保持对语言的敏感,对世界的惊奇,如诗人沃尔特·惠特曼所说:“你笔下的事物不必远离你的日常。”

诗歌教育应重感受轻分析,不必急于归纳“中心思想”,而是先让声音、意象直接作用于心灵,多朗读,感受音韵之美;多背诵,让经典内化为自己的语言财富。

走向诗歌的深处

读诗多年,我越发觉得,真正的好诗都有一种“未完成性”——它们邀请读者参与意义的创造,李商隐的无题诗为何迷人?正因为那些模糊的意象、不确定的情感,为每个读者留下了投射自我的空间。

在这个信息过载的时代,诗歌提供了一种“慢”的可能,它不提供即时答案,而是引发深思;不追求实用功效,而是滋养心灵,一首短诗,有时比长篇大论更能触及本质。

有人说诗歌是小众的,我却不以为然,每个人心中都有诗意的种子,只是在忙碌中遗忘了,当我们被某句诗触动,那不是偶然,而是古老的情感频率与当下的生命产生了共振。

诗歌从未远离,它就在我们寻找美、追问意义的本能里,打开一本诗集,或许就能遇见那个更真实、更自由的自己。