诗歌的韵律在最后一个字符落定后,并未真正消散,如同晚祷的钟声在暮色中延展,文字的生命力正从终结处开始新的旅程,这种终结与延续的辩证关系,恰是理解诗歌艺术的关键所在。

韵律:呼吸的痕迹

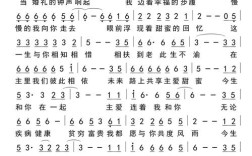

中国古典诗词的平仄规律并非随意设置,四声的区分在南北朝时期已趋成熟,沈约在《四声谱》中明确提出“平上去入”的声调系统,唐代格律诗的定型,使这种声韵美学达到巅峰,杜甫《秋兴八首》中“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”,通过精妙的平仄交替,创造出听觉上的回环美感。

词学发展至宋代,对音律的讲究更为精微,柳永《雨霖铃》的“寒蝉凄切,对长亭晚”,双声叠韵的运用已臻化境,每个词牌都有其独特的音乐个性,如同不同的祈祷仪式,需要匹配相应的节奏与语调。

意象:心灵的图景

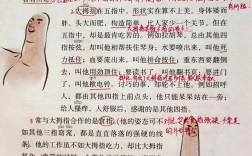

王维在《辋川集》中开创的山水意象,将禅意与画境融为一体。“空山不见人,但闻人语响”的留白手法,为读者预留了无限的想象空间,这种意象营造的艺术,要求创作者具备将抽象情感具象化的能力。

李商隐的无题诗作,将意象的朦胧美推向了新的高度。“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,看似不相干的物象并置,却在深层情感逻辑上紧密相连,意象的选择与组合,如同祈祷中使用的象征物,承载着超越字面的精神内涵。

用典:时空的对话

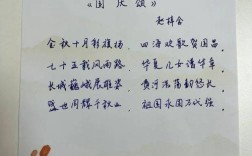

辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》连用七处典故,构建起跨越时空的历史对话,用典艺术要求作者具备深厚的学识积淀,同时掌握“化腐朽为神奇”的转化能力,恰当的用典能为作品增添历史的纵深,不当的使用则会造成理解的障碍。

用典的最高境界是“水中着盐,饮水乃知咸味”,苏轼《江城子·密州出猎》活用冯唐典故,既表达怀才不遇的感慨,又保持词作意脉的流畅自然,这种用典方式,使古今思想在文本中形成共振。

结构:情感的轨迹

律诗的起承转合构成完整的情感曲线,李白《登金陵凤凰台》从历史兴衰起笔,承接以自然永恒,转折到现实困境,最终归结为人生感慨,这种结构安排引导着读者的情感体验,如同祈祷仪式的固定程序,帮助心灵进入特定状态。

词的结构艺术更为复杂,周邦彦《兰陵王》三叠的布局,通过空间的转换展现情感的层层递进,长调词的结构设计需要考虑情绪的起伏变化,在张弛有度中维持整体的和谐统一。

现代转化:传统的新生

当代诗词创作面临传统与现代的融合课题,余光中《乡愁》系列在保持古典意境的同时,融入现代语汇与思维,这种转化不是简单的形式模仿,而是精神血脉的延续。

创作实践应当注重古今贯通,可以尝试将古典意象置于现代语境,如把“明月”与都市夜景结合;或者运用传统技法表现当代生活,用比兴手法描写数字时代的困惑,这种创造性转化,使古老的艺术形式焕发新的生命力。

创作启程:个人的修行

诗词写作是内省的修行,初学者可从研读经典入手,体会《古诗十九首》的质朴深情,感受李煜词的真挚动人,掌握平水韵与词林正韵是基础功课,但不应被格律完全束缚,真正的佳作往往在法度与自由之间找到平衡。

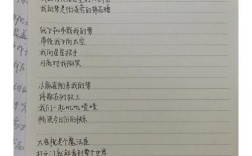

日常练习可从捕捉瞬间感受开始,一个雨后的黄昏,一次偶然的相遇,都可以成为诗意的源泉,坚持写作日记,用诗化的语言记录生活片段,逐步培养对文字的敏感度。

修改是创作的重要环节,杜甫“语不惊人死不休”的锤炼精神值得效法,完成初稿后放置数日再重新审视,往往能发现需要改进之处,请教知音友人,听取真诚的批评建议,也是提升作品质量的有效途径。

当最后一个字符落定,真正的诗歌之旅才刚刚开始,每个创作者都在这条路上寻找属于自己的声音,用古老的文字谱写心灵的乐章,这份艺术没有绝对的终点,只有不断新生的起点。