诗歌,是语言凝练出的甘露,是情感淬炼成的星火,它跨越千年,依然能精准叩击今人的心扉,想要真正读懂一首诗,乃至尝试创作,便不能只停留在字面的诵读,而需走入其肌理,探寻其脉络。

溯源:文字的根系与土壤

每一首流传至今的诗词,都不是无根的浮萍,它们的诞生,深深植根于特定的时代、地域与个人际遇之中,了解这些背景,是解锁诗意的第一把钥匙。

所谓“出处”,并不仅指它收录于《全唐诗》或《宋词三百首》这样的典籍,更指向其孕育的原始语境。《诗经》中的“风”,大多源自民间歌谣,歌唱着先民劳作的艰辛与爱情的欢愉,语言质朴,情感直白;而“雅”、“颂”则多用于朝堂宴饮与宗庙祭祀,风格庄重典雅,若不辨此出处,便难以理解同一部《诗经》为何会呈现出如此多元的面貌。

诗人的个人经历,更是解读其作品的核心密码,李白的诗之所以洋溢着“天生我材必有用”的磅礴自信与奇幻想象,与他身处盛唐、一生好入名山游的阅历息息相关,其个性中的浪漫不羁与时代的开放包容相互激荡,而杜甫笔下“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的沉痛,则是安史之乱前后大唐由盛转衰的真实缩影,个人的颠沛流离与国家的支离破碎紧密交织,读李商隐的无题诗,我们虽不必坐实每一处意象的所指,但了解其身处牛李党争夹缝中的仕途困境,便能更深切地体会那份隐秘幽微、欲说还休的复杂心绪。

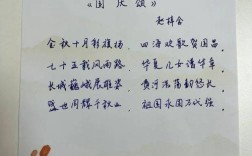

创作背景,是时代与个人交汇的燃点,南宋词人笔下的作品,往往弥漫着收复中原的慷慨与报国无门的悲愤,岳飞的《满江红》,其磅礴气概与痛切之情,正源于他与金军浴血奋战的亲身经历,以及北宋覆灭的靖康之耻这一国殇背景,脱离了这段历史,词中的情感力量便会大打折扣。

探微:意境的营造与技法的锤炼

诗歌是高度浓缩的艺术,其巨大的感染力,来源于诗人对语言和技法的精妙运用。

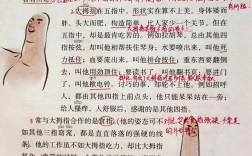

意象,是构建诗歌世界的基本元件,它是融入了主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤、老树、昏鸦”等一系列意象的密集铺排,无需赘言,一幅苍凉萧瑟的秋日羁旅图便跃然纸上,旅人的愁思弥漫其间,诗人通过意象的选择与组合,为读者营造出特定的“意境”,这是可供读者神游其中的审美空间。

修辞手法,是点石化金的魔杖,比喻,让抽象变得具体可感,如李煜将离愁化作“一江春水向东流”;拟人,赋予万物以灵性,如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”;夸张,则为了强化情感,如“白发三千丈,缘愁似个长”,这些手法的恰当使用,极大地增强了语言的表现力。

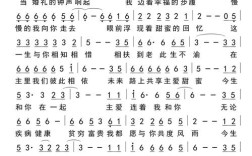

至于格律,尤其是近体诗和词,它并非束缚思想的枷锁,而是形成音乐美感的框架,平仄的交替、对仗的工整、韵脚的和谐,共同造就了诗歌抑扬顿挫、朗朗上口的听觉享受,这种形式上的美感,与诗歌内容相辅相成,共同完成了艺术的表达,词,更因其依声填词的特性,不同的词牌名本身就规定了情感的基调,如《满江红》的激昂慷慨、《雨霖铃》的缠绵悱恻。

致用:心灵的对话与生命的滋养

古典诗词并非博物馆里的陈列品,它在今天依然具有强大的生命力,关键在于我们如何将其“活化”,融入当下的生活。

诗歌是情感的精准容器,当我们欣喜时,或许会想起杜甫的“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”;当我们思乡时,李白的“举头望明月,低头思故乡”会自然浮现;当我们面临离别,可以吟诵“海内存知己,天涯若比邻”以作宽慰,诗歌为我们提供了表达共通情感的、极为精炼而优雅的方式。

它也是提升个人修养与表达能力的绝佳途径,反复涵泳品味经典诗词,能潜移默化地优化我们的语感,丰富我们的词汇,让我们在表达时更能把握语言的节奏与韵味,许多演讲者、作家都从中汲取养分。

更进一步,诗歌是一种独特的世界观,它教会我们以审美的眼光看待生活,苏轼在贬谪途中写下“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”,将深刻的生命哲思融入寻常景象;陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,则展现了一种超越物质羁绊、与自然合一的生存智慧,读这些诗,是在与历史上最有趣的灵魂对话,学习他们观照世界、安顿自我的方式。

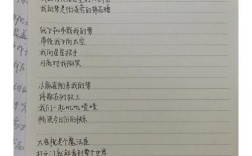

想要真正拥有诗歌,不能止于被动接受,不妨尝试“摹写”——选择一首触动你的作品,细细分析其意象组合、情感脉络与节奏韵律,然后以你自己的生活体验为素材,用相似的结构和手法进行再创作,这个过程,是技术性的学习,更是与古人深度的精神交流。

诗歌,从来不是少数人的专利,它源于人类最本真的感动与表达欲,当我们开始尝试溯源一首诗的来路,品味其技艺的精湛,并最终将这份感动与智慧映照进自己的生命体验时,我们便不再仅仅是诗歌的读者,而成为了诗意生活的创造者,这份由古老文字所点燃的星火,将在每一个“我”的手中,传递下去,照亮日常,也温润时光。