诗歌,是语言凝练出的甘露,是情感淬炼成的星辰,它穿越千年时光,依然在我们心头激起涟漪,就让我们一同走进这座瑰丽的殿堂,探寻诗歌创作与鉴赏的脉络。

溯源:从古老歌谣到璀璨篇章

中国诗歌的源头,要追溯到远古时期的民间歌谣。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了从西周到春秋中期的三百零五篇作品,这些诗篇并非全部出自文人之手,许多是采诗官从民间收集整理的民歌。“关关雎鸠,在河之洲”这样质朴而深情的诗句,就来自普通劳动者的生活与情感。

屈原创作的《离骚》,开创了个人创作的先河。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的千古名句,展现了个体诗人丰富而深邃的内心世界,从此,诗歌不再仅仅是集体情感的抒发,更成为诗人表达个人理想与情怀的载体。

唐代是诗歌发展的黄金时期,李白、杜甫、王维、白居易等诗人共同构筑了唐诗的辉煌,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”洋溢着豪放不羁的浪漫精神;杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”则体现了深沉的忧国忧民情怀,这些作品不仅在当时广为传唱,至今仍在滋养着我们的心灵。

创作:情感与技巧的完美融合

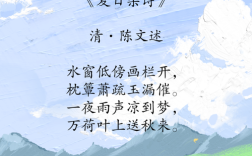

真正动人的诗歌,往往源于真实而深刻的生活体验,陶渊明在田园生活中找到创作灵感,“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,正是他亲身躬耕的写照,李清照前期词作中“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”的少女情态,与后期“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的悲凉,都是她人生经历的真实记录。

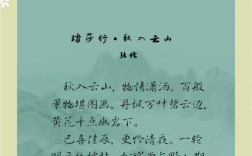

意象的运用是诗歌创作的重要手法,诗人通过具体物象表达抽象情感,比如月亮常象征思乡,柳枝多表示离别,苏轼的“明月几时有,把酒问青天”中,明月既是具体景物,又承载着对亲人的思念,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”一系列意象的组合,营造出浓郁的羁旅愁思。

韵律和节奏赋予诗歌音乐美,古典诗词讲究平仄格律,现代诗歌注重内在节奏,杜甫的《春望》严格遵循律诗规范,每句平仄相间,对仗工整,读来朗朗上口,徐志摩的《再别康桥》虽不拘古格,但通过重复与变化,创造出如流水般自然的韵律感。

鉴赏:跨越时空的心灵对话

理解诗歌需要了解其创作背景,李商隐的《锦瑟》究竟表达什么?知道诗人晚年回顾人生的心境,就能体会“此情可待成追忆,只是当时已惘然”的深意,同样,读陆游的《示儿》,了解诗人毕生的爱国情怀,才能懂得“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的悲壮。

诗歌鉴赏是读者与文本的创造性互动,王维的“行到水穷处,坐看云起时”表面写景,实则蕴含人生哲理,不同阅历的读者会有不同感悟:有人看到随遇而安的生活态度,有人领悟绝处逢生的人生智慧,这种多义性正是诗歌的魅力所在。

传承:古典与现代的对话

古典诗词的生命力在当代依然旺盛,它不仅是文化遗产,更是活生生的艺术形式,现代诗人从古典中汲取养分,创作出既有传统韵味又具时代气息的作品,余光中的《乡愁》巧妙化用古典意象,表达现代人的情感,就是成功例证。

诗歌创作在当下呈现出多元面貌,有的诗人坚持传统格律,有的探索自由体式,有的尝试将古典意境与现代语言结合,无论形式如何变化,真诚的情感表达和独特的艺术追求,始终是优秀诗歌的共同特质。

学习诗歌创作与鉴赏,是一个循序渐进的过程,多读经典作品,培养语感;勤于练笔,提升表达能力;学会用心观察生活,捕捉创作灵感,不必急于求成,重要的是保持对诗歌的热爱,让读诗写诗成为丰富精神生活的方式。

诗歌是语言的精粹,是情感的升华,在这个快节奏的时代,诗歌为我们提供了一片宁静的精神家园,当我们被“春风又绿江南岸”的生机打动,被“人生自古谁无死”的气节震撼,被“面朝大海,春暖花开”的向往温暖,我们就与诗歌建立了最真切的联系,这种联系跨越时空,直抵心灵,让我们的生活因诗歌而更加丰盈。

诗歌创作从来不是遥不可及的事,当你被某个场景触动,被某种情感充盈,试着用最贴切的语言将其记录下来,或许最初只是稚嫩的尝试,但坚持下去,你会在诗歌中找到表达自我、理解世界的独特方式,诗歌的大门向每个人敞开,关键在于迈出第一步,并持之以恒地走下去。