在中国文学的璀璨星河中,吟咏家人的诗歌如同一股温润绵长的暖流,穿越时空的隧道,始终滋润着我们的心灵,这些作品不仅仅是文字的组合,更是情感的容器,承载着人伦中最质朴、最深沉的爱与羁绊,探寻这些诗歌的脉络,我们能更深刻地理解其魅力,并学会如何将其内化为我们自身情感表达的一部分。

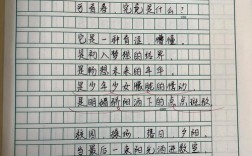

情感的溯源:经典诗篇的出处与背景

要真正读懂一首关于家人的诗,必须回到它诞生的那个时空,诗歌的出处与创作背景,是解读其深层意涵的钥匙。

以唐代诗人孟郊的《游子吟》为例,这首诗的出处是《孟东野诗集》,它并非诞生于书斋的刻意雕琢,而是诗人宦途失意,饱尝世态炎凉后,对母亲最纯粹情感的追忆与爆发,诗中“慈母手中线,游子身上衣”的场景,源于他早年离家赴考,母亲灯下为其缝衣的平凡瞬间,正是这种个人化的、充满烟火气的记忆,在历经人生起伏后,被赋予了撼动人心的力量,我们看到的不仅是一位母亲,更是普天下所有无私母爱的缩影。

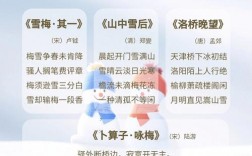

同样,杜甫的《月夜》创作于安史之乱的动荡之中,诗人身陷长安,与远在鄜州的妻儿隔绝,诗中“遥怜小儿女,未解忆长安”的句子,其背景是国破家亡的离乱,这份对家人的思念,紧密地与时代命运相连,个人的哀愁由此升华为家国之痛,使得诗歌的情感层次更为丰富厚重,理解这一点,我们便不会仅仅将之视为一封家书,而是一幅在历史洪流中漂泊挣扎的家庭画卷。

这些诗歌的珍贵之处,在于它们都源于真实的人生体验,作者将个人最私密、最柔软的情感,通过精炼的文字公之于众,从而引发了跨越千年的共鸣。

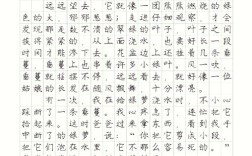

方法的探微:诗歌中情感的表达手法

古典诗词在表达家人情感时,极少有直白呼告,而是通过一系列精妙的艺术手法,将情感含蓄而深刻地编织其中。

其一,白描与细节的刻画。 这是最常用也最见功力的手法,如《游子吟》中,诗人没有空泛地歌颂母爱伟大,而是紧紧抓住“临行密密缝”这一动作细节。“密密”二字,既是对动作的写实,更是母亲千般不舍、万般担忧的无声流露,她唯恐儿子迟迟难归,故而要将衣衫缝得更为结实,一个简单的动作,胜过千言万语的抒情,蒋士铨的《岁暮到家》中,“寒衣针线密,家信墨痕新”亦是同理,通过衣物和书信这两个具体物象,将母亲的关爱与游子的思念具象化,触手可及。

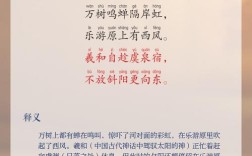

其二,意象与场景的营造。 诗人善于选取典型的意象来烘托对家人的思念,月亮,便是其中最经典的意象之一。“但愿人长久,千里共婵娟”(苏轼《水调歌头》),这里的明月成为了连接兄弟二人的情感纽带,共享一轮明月,便是彼此心灵的慰藉,白居易在《自河南经乱》中写道,“共看明月应垂泪,一夜乡心五处同”,战乱使得骨肉分离,但五处望月、同心落泪的场景,将分散的个体情感凝聚成一个悲壮的整体,这种以景寓情、情景交融的手法,极大地拓展了诗歌的意境。

其三,对比与反衬的运用。 通过今昔、哀乐、虚实之间的对比,情感张力得以强化,李商隐在《骄儿诗》中,细致描绘了儿子衮师活泼聪慧、天真烂漫的情态,充满了身为人父的喜悦与自豪,然而笔锋一转,“儿慎勿学爷,读书求甲乙”,透露出自身因读书仕途所累的辛酸,对骄儿的疼爱,与对自身命运的感慨形成强烈对比,这份父爱便多了一层复杂深沉的底色,令人动容。

心灵的共振:在现代生活中与古诗对话

学习这些关于家人的诗词,最终目的是为了丰富我们当下的情感生活,它们并非束之高阁的古董,而是可以随时取用的情感资源。

当我们因求学、工作远离父母,在异乡的夜晚感到孤独时,《游子吟》中的诗句会自然浮现心头,它让我们理解并感恩那份“意恐迟迟归”的牵挂,进而主动拿起电话,与家人分享近况,当我们在节日里无法与兄弟姐妹团聚,仰望夜空时,“千里共婵娟”的旷达会冲淡我们的愁绪,转化为一种精神上的团聚与祝福。

这些诗歌更教会我们如何表达,在母亲节、父亲节,或是父母生日时,一句“哀哀父母,生我劬劳”(《诗经·小雅·蓼莪》)或许比任何昂贵的礼物更能直抵心灵,在陪伴孩子成长的过程中,我们从“见爷背面啼,垢腻脚不袜”(杜甫《北征》)这类诗句中,能更细腻地观察和体会孩童的纯真世界,珍惜与他们相处的每一刻。

古典诗词中关于家人的篇章,是一座永不枯竭的情感富矿,它们以其真实的历史背景、精妙的艺术手法和永恒的人文关怀,为我们提供了一面观照自身情感的镜子,每一次阅读,都是一次与古人心灵的对话,也是一次对自身亲情关系的梳理与滋养,当我们真正将这些文字内化于心,外化于行,便能在纷繁复杂的现代生活中,更好地守护那份来自家人的、最初始也最恒久的温暖。