诗歌,是语言的艺术,是情感的凝练,是跨越时空的共鸣,它用最精炼的文字,构筑最深邃的意境,触动最柔软的心弦,要真正读懂一首诗,感受其魅力,我们需要走近它的世界,了解其诞生与成长的脉络。

寻根溯源:诗歌的出处与流变

诗歌并非凭空产生,它深深植根于特定的文化土壤与历史时期,探寻一首诗的出处,就如同探寻一条河流的源头。

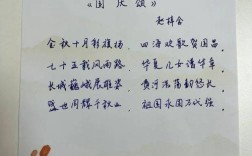

中国诗歌的源头,可以追溯到远古时期的民歌与祭祀乐歌,《诗经》便是这一时期的集大成者,收录了从西周到春秋中叶的诗歌,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是各地民歌,真实反映了当时的社会风貌与民众情感;“雅”是宫廷宴享或朝会时的乐歌,体现着王朝的礼仪与秩序;“颂”则是宗庙祭祀的舞曲歌辞,充满庄严肃穆的宗教气息,紧随其后的《楚辞》,以屈原的《离骚》为代表,开创了浪漫主义诗歌的先河,其瑰丽的想象与炽烈的情感,与《诗经》的现实主义风格交相辉映。

了解诗歌的出处,能帮助我们把握其整体的艺术风格与时代特征,读《诗经》,我们能感受到先秦时代朴素的民风与深厚的情感;读《楚辞》,则能体会战国时期士人忧国忧民的悲愤与执着,后世的唐诗、宋词、元曲,无不受到这两大源头的滋养,形成了各自辉煌的文学高峰。

知人论世:作者生平与创作背景

“诗言志,歌永言。”每一首流传千古的诗篇,都凝聚着诗人独特的人生体验与思想情感,了解作者的生平经历与诗歌的具体创作背景,是解读诗歌内涵的关键钥匙。

以唐代诗人杜甫为例,他生活在唐王朝由盛转衰的时代,亲身经历了“安史之乱”的动荡,他的诗作,如“三吏”、“三别”,深刻记录了战乱给百姓带来的深重灾难,其诗风沉郁顿挫,被后世尊为“诗史”,如果我们不了解他颠沛流离、忧国忧民的一生,就很难深刻理解其诗句中蕴含的悲天悯人之情。

再如南唐后主李煜,前期词作多写宫廷享乐与男女情爱,风格绮丽柔靡;而亡国被俘后,其词风骤变,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,将个人遭遇的亡国之痛升华为对人类普遍悲慨的深刻描绘,正是人生境遇的巨大转折,造就了他词作艺术境界的飞跃。

创作背景同样至关重要,王羲之的《兰亭集序》是在文人雅集、流觞曲水的欢愉中,触发对生死、人生的哲学思考;苏轼的《水调歌头·明月几时有》是在中秋月夜思念弟弟苏辙时所作,寄托了对人世团圆的渴望与对宇宙永恒的追问,特定的时间、地点、事件,往往是诗人情感喷发的导火索,也是我们理解诗意的具体情境。

品味精髓:诗歌的鉴赏与使用方法

读懂诗歌,不仅在于理解字面意思,更在于学会鉴赏其艺术手法,并让诗歌的精神内涵融入我们的生活。

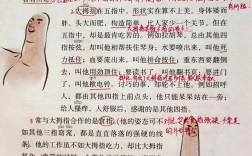

意象与意境 意象是融入了诗人主观情感的客观物象,是构成诗歌意境的基本单位。“月亮”不仅仅是一个天体,在诗人笔下,它可以成为思乡的寄托(“举头望明月,低头思故乡”),可以成为永恒的象征(“人生代代无穷已,江月年年望相似”),也可以成为团圆的期盼(“但愿人长久,千里共婵娟”),由一系列意象组合营造出的艺术境界,便是意境,品味诗歌,就是要透过文字,在脑海中再现诗人所创造的独特意境,感受其情感氛围。

修辞与手法 诗歌善用各种修辞手法来增强表现力。

- 比喻与象征:“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,用美女西施来比喻西湖,生动形象。“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,以春蚕、蜡炬象征至死不渝的思念与奉献。

- 用典: 引用历史故事、神话传说或前人诗句,以简练的文字表达丰富的内涵,辛弃疾的词中就大量用典,借古讽今,抒发力主抗金的豪情与报国无门的悲愤。

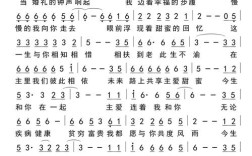

- 对仗与平仄: 尤其在格律诗中,对仗工整、平仄协调,形成了汉语诗歌独特的音乐美感,阅读时若能细细体会其声律之美,更能感受诗歌的韵味。

诗歌的“使用” 这里的“使用”,并非功利性的应用,而是指如何让诗歌滋养我们的心灵。

- 情感的共鸣与宣泄: 当我们遭遇挫折时,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”能激发我们的豪情;当我们思念远方亲人时,王维的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”能道出我们的心声,诗歌为我们提供了表达情感的优美语言。

- 审美的提升: 长期浸润在优秀的诗歌中,能培养我们对语言美、意境美、情操美的感知能力,提升我们的审美情趣。

- 生活的诗意化: 在合适的场合引用或化用诗句,能为生活增添一份雅致与深度,登高望远时,吟咏“会当凌绝顶,一览众山小”;欣赏雪景时,想起“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,让诗歌成为我们观照世界的一种方式。

诗歌是一座无尽的宝藏,它承载着民族的记忆、文人的风骨与人类共通的情感,走近诗歌,需要我们怀着一颗虔诚而敏感的心,去溯源,去知人,去品味,每一次深入的阅读,都是一次与伟大灵魂的对话,一次对自我生命的照亮,在这个快节奏的时代,愿我们都能在诗歌的世界里,找到一方宁静,汲取一份力量,让心灵有所栖居。