在中国古典文学的璀璨星河中,诗歌以其独特的韵律与深邃的意境,成为传承千年的文化瑰宝,它不仅是文人墨客抒怀言志的载体,更是中华民族精神与审美情趣的集中体现,让我们一同走进诗歌的世界,探寻其创作脉络与鉴赏方法,感受这份跨越时空的艺术魅力。

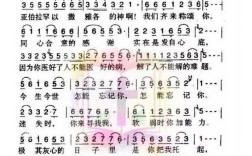

诗歌的起源可追溯至远古时期的劳动号子与祭祀颂词。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的三百零五篇作品,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,风”多为民间歌谣,“雅”系士大夫宴饮之作,“颂”则是宗庙祭祀的乐歌,这些作品以四言为主,运用赋比兴手法,开创了中国现实主义诗歌的源头,屈原创作的《楚辞》则以参差错落的句式、瑰丽神奇的想象,奠定了浪漫主义诗歌的基石。

唐代是诗歌发展的黄金时期,李白、杜甫、王维等大家辈出,李白的《将进酒》以“君不见黄河之水天上来”的磅礴气势,抒写了对生命价值的思考;杜甫的《春望》通过“国破山河在”的沉痛笔触,记录了下安史之乱的时代创伤,这些作品往往与作者的人生际遇紧密相连——李白的诗作多创作于漫游山水之际,杜甫的诗歌大多成于颠沛流离之中,正是特殊的人生经历赋予了他们独特的创作视角。

宋代词坛异彩纷呈,苏轼的《水调歌头·明月几时有》在中秋望月时寄托对胞弟的思念,辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》则在醉梦中重现沙场点兵的场景,这些词作或婉约或豪放,既遵循严格的词牌格律,又融入了创作者的人生感悟,比如李清照前期词作清新华美,南渡后则转为沉郁苍凉,这种风格转变正是其生活境遇变迁的艺术映射。

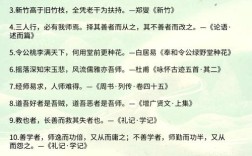

掌握诗歌的创作手法是深入理解的关键,比兴手法在《诗经·关雎》中已见端倪,“关关雎鸠,在河之洲”以水鸟和鸣起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题,唐代诗人李商隐善用象征,《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶”等意象营造出朦胧意境,对仗工整的特性在杜甫《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”中得以完美展现,而王维《山居秋暝》“明月松间照,清泉石上流”则体现了诗画合一的艺术特色。

学习鉴赏诗歌需从三个维度入手:首先要理解字面含义,梳理诗歌的基本内容;其次要分析艺术手法,包括修辞运用、意象营造与结构安排;最后要领会深层意蕴,把握作者的情感诉求与思想境界,以张继《枫桥夜泊》为例,“月落乌啼霜满天”不仅描绘了秋夜景色,更通过视觉、听觉与触觉的多重渲染,传递出羁旅之愁,这种情景交融的创作方式,正是中国古典诗歌的独特魅力所在。

在现代社会传承诗歌文化,应当注重古今融合的解读方式,我们可以将传统诗词与当代生活建立联系,比如在欣赏白居易《钱塘湖春行》时,可以联想现代都市中的春日景象;在品味王安石《梅花》时,可结合当代人对高洁品格的追求,这种跨越时空的对话,能让古典诗词在新时代焕发新的生命力。

诗歌作为中华文明的精粹,其价值不仅在于艺术成就,更在于其中蕴含的人生智慧,当我们吟诵“海内存知己,天涯若比邻”,学会的是豁达的处世态度;当我们品味“问渠那得清如许,为有源头活水来”,领悟的是持续学习的重要性,这些穿越千年的诗句,至今仍在滋养着我们的精神世界。

在信息爆炸的当代,静心品读一首古典诗词,恰如在喧嚣中开辟一方宁静天地,那些凝练的文字里,既封存着历史的风云变幻,也镌刻着人类共通的情感体验,当我们与这些诗篇相遇,实际上是在与古人的灵魂对话,在文化传承中找寻自我的精神坐标,这种独特的审美体验,正是诗歌永恒价值的当代彰显。