幼儿诗歌里的金色世界

当第一片梧桐叶悄然飘落,当桂花的香气在晨雾中弥漫,秋天便以它特有的方式轻轻叩响季节的门扉,对于幼儿来说,这个充满变化的季节不仅是观察自然的最佳课堂,更是开启诗歌启蒙的黄金时期,那些专为孩子们创作的秋日诗歌,就像一把把精致的钥匙,轻轻打开通往语言之美与想象之境的大门。

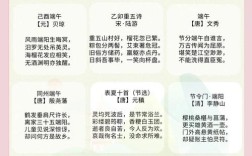

秋日童诗的文化源流

中国儿童诗歌的创作传统源远流长,而秋季主题的作品尤为丰富,从民国时期叶圣陶的《秋天的早晨》到当代作家金波的《秋天的信》,无数诗人用浅白而富有韵律的语言,为孩子们描绘出秋日的万千气象,这些作品不同于古典诗词的深奥,它们以儿童的视角观察世界,用儿童的思维理解自然,形成了独特的艺术风格。

在幼儿诗歌的发展历程中,教育家们逐渐认识到,优秀的儿童诗应当兼具文学性与适龄性,它既要是精致的文学作品,又要符合幼儿的认知水平和审美趣味,秋天的诗歌往往以落叶、果实、秋风等具体意象为载体,通过拟人、比喻等手法,将抽象的季节概念转化为孩子们能够感知的生动形象。

经典作品赏析与教学价值

“秋风秋风吹吹,树叶树叶飞飞,就像一群蝴蝶,张开翅膀追追。”这首广为流传的《秋风》是幼儿诗歌中的典范,作者通过重复的词语和生动的比喻,既让孩子们感受到秋风的特性,又在潜移默化中培养了语言节奏感,这类诗歌通常篇幅短小,语言重复,富有音乐性,极易被幼儿接受和记忆。

另一首经典之作《落叶》则写道:“风儿吹,天气凉,吹落树叶一张张,好像电报一份份,催着燕子回南方。”诗人将落叶比作电报,既新颖又贴切,不仅激发了孩子们的想象力,还传递了物候变化的科学知识,这种将认知内容融入诗歌的方式,正是幼儿诗歌的独特魅力所在。

在选择幼儿秋日诗歌时,教师和家长应当注重作品的情感温度与教育价值的平衡,过于强调知识灌输的作品往往失之生硬,而纯粹娱乐化的作品又缺乏深度,优秀的秋日诗歌能够在孩子们心中同时播下美的种子与智慧的嫩芽。

诗歌的多元教学方法

将秋日诗歌融入幼儿教育,需要根据孩子的年龄特点采用多样化的方法,对于3-4岁的幼儿,可以结合肢体动作,让他们在模仿落叶飘舞、果实成熟的过程中理解诗歌内容,例如学习《苹果红了》时,孩子们可以蜷缩身体扮演青苹果,然后慢慢伸展变成红苹果,这种全身参与的学习方式能够深化对诗歌的体验。

对于5-6岁的幼儿,则可以引入简单的创作环节,在诵读若干秋日诗歌后,鼓励孩子们观察周围的秋天景象,用自己的语言描述出来,教师帮助整理成小诗,即使稚嫩,也能极大提升孩子们的语言表达能力和创造力,这种从输入到输出的完整过程,能够帮助幼儿建立对诗歌的深层理解。

多媒体技术的运用也为诗歌教学开辟了新途径,将秋日诗歌配以真实的秋天景象视频、轻柔的背景音乐,能够创设出沉浸式的学习环境,研究表明,多感官的刺激能够显著增强幼儿对诗歌内容的记忆和理解。

诗歌中的艺术手法解析

幼儿诗歌虽然语言简练,但其艺术手法却颇为讲究,拟人是最常见的手法之一,如在《秋天的信》中,“秋天要给大地写信,用落叶当信纸,让风当邮差”,这样的描写既符合幼儿的泛灵心理,又生动地表现了秋天的特征。

比喻也是幼儿诗歌的重要表现手段,优秀的比喻不仅要求形似,更要求符合幼儿的生活经验,将飘落的树叶比作蝴蝶是成功的,因为蝴蝶是幼儿熟悉的、能够理解的意象;而若比作降落伞,则需要幼儿有相关的知识储备,适合年龄稍大的孩子。

节奏和韵律是幼儿诗歌不可忽视的元素,简短的诗句、规则的押韵、适当的重复,这些都能帮助幼儿更好地记忆和诵读,值得注意的是,现代幼儿诗歌的韵律不再拘泥于传统模式,而是呈现出更加自由、多样的特点,这种变化也反映了教育理念的进步。

家园共育中的诗歌实践

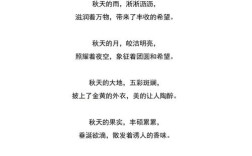

秋日诗歌的学习不应局限于幼儿园课堂,家庭同样是重要的实践场所,家长可以与孩子一起收集不同形状的落叶,然后根据叶子的特点编创小诗;在品尝秋季水果时,引导孩子用诗歌的语言描述它们的色、香、味;傍晚散步时,一起朗诵关于夕阳、秋月的诗歌,这些活动不仅增进了亲子关系,也让诗歌与孩子的生活经验紧密相连。

在选择诗歌读物时,建议家长关注作品的插画质量,优秀的幼儿诗歌绘本应当做到图文相辅相成,插画既要展现诗歌的意境,又要留有想象的空间,诗歌的字体、排版也应当考虑幼儿的阅读特点,大字、疏朗的版式更有利于保护幼儿的视力,提升阅读体验。

随着季节轮回,秋天总会如期而至,而浸润在秋日诗歌中的孩子们,收获的不仅是语言的滋养,更是一颗感受美、欣赏美的心灵,当他们在未来的某个月夜,不经意间吟出“月光如水洒人间”的诗句,我们便会明白,那些童年的诗歌记忆已然成为他们生命的一部分,如同秋日的果实,历经时光的酝酿,终将散发出成熟的芬芳。

诗歌教育从来不是知识的简单传递,而是心灵的彼此触碰,在幼儿与秋日诗歌相遇的刹那,一种对语言的热爱、对自然的敬畏、对生命的感悟,便悄然生根,这或许就是文化传承最动人的姿态。