秋日里,天高云淡,金风送爽,正是读诗的好时节,对于二年级的小同学来说,那些描绘秋天景象的短小诗句,如同一扇扇明亮的窗户,让他们看见一个充满色彩与声音的奇妙世界,我们就一同走进这个诗歌的园地,看看如何欣赏这些美丽的文字。

诗歌从哪里来——认识出处与作者

我们读到的许多优美诗歌,并非凭空产生,它们来自诗人的观察与感受,唐代诗人李峤的《风》中写道:“解落三秋叶,能开二月花。” 这首诗并没有直接描写风的样子,而是通过风吹落秋叶、催开春花的现象,让我们感受到风的力量,李峤是唐朝的官员,也是一位诗人,他善于用简洁的语言描绘自然,了解诗人的身份和时代,能帮助我们明白,他们是在怎样的环境里,用怎样的眼光看世界的。

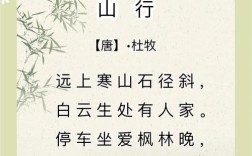

另一位我们熟悉的诗人是杜牧,他的《山行》描绘了一幅动人的秋日山景:“远上寒山石径斜,白云生处有人家,停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。” 杜牧生活在晚唐,这首诗是他行走在山间时有感而发,诗中不仅有清冷的山路、缭绕的白云,更有那比春天鲜花还要红艳的枫叶,表达了诗人对秋日美景的沉醉与热爱,知道这首诗是诗人亲身游历后写下的,我们读起来,眼前仿佛也能展开那幅山林画卷。

诗人为何而写——浅谈创作背景

每一首诗的诞生,往往与诗人当时的心情、所处的环境紧密相连,以王维的《山居秋暝》为例,“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流。” 王维晚年隐居在辋川别墅,这首诗描绘的是秋雨初晴后黄昏的山色,诗中充满了宁静、安详的气息,这正是诗人远离官场喧嚣,追求内心平静的写照,理解了这份寻求宁静的心境,我们就能更好地体会诗中“明月”、“清泉”所营造的清澈、幽远的意境。

再来看张继的《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠,姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。” 这首诗的创作背景是诗人张继在科举落第后,夜晚泊船于苏州城外的枫桥,深秋的夜晚,月落乌啼,寒霜满天,江边的枫树和渔船的灯火,都勾起了诗人的愁绪,这时,从寒山寺传来的悠远钟声,更增添了夜的静谧与心头的孤寂,了解了诗人此刻失意漂泊的境遇,我们便能更深切地感受到诗中那份挥之不去的淡淡哀愁。

如何品味诗歌——学习使用方法

对于二年级的同学,学习欣赏诗歌,可以从几个简单的方法入手。

朗读,诗歌是有节奏和韵律的,大声地、有感情地朗读出来,比如读“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”(杜牧《秋夕》),感受诗句的流畅与音韵的美感,通过朗读,诗句的意境会自然而然地流入心田。

想象画面,诗歌是用文字绘画,读到“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”(马致远《天净沙·秋思》),虽然这是元曲,但其意象组合极具画面感,不妨闭上眼睛,想象一下:缠绕着枯藤的老树,黄昏时归巢的乌鸦,溪流上小巧的木桥,以及桥边温馨的屋舍,这样的想象练习,能让诗歌在脑海中“活”起来。

联系生活,秋天来了,观察身边的景物变化,抬头看天空是否更高更蓝?树叶是不是变黄了、变红了?秋风吹在脸上是什么感觉?当自己有了这些体验,再回头读“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”(刘彻《秋风辞》),就会觉得格外亲切,仿佛与千百年前的诗人有了共鸣。

诗歌的巧妙手法——探寻写作技巧

诗人运用各种巧妙的手法,让简单的文字充满魅力。

比喻是常见的一种,把纷纷飘落的树叶比作飞舞的蝴蝶,或者把成熟的稻谷比作金色的海洋,这样的比喻让描写更加生动形象。

拟人手法也很有趣,诗人会让没有生命的事物像人一样活动、有情感,我们可以想象秋风在“悄悄地说着话”,或者落叶在“快乐地跳舞”,这使笔下的自然景物充满了童趣与生机。

色彩对比在秋诗中尤为突出,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”虽然写春景,但其色彩运用极具代表性,在秋诗里,我们常看到“红于二月花”的枫叶与“黄落”的草木,蓝天与白云,这些鲜明的颜色组合在一起,构成了一幅幅绚丽的秋日图景。

学习欣赏诗歌,就像是学习一种新的语言,一种关于美和感受的语言,它不需要复杂的工具,只需要一颗愿意静静感受的心,在这个秋天,不妨多读几首诗,让那些优美的句子,带着桂花的香气和月光的清辉,轻轻落在你的心间,当你开始用自己的眼睛发现秋天的美,用自己的心去感受季节的变换,或许,你也能找到属于自己的、充满诗意的句子。