徜徉于诗歌的海洋,青春之歌如同璀璨星辰,照亮无数心灵,这些作品不仅是文学瑰宝,更是时代精神的载体,承载着创作者的思想与情感,理解诗歌需要从多个维度切入,包括其创作渊源、艺术手法及鉴赏方法,这有助于我们更深入地体会诗歌魅力。

溯源:诗篇的诞生与时代印记

每首经典诗歌都有其独特的诞生背景,五四运动时期,郭沫若《女神》以炽热情感呼唤新时代,打破旧体诗形式束缚,成为新诗运动里程碑,同一时期徐志摩《再别康桥》则融合中国古典意境与西方浪漫主义,在离愁别绪中展现现代知识分子的精神追求。

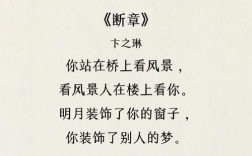

七十年代末至八十年代初,朦胧诗派悄然兴起,北岛用“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”叩问时代;舒婷通过《致橡树》重新定义爱情观,倡导独立平等的两性关系,这些作品诞生于社会转型期,既是对历史的反思,也是对未来的期盼。

解码:诗歌艺术的表现手法

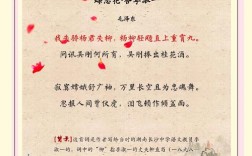

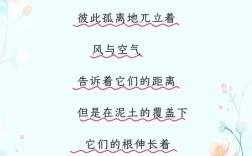

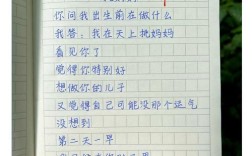

诗歌艺术魅力的核心在于其独特表现手法,意象运用尤为关键,海子《面朝大海,春暖花开》中,“大海”“春花”等意象构建出理想生活图景,传递出对平凡幸福的向往,顾城常用“黑夜”“眼睛”等意象,形成独特的隐喻系统,如“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”已成为一代人的精神宣言。

象征手法在诗歌创作中同样重要,艾青《礁石》中,礁石形象象征着坚韧不拔的民族精神;穆旦《赞美》通过土地意象,展现对祖国深沉的眷恋,这些象征既具体可感,又蕴含深意,赋予诗歌多层次解读空间。

韵律节奏是诗歌音乐性的来源,闻一多提出“音乐美、绘画美、建筑美”主张,其《死水》在严谨格律中迸发激烈情感;而戴望舒《雨巷》则通过重复、回环的韵律,营造出朦胧忧伤的意境,现代诗歌虽突破传统格律,但仍注重内在节奏与情感起伏的契合。

践行:诗歌的鉴赏与运用

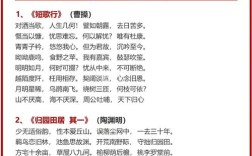

深入理解诗歌需要掌握正确方法,首先应当反复诵读,感受其音韵节奏,李清照诗词婉转清丽,苏轼作品豪放洒脱,不同风格需要通过朗读才能真切体会,其次要结合作者生平与时代背景,杜甫“国破山河在”的沉痛,李白“天生我材必有用”的豪迈,都与个人经历和时代环境密切相关。

在当代生活中,诗歌具有多种应用场景,教育领域,诗歌能培养语言感知能力;文学创作中,诗歌元素可提升作品艺术性;日常生活中,诗歌为表达情感提供优美载体,适当引用诗句能使交流更具韵味,但需注意贴合情境,避免生搬硬套。

融汇:传统与现代的对话

中国诗歌始终在传承中创新,古典诗词的意境营造、比兴手法仍为现代诗人借鉴,而现代诗歌的自由形式、新颖意象也丰富着诗歌表现力,这种古今融合使诗歌创作保持活力,不断产生打动人心的作品。

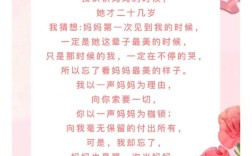

诗歌鉴赏是个性化体验,每位读者都带着自身经历与情感进入诗的世界,形成独特理解,这种互动使诗歌意义不断生成、扩展,成为连接创作者与读者的桥梁。

诗歌如同青春,永远充满生机与可能,在快节奏的现代社会中,诗歌为我们提供精神栖息地,让心灵获得片刻宁静与滋养,当我们静心品读一首诗,便是在与不同时空的灵魂对话,也是在重新发现自己的内心世界,这种体验超越时代,成为人类共同的精神财富。