诗歌,如同一双灵巧的小手,轻轻拨动心弦,留下千年回响,这双“小手”不仅塑造了中华文化的筋骨,更在历史长河中不断传递着情感的温暖与智慧的光芒,让我们一同走进诗歌的世界,探索其创作与鉴赏的奥秘。

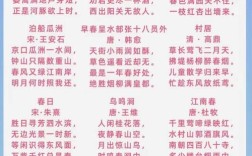

诗歌的起源可追溯至远古劳动号子与祭祀颂词。《诗经》作为中国第一部诗歌总集,收录西周初年至春秋中期的作品,风”部分大多来自民间歌谣,关雎》以水鸟和鸣起兴,描绘君子对淑女的思慕,实际反映先秦婚恋习俗与礼制思想,屈原在战国时期创作《离骚》,将楚地巫文化与个人政治理想融合,开创浪漫主义先河,这些早期诗歌并非文人闭门造车,而是与社会生活、宗教信仰紧密相连的集体智慧结晶。

唐代李白创作《将进酒》时,正值被排挤出京的失意时期,诗中“天生我材必有用”的豪言,既是对自身价值的肯定,也是对时代矛盾的折射,宋代苏轼在《水调歌头·明月几时有》中借月抒怀,将仕途坎坷转化为哲学思考,展现宋诗理趣化的典型特征,了解这些背景,就像握住诗人写作时的那双手,能更真切地感受文字的温度。

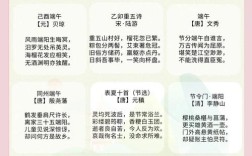

格律是诗歌的骨架,近体诗讲究平仄对仗,如杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,不仅工整对偶,更通过叠词强化了时空的苍茫感,词牌则固定句式韵律,李清照《声声慢》开篇七组叠字,既符合词牌规则,又创新地强化了孤寂情绪,现代诗虽突破格律束缚,但艾青《大堰河——我的保姆》通过排比句式与意象叠加,同样构建起内在节奏。

意象是诗歌的灵魂,王维《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”,通过视觉与听觉意象组合,营造出空灵禅境,鉴赏时需注意意象的文化内涵,如“杨柳”常喻离别,“东篱”多指隐逸,象征手法则更进一层,李商隐《锦瑟》以器物起兴,实际寄托对人生无常的哲思。

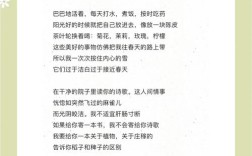

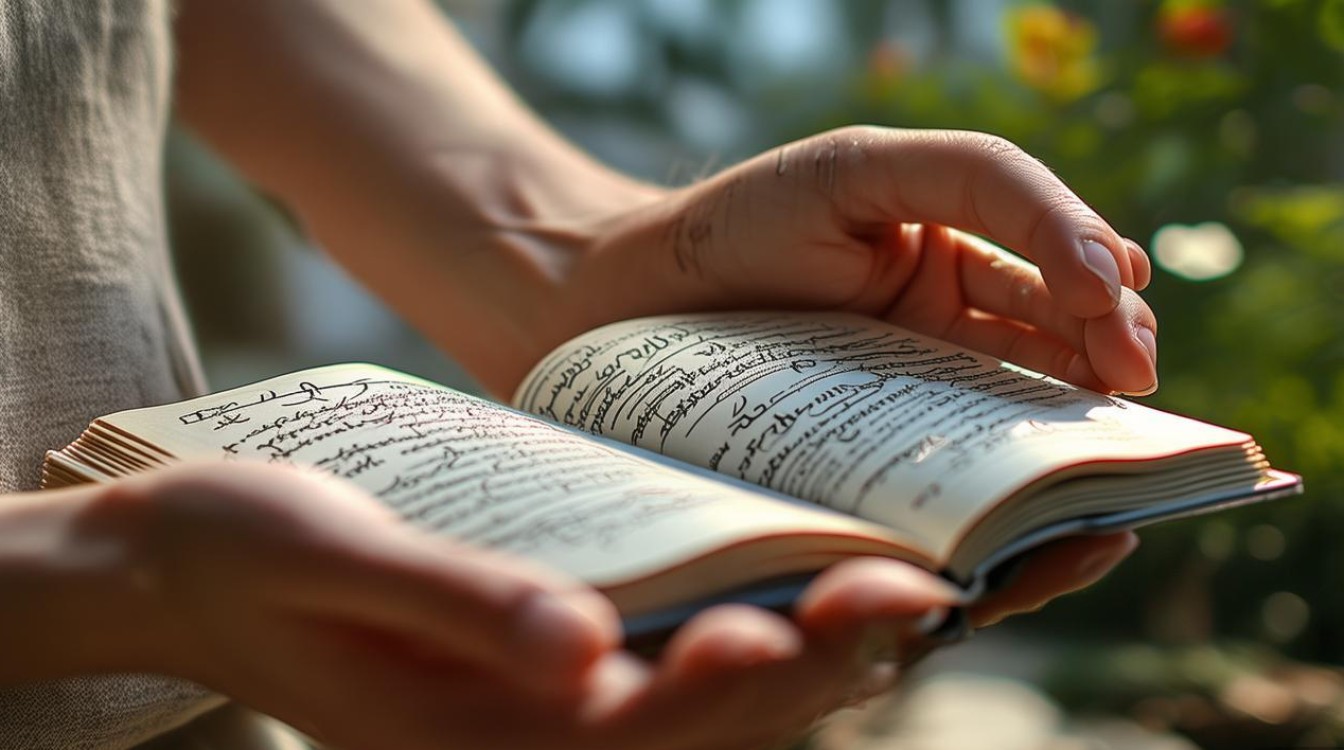

诗歌创作重在凝练传神,贾岛“推敲”典故生动说明字句锤炼的重要性,现代诗歌创作虽形式自由,但海子《面朝大海,春暖花开》仍通过精准的意象选择,实现有限字句的无限延伸,初学者可从捕捉日常片段开始,用诗意眼光重新发现生活。

诗歌鉴赏需结合作者生平与时代特征,读陆游《示儿》,既要理解诗人至死不渝的爱国情怀,也要放在南宋偏安的历史背景下体会,比较阅读更能发现特色,同写边塞,高适《燕歌行》侧重现实批判,岑参《白雪歌送武判官归京》则充满奇丽想象。

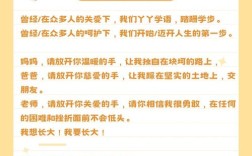

在当代社会,诗歌依然具有鲜活生命力,余光中《乡愁》通过邮票、船票等日常物象,将抽象情感具象化;抗疫诗歌用传统形式记录时代脉动,教学实践中,可通过吟诵感受音韵之美,通过绘画演绎体会意境之妙,让古典与现代在创意中交融。

这双创作诗歌的“小手”,其实一直在我们每个人的生命里跃动,当你在春日看见新芽破土,在秋夜听见雨打窗棂,那些瞬间涌上心头的感动,就是诗歌最初的种子,不妨准备一个随笔本,随时记录灵光乍现的语句,或许最初只是零散词句,但经过反复打磨,终会成为属于自己的诗篇,诗歌从来不是遥不可及的艺术形式,而是我们理解世界、表达自我的天然方式,正如孩子用稚嫩小手描绘眼中的世界,我们也可以用诗歌记录这个时代的呼吸。