诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着千百年来的情感与哲思,它并非遥不可及的阳春白雪,而是与我们生活息息相关的精神伴侣,理解一首诗,如同开启一场跨越时空的对话,需要我们从多个维度走近它,触摸其纹理,感受其温度。

溯源:探寻诗歌的来处与灵魂

每一首流传下来的诗歌,都有其独特的“基因密码”,这个密码,藏在它的出处、作者与创作背景之中。

诗歌的出处,是其身份的第一重认证,它可能收录于一部辉煌的总集,如《诗经》——这部中国诗歌的光辉起点,汇集了西周初年至春秋中叶的民间智慧与贵族雅乐;或是《全唐诗》,堪称唐代文人的心灵史,它也可能源自一部别集,如《李太白集》、《杜工部集》,那是诗人个人才情与生命轨迹的忠实记录,了解出处,不仅能帮助我们辨别真伪,更能将单篇作品置于一个更宏大的文学谱系中,看清它的传承与创新。

而诗歌的作者,是赋予其灵魂的匠人,知人论世,是解读诗歌的金钥匙,李白的诗风之所以豪放飘逸,与他一生好入名山游的阅历、以及盛唐昂扬开放的时代气息密不可分;杜甫的沉郁顿挫,则浸透了安史之乱前后家国破碎的忧患与悲悯,诗人的生平遭遇、思想观念、性格气质,都会如影随形地投射在其字里行间,了解作者,不是简单的贴标签,而是尝试理解他看待世界的方式,从而更深刻地领会诗中情感的复杂层次。

更进一步,是深入诗歌的创作背景,即“写作情境”,这往往是解开诗歌内核的关键,李商隐的大量无题诗,意境朦胧,情感隐晦,其真正旨趣历来众说纷纭,若结合晚唐的政治环境及诗人自身的经历去揣摩,或许能窥见其中交织着的仕途失意、爱情苦闷乃至难以明言的政治寄托,同样,理解了南宋偏安一隅、山河破碎的局面,才能深切体会陆游“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的刻骨沉痛,与辛弃疾“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的悲壮苍凉,背景如同土壤,孕育了诗歌这朵奇葩的特定形态与色泽。

品鉴:掌握诗歌的艺术法则

理解了诗歌“为何而作”,下一步便是品味它“如何作好”,诗歌的艺术魅力,体现在其精妙的运用手法与独特的审美特征上。

意象,是诗歌建构艺术空间的基本元件,它是融入了主观情意的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加多个意象,共同营造出萧瑟苍凉的羁旅氛围,意象的选择与组合,直接决定了诗歌的意境与格调。

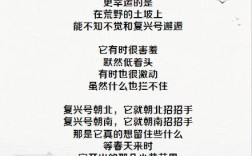

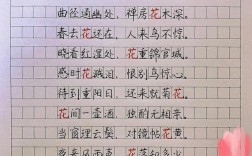

韵律与节奏,是诗歌的音乐性外壳,中国古典诗词讲究平仄、对仗、押韵,形成一种回环往复、抑扬顿挫的听觉美感,如杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,对仗工整,色彩明丽,读来朗朗上口,现代诗虽形式自由,但同样注重内在的情绪节奏与语感,通过分行、断句来制造停顿与张力。

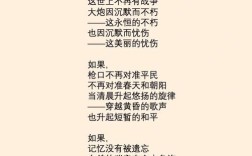

象征与用典,是诗歌深化内涵的常用技巧。象征是以具体事物暗示抽象概念或另一种情境,如屈原以“香草美人”象征高洁的品行。用典,即化用历史故事或前人诗句,能以最经济的字句唤起丰富的联想,辛弃疾的词堪称用典的典范,他驱使经史子集入词,极大地拓展了词意的深度与广度,理解典故,往往成为解读此类诗词的必经门径。

修辞的妙用,如比喻、拟人、夸张等,是让诗歌生动传神的点睛之笔。“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,李白的夸张与比喻,将庐山瀑布的磅礴气势渲染得淋漓尽致,给人以强烈的视觉冲击和想象空间。

致用:让诗歌融入当下生活

古典诗词并非博物馆里的陈列品,它完全可以生动地融入我们的日常生活,提升我们的表达与审美。

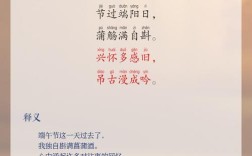

诗歌是情感表达的精致载体,在特定的场合,引用或化用一句贴切的诗词,远胜于千言万语的苍白描述,表达爱慕,可以说“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”;感慨时光流逝,可以叹“逝者如斯夫,不舍昼夜”;抒发豪情,可以吟“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,诗词让我们的情感表达更具文化底蕴与感染力。

诗歌是滋养性情的甘泉,在快节奏的现代社会中,静心读诗,是一种精神按摩,王维的山水诗可以洗去尘虑,让人获得“行到水穷处,坐看云起时”的闲适与禅意;苏轼的词作能在逆境中给予我们力量,领悟“一蓑烟雨任平生”的旷达,诗歌教会我们如何与自然对话,如何与自我和解。

诗歌是美学启蒙的导师,它锤炼我们对语言的美感,培养我们对意境的感知能力,通过学习和创作诗歌,我们能学会更细腻地观察世界,更精准地运用语言,从而提升整体的文学素养和审美品位。

深入诗歌的堂奥,需要耐心与悟性,它要求我们不仅知其然,更要知其所以然,从出处作者的背景考察,到意象修辞的文本细读,再到与个人生命的共鸣互动,这是一个层层深入、其乐无穷的过程,真正的读懂一首诗,是让它穿越时空,在你的心中落下真实的回响,成为你精神世界的一部分,这或许正是我们至今仍在不断重温那些古老诗行的终极意义。