(文章开始)

漫步在语言的花园里,诗歌是最为馥郁芬芳的一束,它并非遥不可及的阳春白雪,而是千百年来人们用以安放灵魂的栖息地,理解诗歌,如同掌握一门与美对话的语言,能让平凡的生活浸润出别样的光泽。

诗歌的源流:从古老吟唱到璀璨星河

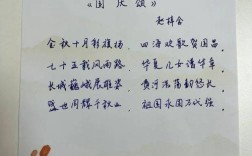

若要探寻诗歌的起源,我们的目光需投向遥远的过去。《诗经》作为中国文学的光辉起点,其价值远不止于古老的文字,它是一部鲜活的社会史料,是周代先民生活、劳动与情感的集体歌唱。“关关雎鸠,在河之洲”是纯真爱情的流露;“七月流火,九月授衣”则是对农耕时节最朴素的记录,这些诗篇最初并非由某位特定文人创作,而是源自民间的口耳相传,后经官方采集、整理与润色,最终集结成册,它奠定了中国诗歌“赋、比、兴”的表现手法,开创了现实主义创作的先河。

几乎在同一时空的轴心时代,西方的古希腊也诞生了《荷马史诗》这样的宏伟篇章,东西方诗歌从源头便展现出不同的气质:一个倾向于内敛抒情与社会写照,一个则热衷于叙述英雄传奇与宏大叙事,这条文明的河流奔流不息,历经楚辞的浪漫奇诡、汉赋的铺陈华美,终于在唐代迎来了它的丰沛汛期。

李白与杜甫,如双子星座般照耀着盛唐的天空,理解他们,绝不能脱离其创作背景,李白的诗风豪放飘逸,充满奇幻的想象,这与他所处的开元盛世及其个人信奉道教、追求自由的精神密不可分。“天生我材必有用,千金散尽还复来”的自信磅礴,是时代精神与个人气质的共鸣,而杜甫中后期的大量诗作,如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,则深深烙印了安史之乱后唐王朝由盛转衰的苦难痕迹,他的诗被称为“诗史”,正是因为其作品与时代背景紧密交织,用诗歌忠实地记录了历史的创伤与人民的悲欢,读诗亦是读史,更是读懂一颗在特定历史境遇中跳动的心。

诗歌的技艺:意象、韵律与留白的艺术

掌握了诗歌的源流与背景,我们便拿到了进入其殿堂的钥匙,需要学习的是如何欣赏与运用诗歌的精妙手法。

意象的营造,意象是诗歌的基本构成单位,是融入了主观情意的客观物象,当马致远写下“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,他并非在简单罗列景物,而是通过这些精心选择的意象,组合出一幅萧瑟苍凉的秋日图景,将天涯游子的孤寂愁绪传递得淋漓尽致,我们欣赏诗歌,就是要捕捉这些意象,并体会它们所共同构建的意境与氛围。

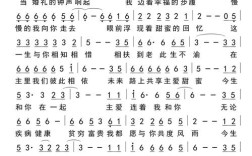

韵律与节奏,中国古典诗歌尤其讲究平仄与押韵,这些规则构成了诗歌音乐性的骨架,即使是在现代诗的创作中,语言的节奏感、内在的旋律也同样重要,它让诗歌适于吟诵,在声音的起伏回环中强化情感的表达。

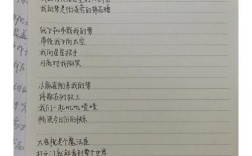

也是最具东方智慧的,是“留白”的艺术,南宋严羽在《沧浪诗话》中提出“言有尽而意无穷”,这正是诗歌的最高魅力所在,诗人不会将情感说尽道破,而是通过意象和场景的呈现,为读者留下广阔的想象空间,如陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,一个“见”字,一种“悠然”的心境,留给读者无限的回味,去填充那份超然物外的闲适与自得,这种手法要求读者主动参与,共同完成艺术的再创造。

诗歌的当代应用:滋养心灵的甘泉

在节奏飞快的现代社会,诗歌似乎显得有些不合时宜,它的价值恰恰在于此——为我们提供一处精神的减速带和心灵的栖息所。

诗歌是最好的情感表达工具,当我们难以用日常语言精确描述内心的复杂感受时,一句“此情可待成追忆,只是当时已惘然”道尽了无尽的怅惘;一句“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”则抒发了极致的欢欣,诗歌能帮助我们命名那些模糊的情感,让内心世界变得清晰而深刻。

它也是提升语言表达能力的绝佳途径,经常阅读和品味诗歌,能极大地丰富我们的词汇库,学会如何精炼、形象地运用语言,这种影响是潜移默化的,它会在你的写作与谈吐中,自然而然地增添一份文采与深度。

更重要的,诗歌是一种高品质的审美活动,它训练我们发现美、感受美、创造美的能力,当我们能够从“细雨鱼儿出,微风燕子斜”中体会自然的生趣,从“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”中感受抗争的力量,我们便是在进行一场深刻的审美体验,这将提升我们整个生活的品质。

于我而言,诗歌从来不是书架上的装饰品,而是融入日常的呼吸,它是在疲惫时,能让我想起“行到水穷处,坐看云起时”的豁达;是在迷茫时,给予我“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的鼓舞,我愿意成为一首诗,不一定是华丽的篇章,但求拥有诗意的内核——对生活保持敏锐的感知,对世界怀有永恒的惊奇,并用一种凝练而真诚的方式,度过此生。

(文章结束)