诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着千百年来的情感与哲思,它不仅是文学殿堂的瑰宝,更是我们理解世界、表达内心的独特途径,让我们一同走进诗歌的天地,探寻其源流、技法与当代价值。

诗歌的源流与传承

中国诗歌的源头,可以追溯到远古时期的民间歌谣。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了从西周到春秋中期的三百零五篇作品,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,风”源自十五个地区的民间歌谣,真实反映了当时百姓的生活与情感,孔子曾言:“不学诗,无以言”,可见诗歌在古人生活中的重要地位。

战国时期,屈原在楚地民歌基础上创作《离骚》《九歌》,开创了“楚辞”这一新诗体,他的作品想象瑰丽,情感奔放,如“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”已成为千古名句。

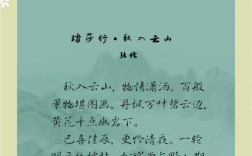

至唐代,诗歌达到鼎盛,李白、杜甫、王维、白居易等大家辈出,作品题材广泛,技法纯熟,宋词则在唐诗基础上发展,苏轼、李清照、辛弃疾等词人将这种配乐歌唱的文学形式推向高峰,元曲继之而起,更为通俗化,关汉卿、马致远等人的作品至今仍在上演。

创作背景与诗人情怀

理解一首诗,必须了解其创作背景,杜甫《春望》中“国破山河在,城春草木深”,写于安史之乱期间,诗人被困长安,眼见国都沦陷,春景更添悲凉,若不了解这段历史,就难以体会诗中深沉的忧国之情。

李煜后期词作如《虞美人》“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,尽显亡国之痛,从君王到囚徒的身份转变,使他的词风从柔靡转为沉郁,成就了“词至李后主而眼界始大”的艺术境界。

苏轼《水调歌头·明月几时有》写于中秋之夜,词前小序明确交代:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”了解这是苏轼外放密州时思念弟弟苏辙而作,才能懂得“但愿人长久,千里共婵娟”中蕴含的复杂情感——既有对团圆的渴望,又有对人生的豁达。

诗歌的表现手法

诗歌通过独特的表现手法创造意境、传递情感。

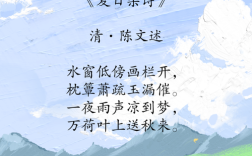

意象是诗歌的基本元素,诗人通过具体物象表达抽象情感,如马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,几个意象组合,营造出萧瑟苍凉的意境。

比兴手法在《诗经》中已成熟运用。“比”即比喻,“兴”为先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”兴起“窈窕淑女,君子好逑”,自然贴切,意境全出。

对仗工整是近体诗的重要特征,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,不仅对仗精工,更在视觉与听觉上形成强烈对比,展现雄浑壮阔的秋景。

用典则能借古喻今,增加内涵,辛弃疾词中典故层出不穷,《永遇乐·京口北固亭怀古》连续运用孙权、刘裕、廉颇等历史人物故事,抒发了对时局的忧虑和报国无门的悲愤。

诗歌的现代价值与应用

在当代社会,诗歌依然具有不可替代的价值。

诗歌是情感教育的优质载体,阅读“随风潜入夜,润物细无声”,能体会奉献的不求回报;品味“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,可感受坚韧不拔的品格,这些经典诗句在潜移默化中塑造着我们的价值观。

诗歌创作也是有效的情绪管理方式,当难以直接表达情感时,通过诗歌可以艺术化地抒发内心,无论是记录“春风得意马蹄疾”的喜悦,还是书写“却道天凉好个秋”的无奈,都是情感的疏导与升华。

在日常生活中,恰当引用诗歌能提升表达效果,婚礼上使用“执子之手,与子偕老”,毕业时互赠“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,这些诗句的精炼与深刻远胜千言万语。

教学领域,通过诗歌学习语言是高效途径,诗歌的韵律节奏有助于语言习得,其凝练表达能提升学生的语言驾驭能力,许多教育家提倡“以诗育人”,正是看中诗歌的综合教育功能。

走进诗歌的实践建议

想要深入了解诗歌,建议从诵读开始,出声朗读能感受诗歌的音韵之美,体会其节奏变化,继而尝试解析,从字词到句式,从意象到意境,逐步深入。

创作练习不必苛求完美,从记录片段感受起步,慢慢尝试运用意象、安排韵律,重要的是保持对生活的敏感,让诗歌成为表达的习惯。

建立个人诗库也很有意义,收集打动自己的诗句,按主题或情感分类,这不仅是文学积累,更是在构建自己的精神家园。

诗歌从来不是遥远的存在,它就在我们身边——在清晨阳光中,在深夜灯火下,在每一次心动与思考间,当我们以诗意的眼光看待世界,生活便多了一份深度与美感,在这个信息过载的时代,诗歌为我们提供了一片可以驻足沉思的空间,让我们在简洁的文字中寻得丰富的意义,愿每一位与诗歌相遇的人,都能在其中找到共鸣与启迪,让诗心伴随人生的每一段旅程。