春意悄然萌动,万物复苏之际,文字也仿佛被注入了新的生命力,在纸上开出繁花,这便是诗歌的魅力,尤其那些吟咏春天的篇章,总能轻易拨动心弦,若想真正读懂一首诗,如同品味一杯春茶,需观其形、闻其香、品其味,方能领略其中三昧。

溯源:探寻文字的根系与土壤

每一首流传至今的诗词,都不是孤立存在的文字符号,它有其深厚的根系与孕育它的独特土壤,理解一首诗,首先要回到它诞生的原点。

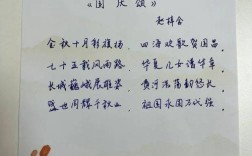

这原点,便是出处,它可能是一部诗集的总集,如《全唐诗》,收录了唐代三百年间浩如烟海的篇章;也可能是一部个人的别集,如《杜工部集》,承载了杜甫一生的悲欢离合;有时,它甚至散见于古代的笔记小说、碑刻铭文之中,明确出处,不仅是为了考证,更是为了理解诗歌最初的传播载体与历史语境,我们读北宋苏轼的《春宵》:“春宵一刻值千金,花有清香月有阴。”此句便出自《东坡七集》,了解其来源,能让我们更贴近苏轼本人的思想体系与文学世界。

比出处更具体的,是作者及其创作背景,诗人是时代的儿子,其笔下的每一个意象,都浸染着个人的身世之感与时代的波澜壮阔,晚唐诗人李商隐,其诗风秾丽含蓄,意境朦胧,若不了解他身处牛李党争夹缝中坎坷的仕途经历,便难以深刻体会其《春雨》中“红楼隔雨相望冷,珠箔飘灯独自归”所流露出的那种怅惘与孤寂,那春寒料峭中的雨丝,何尝不是诗人内心凄冷与前途迷茫的投射?

同样,杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”(《春望》),若脱离了安史之乱后山河破碎、家人离散的特定历史背景,我们便只能看到字面的花鸟,而无法触及那份深沉的家国之痛,背景为诗歌提供了情感的坐标,让我们得以穿越时空,与诗人产生共鸣。

品析:解锁意象与技巧的密码

当我们为诗歌找到了历史的坐标,下一步便是深入其肌理,解析它如何通过精妙的艺术手法构建起动人的意境。

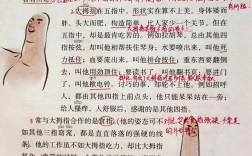

意象的运用是诗歌,尤其是中国古典诗词的核心,诗人很少直白地抒情,而是借助客观物象来承载主观情意,春天在诗人笔下,不仅仅是季节,更是情感的载体。“春草碧色,春水绿波”,可以寄托离情;“无边光景一时新”,可以表达对万物更新的喜悦;“落花人独立,微雨燕双飞”,则巧妙地将孤独之情与自然之景融为一体,这些意象经过历代文人的反复运用与积淀,形成了丰富的文化内涵,读懂它们,就拿到了开启诗歌情感宝库的钥匙。

与意象相辅相成的,是多样的表现手法。

赋、比、兴是中国诗歌最古老也最核心的创作原则。“赋”是铺陈直叙,如白居易《钱塘湖春行》“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”,直接描绘早春西湖的景色;“比”是比喻,贺知章《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作灵巧的剪刀,新颖别致;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《诗经·关雎》以水鸟和鸣起兴,引出对淑女的思慕。

修辞的妙用则让诗歌的语言更具张力。对仗使诗句工整匀称,富有节奏感,如杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”。夸张手法能强化情感,李白的“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”,极写北地严寒,气象雄浑。用典则是援引历史故事或前人语句,以简驭繁,含蓄地表达复杂情感,辛弃疾的词便是用典的高手,使其作品内涵深厚。

虚实结合、动静相生等手法,共同营造出诗歌摇曳生姿的艺术境界,王维的“人闲桂花落,夜静春山空”,以落花之动衬春山之静,空灵之境全出。

致用:让古典诗意浸润当下生活

古典诗词并非束之高阁的古董,它蕴含着穿越时空的智慧与美感,完全可以融入我们的现代生活,提升我们的审美与表达。

在个人修养方面,诵读诗歌是极佳的心灵滋养,于春日清晨,吟咏一首谢灵运的“池塘生春草,园柳变鸣禽”,感受自然的生机;在夜深人静时,品味一首苏轼的《定风波》,“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,从中汲取面对困境的豁达与从容,诗歌能润泽心灵,让我们在浮躁的世界里找到一方宁静。

在人际交往中,恰当的诗词引用能极大地提升沟通的品味与温度,表达思念时,一句“此时相望不相闻,愿逐月华流照君”(张若虚《春江花月夜》),远比直白的话语更显深情婉转;鼓励友人时,用上“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”(李白《行路难》),更能传递坚定的信念与豪情,在演讲、写作中适时引用诗词,也能起到画龙点睛的作用。

更重要的是,学习诗歌能提升我们的审美能力,它训练我们感知语言的精妙、意境的深远、情感的细腻,当我们学会欣赏“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”(林逋《山园小梅》)的幽静之美,或是“大漠孤烟直,长河落日圆”(王维《使至塞上》)的壮阔之美,我们观察世界、感受生活的方式也会随之变得更为丰富和深刻。

诗歌,是民族文化的基因,是时代情感的容器,每一次认真的阅读,都是一次与过往灵魂的对话;每一次真切的感悟,都是对自身生命体验的升华,在这个春天,不妨择一静处,泡一杯清茶,翻开一卷古诗,让千年前的诗意,在你的心田播下种子,静待花开。