每当翻开一本诗集,便似推开一扇通往无垠世界的门,文字如舟,载着读者穿越千年时光,在平仄起伏的韵律中感受着诗人笔下的悲欢离合,诗歌作为最凝练的文学形式,以其独特的节奏和意象,成为人类情感最精致的容器。

溯源:从民间歌谣到文人创作

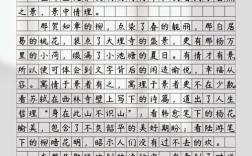

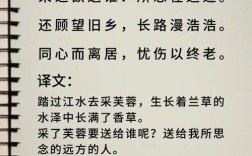

中国诗歌的源头可追溯至远古时期的民间歌谣。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的305篇作品,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,风”源自十五个地区的民歌,展现了当时各地的生活图景。“关关雎鸠,在河之洲”这般质朴的表达,恰是先秦时期民众情感的天然流露。

战国时期,屈原在楚地民歌基础上创作《离骚》,开创了“楚辞”这一新诗体。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的咏叹,将个人命运与家国情怀紧密相连,奠定了中国诗歌的抒情传统。

至唐代,诗歌创作达到鼎盛,李白、杜甫、王维等大家,将诗歌艺术推向高峰,宋词则在唐代曲子词基础上发展而来,苏轼、李清照等词人拓宽了词的意境,使其从宴饮助兴之作升华为抒怀言志的载体。

意境:诗歌的灵魂所在

中国古典诗歌讲究意境营造,王维《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”,短短十字便勾勒出静谧山居的生动画面,这种通过意象组合引发读者联想的手法,是中国诗歌独特魅力所在。

意境创造常借助特定意象完成,李白笔下“举杯邀明月,对影成三人”的月亮,已不仅是自然景物,更成为诗人孤独中的知己,杜甫“感时花溅泪,恨别鸟惊心”中的花鸟,也承载了家国忧思,这些意象经过历代诗人反复运用,逐渐形成具有固定文化内涵的符号系统。

格律:诗歌的音乐之美

古典诗歌的格律要求极为严谨,近体诗讲究平仄相对、押韵工整,以王之涣《登鹳雀楼》为例,“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼”,平仄交替如波浪起伏,末字“流”、“楼”押尤韵,读来朗朗上口。

词则依词牌填词,每个词牌有固定格律。《念奴娇》、《水调歌头》等词牌不仅规定字数、平仄,还细分句读韵律,苏轼《水调歌头·明月几时有》遵循词牌规范,又将哲思与抒情完美融合,成为千古绝唱。

技巧:赋比兴的巧妙运用

《诗经》开创的“赋、比、兴”表现手法,贯穿了中国诗歌发展历程。“赋”为直陈其事,如杜甫《石壕吏》通篇用赋体,如实记述官吏夜捉人的场景;“比”为借物喻志,于谦《石灰吟》以石灰自喻,表明坚贞节操;“兴”则托物起兴,《关雎》以水鸟和鸣引出君子对淑女的思慕。

这些手法在后世诗歌中演化出更为复杂的形式,李商隐《锦瑟》通篇运用比兴,意象迷离,留给读者无限阐释空间,苏轼《水龙吟·次韵章质夫杨花词》将飘零杨花比作思妇,物我交融,情思绵邈。

用典:文化的积淀与传承

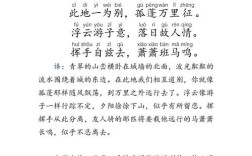

用典是诗歌创作重要手法之一,李商隐《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”,连用庄周梦蝶、杜鹃啼血二典,传达人生恍然若梦的感慨,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》通篇用典,借历史人物抒发壮志难酬的悲愤。

恰当用典能在有限篇幅内蕴含丰富内容,但过度堆砌则会使诗意晦涩,宋代江西诗派强调“无一字无来处”,有时不免陷入艰深;而李白用典则自然流畅,如“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边”,暗用姜尚、伊尹典故,却不露痕迹。

现代传承:古为今用的智慧

古典诗歌的生命力在当代依然旺盛,徐志摩、戴望舒等新诗诗人,将古典意境与现代白话相结合,创作出《再别康桥》、《雨巷》等佳作,余光中《乡愁》继承古典诗词意象,以邮票、船票等现代物象抒写离愁,延续了中国诗歌的抒情传统。

在日常写作中,适当化用诗词能增添文采,如描绘坚韧品格,可借鉴郑板桥“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”;表达豁达心境,苏轼“一蓑烟雨任平生”仍具启示意义,但需避免生搬硬套,贵在自然贴切。

诵读是体会诗歌魅力的最佳途径,王维诗中的禅意,需在静夜独诵时细细品味;辛弃疾词的豪放,适合登高远眺时朗声吟咏,在不同心境下重温同一首诗,常会有新的感悟,这种常读常新的体验,正是经典作品的独特价值。

诗歌如一面镜子,映照出中华民族的情感世界与审美追求,在这个信息爆炸的时代,静心读诗能让我们在浮躁中获得片刻宁静,每一首好诗都是诗人与读者的心灵对话,跨越时空,触动心弦,当我们在诗海中徜徉,不仅是在欣赏文字艺术,更是在与千百年前的灵魂相遇,感受那些永恒的情感共鸣。