诗歌的韵律在历史长河中回响,从《诗经》的“关关雎鸠”到《离骚》的“路漫漫其修远兮”,这些经典作品跨越千年依然闪耀,掌握诗歌表现手法如同获得解读文学瑰宝的钥匙,让读者能够深入理解诗人的创作智慧与艺术匠心。

意象:诗歌的视觉语言

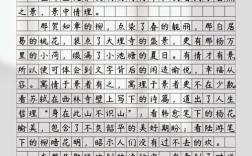

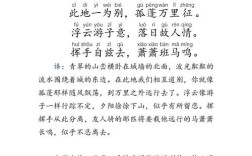

意象是诗歌创作中最具感染力的表现手法之一,通过具象事物传递抽象情感,诗人创造出情景交融的艺术境界,王维在《使至塞上》中写下“大漠孤烟直,长河落日圆”,短短十字勾勒出边塞壮阔景象,大漠、孤烟、长河、落日四个意象组合,既描绘了自然景观,又暗含了诗人孤寂苍凉的心境。

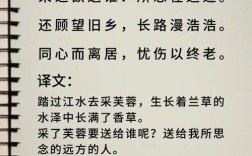

意象运用讲究虚实相生,李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,帆影渐逝,江水长流,实景与虚情交织,将离别之痛融入广阔天地间,这种以实写虚的手法,让无形的情感有了可触可感的形态。

意象选择需符合诗歌整体氛围,杜甫《春望》中“国破山河在,城春草木深”,破碎的国家与茂盛的草木形成强烈对比,凸显了战乱带来的荒凉感,诗人通过精准的意象挑选,强化了诗歌的感染力。

象征:言在此而意在彼

象征手法通过特定形象暗示深层含义,拓展了诗歌的想象空间,屈原以香草美人象征忠贞贤良,在《离骚》中构建了一套完整的象征体系。“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”并非单纯描写饮食,而是表达对高洁品格的追求。

中国传统诗歌中,松竹梅被誉为“岁寒三友”,分别象征坚毅、谦逊与高洁,郑板桥题画诗“咬定青山不放松,立根原在破岩中”,表面写竹子生长环境,实则寄托不屈不挠的精神品格。

象征与隐喻有所区别,李商隐《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”运用典故象征人生虚幻与遗憾,比直接隐喻更为含蓄深远,理解象征需要读者具备相应的文化储备,才能领会弦外之音。

对仗:汉语诗歌的独特美学

对仗是汉语诗歌特有的形式美,通过词语、句式的对称排列产生节奏与韵律,律诗中的颔联与颈联必须严格对仗,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,词性、平仄、意义皆成对应,形成工整而富有张力的艺术效果。

对仗不仅要求形式对称,更追求意义关联,王安石《书湖阴先生壁》中“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”,水与山、护与排、绕与来,动词与名词巧妙呼应,描绘出动态的田园景致。

宽对与工对各具特色,李商隐《无题》中“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”虽不完全符合工对标准,但意境契合,反而成为流传千古的名句,对仗的精髓在于平衡中求变化,规矩中见自由。

用典:与历史对话的艺术

用典是诗歌创作中常见的表现手法,借助历史故事、前人诗句表达复杂情感,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》连用孙权、刘裕等多个典故,既抒发对英雄的向往,又暗含对现实的忧虑。

用典贵在自然贴切,苏轼《江城子·密州出猎》中“为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎”,以孙权射虎典故自比,展现豪情壮志,典故与情境完美融合,毫无生硬之感。

化用前人诗句是另一种用典形式,王勃《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”化用庾信“落花与芝盖同飞,杨柳共春旗一色”,却青出于蓝,成为描写秋景的绝唱,成功的用典需要作者博观约取,信手拈来而不露痕迹。

虚实相生:留白的魅力

中国诗歌讲究“言有尽而意无穷”,通过虚实结合创造想象空间,柳宗元《江雪》中“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,实写雪景的寂静,虚写诗人孤高的心境,留给读者广阔的思考余地。

虚写往往比实写更具感染力,白居易《琵琶行》中“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”,音乐暂停时的情感冲击反而胜过繁弦急管,这种艺术留白体现了中国传统美学的精髓。

虚实关系可以相互转化,贾岛《寻隐者不遇》中“只在此山中,云深不知处”,实写寻人不遇的过程,虚写隐者高洁飘逸的形象,实景转化为虚境,平凡事件因此获得深远的哲学意味。

语言的锤炼与创新

诗歌是语言的艺术,字句的推敲决定作品的成败,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字经过十几次修改,从“到”、“过”、“入”、“满”等字中选定,最终成为炼字的典范。

反常合道是语言创新的途径,杜甫《春望》中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,花不会溅泪,鸟不会惊心,却准确传达出战乱中人的悲戚感受,这种违背常理却合乎情感的表达,产生了强烈的艺术效果。

诗歌语言需要打破常规语法,温庭筠《商山早行》中“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,全由名词组合而成,省略动词与连词,却生动描绘出旅途的艰辛,这种语言结构充分发挥了汉语的意合特性。

理解诗歌表现手法不仅提升文学鉴赏能力,也丰富了我们表达情感的方式,在创作实践中,这些手法往往综合运用,相辅相成,真正优秀的诗歌作品,是思想情感与艺术形式的高度统一,是诗人匠心独运又自然天成的结晶,每一首经典诗歌都为我们打开一扇窥见人性与世界的窗户,值得我们反复品味与学习。