在中国文化的璀璨星河中,诗歌始终是最为闪耀的星座之一,它用精炼的文字、优美的韵律和深邃的意境,承载着民族的情感与精神,当我们将目光聚焦于“爱国、爱党、爱校”这一主题时,诗歌便成为抒发这种崇高情怀的绝佳载体,它不仅是一种文学形式,更是一面映照时代精神与个人情操的明镜。

主题溯源:诗歌中的家国情怀与校园情结

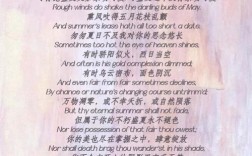

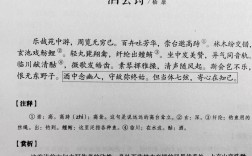

爱国诗歌在中国有着悠久而深厚的传统,从屈原《离骚》中“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的忧国忧民,到杜甫“国破山河在,城春草木深”的沉痛悲怆,再到文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的凛然正气,这些流传千古的诗句,早已将爱国情怀熔铸进中华民族的文化基因,它们并非空洞的口号,而是与国家的命运、人民的福祉紧密相连,是诗人在特定历史境遇下真情实感的喷薄。

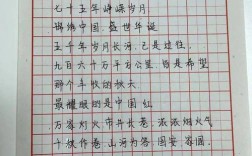

爱党诗歌则是中国近现代历史发展的产物,是红色文化的重要组成部分,它们诞生于烽火连天的革命岁月,发展于热火朝天的建设时期,繁荣于改革开放的新时代,诗人贺敬之的《回延安》,以饱含深情的笔触,抒发了对革命圣地延安和中国共产党哺育之恩的深切眷恋。“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山”,这种朴实而炽热的情感,源于作者亲身经历的革命实践,是个人命运与党的事业高度融合的生动写照。

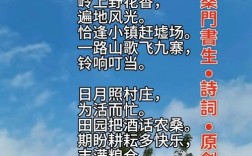

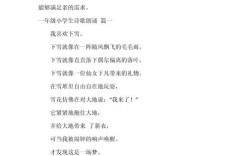

爱校诗歌的范畴相对聚焦,但其情感同样真挚动人,它可能出自著名校友之手,也可能是在校师生的即兴创作,这类诗歌往往围绕校园的一草一木、师长的谆谆教诲、同学的纯真友谊展开,充满了对知识殿堂的向往和对青春岁月的礼赞,它们记录了个体成长与学校发展的点滴,是校园文化不可或缺的组成部分。

创作手法:如何让情感在笔尖绽放

创作一首优秀的“爱国爱党爱校”主题诗歌,需要掌握一定的艺术手法,避免流于概念化和口号化。

-

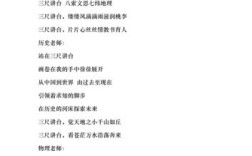

意象的选取与营造:意象是诗歌的基本构成单位,是主观情意与客观物象的融合,在表达爱国情感时,可以选择“长城”、“黄河”、“五星红旗”、“井冈山”等具有国家象征意义的宏大意象;在表达爱党情怀时,“南湖的红船”、“井冈山的翠竹”、“延安的窑洞”等承载着红色记忆的意象,能瞬间唤起读者的历史共鸣;而在表达爱校情感时,“教室的灯光”、“林荫道上的梧桐”、“图书馆的书香”等具体而微的校园景物,则更能体现情感的细腻与真实。

-

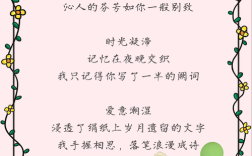

抒情方式的运用:抒情是这类诗歌的灵魂,可以直接抒情,酣畅淋漓地表达内心的赞美与热爱;但更佳的方式是间接抒情,即通过叙事、描写和议论来自然流露情感,通过讲述一个与学校发展相关的小故事,来展现对学校的深情;通过描绘校园四季景色的变化,来寄托对学习时光的珍惜,寓情于景,借景抒情,能让诗歌更具感染力。

-

韵律与节奏的把握:古典诗词讲究严格的平仄、对仗和押韵,现代新诗则更注重内在的情绪节奏和语言的音乐性,无论是选择哪种形式,都需要注意语言的凝练和韵律的和谐,朗朗上口的诗句,更便于记忆和传播,也能在反复吟诵中强化情感的冲击力。

实践与应用:让诗歌在生活中焕发光彩

理解了诗歌的渊源与创作技巧,我们更应思考如何让这些充满正能量的作品在现实生活中发挥作用。

-

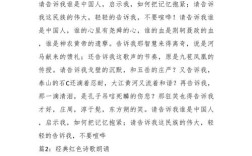

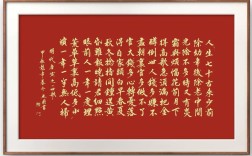

校园文化建设:爱校诗歌是校园文化的宝贵财富,可以组织诗歌朗诵会,让学生们在声情并茂的朗诵中深化对学校的认同感和归属感,将优秀的校友诗作镌刻在文化石上或悬挂于教学楼内,能够营造浓郁的人文氛围,起到“润物细无声”的育人效果。

-

主题教育活动:在国庆、建党纪念日等重要时间节点,爱国爱党诗歌是开展主题教育的生动教材,通过组织专题创作、征集和朗诵活动,引导参与者特别是青少年,在创作与欣赏中深刻理解国家发展的辉煌历程和党的初心使命,将外在的要求转化为内在的情感认同。

-

个人修养提升:对于个人而言,阅读和创作这类诗歌,是一次深刻的精神洗礼和情感升华,它帮助我们梳理个人与集体、与国家、与时代的关系,培养高尚的道德情操和社会责任感,尝试用诗歌记录下对学校一草一木的观察,对党和国家发展的感悟,本身就是一种积极的、有深度的生活体验。

甄别与欣赏:培养审美的眼睛

面对众多的相关主题诗歌,我们需要培养一定的鉴赏能力,一首好的诗歌,其价值在于情感的真挚性、艺术的独特性和思想的深刻性,它应该能够穿越时空,触动不同时代读者的心灵,我们应更倾向于欣赏那些源于生活、发自肺腑、具有独特艺术个性的作品,而非那些堆砌辞藻、情感浮泛的应景之作,真正的爱国爱党爱校情怀,是建立在深刻理解和理性认同基础上的,诗歌正是这种复杂情感的艺术化表达。

诗歌,作为语言的精粹和情感的结晶,在表达“爱国、爱党、爱校”这一宏大而细腻的主题时,具有无可替代的优势,它不仅是历史的记录,更是未来的号角,当我们以诗为舟,载着对国家的忠诚、对党的信赖、对学校的热爱航行于时代的长河时,我们每个人都可以成为这个伟大时代的歌者,用最美的文字,为我们的信仰和青春写下最动人的注脚。