诗歌,是人类文明中最为精炼而深沉的表达形式之一,它用最简洁的文字,承载最厚重的情感与思想,要真正读懂一首诗,领略其魅力,需要我们从多个维度走近它,如同解锁一个层层包裹的珍宝。

溯源:探寻诗歌的根脉

每一首流传至今的诗词,都不是凭空而来的,它的诞生,深深植根于特定的时代、地域与文化土壤之中,了解其出处,是理解诗歌的第一步。

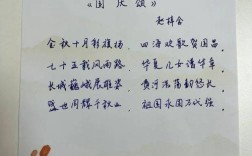

中国古典诗歌的源头,可以追溯到远古的《击壤歌》与《诗经》。《诗经》中的“风”,采集自当时十五个诸侯国的民间歌谣,真实反映了周代先民的生活、劳动与情感,其朴素的现实主义风格,奠定了中国诗歌的写实传统,紧随其后的《楚辞》,则以屈原的《离骚》为代表,充满了瑰丽的想象与炽烈的个人情感,开创了浪漫主义的先河,这两大源头,一实一虚,一朴一华,共同构成了中国诗歌的长河。

后世诗歌的每一次高峰,都与时代脉搏紧密相连,建安风骨慷慨悲凉,是汉末社会动荡与士人建功立业情怀的写照;盛唐之音雄浑开阔,是国力强盛、文化自信的体现;宋代诗词则更重理趣与内省,与宋代崇文抑武的社会风气及理学思想的兴盛息息相关,当我们读到杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,不能仅仅停留在字面的批判,更应看到安史之乱前后唐代社会尖锐的阶级矛盾;当我们品味苏轼的“一蓑烟雨任平生”,也应体悟到北宋党争背景下,一位伟大文人在个人政治挫折中寻得的精神超脱。

知人:与诗人的灵魂对话

“诗言志,歌永言。”诗歌是诗人灵魂的肖像,了解作者的生平、性格与思想,是穿透文字,触摸其情感核心的关键。

李白诗歌的飘逸洒脱、想象奇崛,与他信道、好游侠、追求个人自由的生平经历密不可分,他的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,是其极度自信与豪迈性格的自然流露,而杜甫则不同,他一生颠沛流离,心系家国,其诗作沉郁顿挫,充满了对现实深切的关怀与忧思,读他的《春望》,“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,我们能深切感受到一位爱国诗人在国破家亡时的巨大悲痛。

同样写愁,李煜亡国后的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,是帝王之愁,浩荡无尽;李清照南渡后的“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,是才女之愁,沉重具体;而辛弃疾的“少年不识愁滋味,爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁”,则蕴含了壮志难酬的悲愤,是英雄之愁,可见,不了解诗人,便难以真正读懂诗中情感的独特质地。

析境:还原创作的瞬间

创作背景,是诗歌诞生的具体“现场”,它可能是一个特定的事件、一个触动心弦的场景,或是一种长期积郁于心终于得以喷薄的情绪。

王勃的《送杜少府之任蜀州》,创作于友人离京赴任的送别时刻,故而有了“海内存知己,天涯若比邻”的宽慰与豪情,崔护的《题都城南庄》,“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”,其无尽的怅惘,源于一次偶然的重访不遇的经历,白居易的《琵琶行》,更是将自己被贬江州司马的失意,与琵琶女漂泊沦落的身世紧密相连,发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的千古慨叹。

有时,了解创作背景,能彻底改变对一首诗的理解,李商隐的许多《无题》诗,因其意象朦胧,历来解读纷纭,若结合晚唐的政治环境及诗人自身的经历,我们或许更能体会其中可能寄托的政治失意或复杂难言的情感纠葛,而非简单地视为爱情诗。

赏技:品味诗歌的艺术匠心

诗歌是语言的艺术,其魅力很大程度上来自于精妙的创作手法,掌握这些手法,能极大提升我们的鉴赏能力。

意象与意境:意象是融入诗人主观情感的客观物象,如“明月”、“杨柳”、“长亭”,多个意象组合,便营造出独特的意境,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦”等意象的叠加,共同渲染出萧瑟苍凉的秋日羁旅之境。

赋比兴:这是中国诗歌的传统表现手法。“赋”是直陈其事,如《诗经·七月》娓娓道来农事生活;“比”是打比方,如“手如柔荑,肤如凝脂”;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以水鸟和鸣起兴,引出对淑女的思慕。

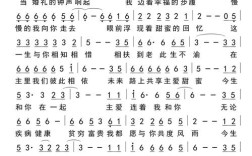

格律与对仗:尤其在近体诗(格律诗)中,平仄、押韵、对仗的规则,形成了诗歌音乐性的美感,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,不仅对仗工整,色彩明丽,其平仄的交替与相对,也使得诗句读来朗朗上口,富有节奏感。

用典:诗人常引用历史故事、神话传说或前人诗句,以简驭繁,含蓄地表达丰富内涵,辛弃疾的词作堪称用典的典范,他在《永遇乐·京口北固亭怀古》中连用多个典故,将自己复杂的历史观与个人抱负融入其中,意蕴深长。

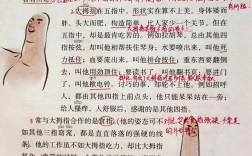

炼字:古人作诗讲究“吟安一个字,捻断数茎须”,王安石的“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛的“僧敲月下门”的“敲”字,都是炼字的经典范例,一字之用,境界全出。

致用:让诗歌浸润当下生活

古典诗词并非博物馆里的陈列品,它拥有跨越时空的生命力,可以也应当融入我们的现代生活。

提升表达:在合适的场合,引用一句贴切的诗词,远胜于千言万语的苍白描述,表达豪情时,可说“会当凌绝顶,一览众山小”;感慨光阴时,可叹“逝者如斯夫,不舍昼夜”;慰藉友人时,可道“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”。

滋养心灵:在快节奏的现代社会中,诗歌是一方宁静的栖息地,当感到焦虑时,读读王维的“行到水穷处,坐看云起时”,或许能获得一份淡然;当身处逆境时,品味刘禹锡的“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,或许能重燃希望,诗歌能润泽我们干涸的心田,提升人生的境界。

审美教育:长期阅读诗词,能极大地培养我们的审美能力,我们对自然景物的观察会变得更细腻,对情感的体悟会更深刻,对语言的运用也会更精准、更优雅。

走进诗歌的世界,是一场持续的修行,它要求我们不仅用眼睛看,用嘴巴读,更要用心去感受,用想象去填补,用学识去支撑,每一次深入的阅读,都是一次与古人的恳谈,一次对自我生命的审视,这个过程或许需要付出心力,但当你真正与一首诗产生共鸣,读懂那文字间跳跃的百年孤独与千年欢愉时,所获得的精神愉悦与智慧启迪,将是任何其他事物都难以替代的,这,正是诗歌历久弥新的永恒魅力。