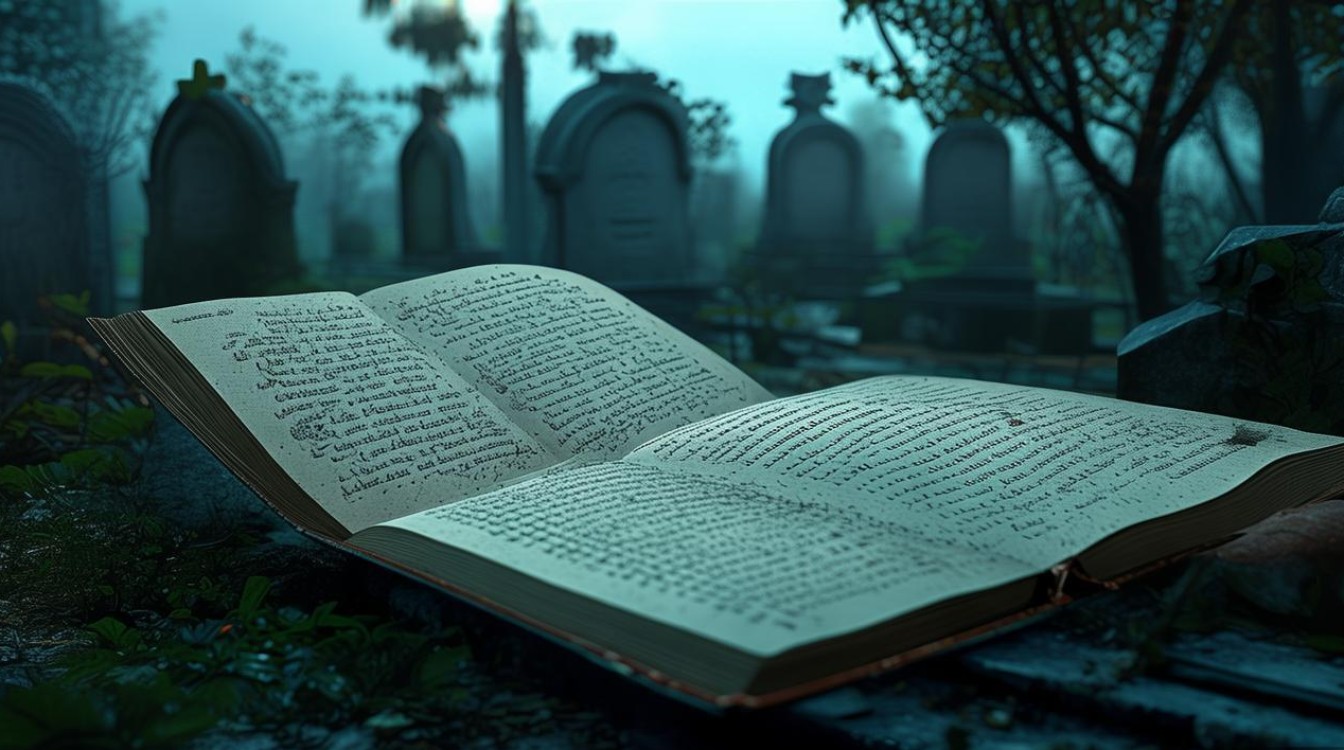

漫步于静谧的墓园,青石与草木之间,时间仿佛放缓了脚步,这里不仅是逝者的安息之所,更是一片承载着无尽情感与哲思的场域,自古以来,墓地便与诗歌结下了不解之缘,无数诗人在这里寻找灵感,镌刻下对生命、死亡、记忆与永恒的深沉咏叹,这些诗歌,如同穿越时空的低声絮语,为我们提供了理解生命另一面的独特视角。

跨越时空的对话:墓志铭与悼亡诗

诗歌与墓地的结合,最直接的形式便是墓志铭,这些刻在石碑上的简短诗行,是生者对逝者一生的精炼总结,也是一场跨越生死的对话,它们往往言简意赅,却蕴含着巨大的情感张力。

在西方,古希腊的墓志铭便已十分盛行,许多无名氏创作的短诗,充满了对生命的达观与对逝者的怀念,一首流传甚广的古希腊墓志铭写道:

过路人,请带话给斯巴达人, 说我们踏实地履行了诺言,长眠在这里。

这短短两行,没有直接描写死亡的恐怖,而是以平静而自豪的口吻,讲述了战士为国捐躯的忠诚,充满了英雄主义的悲壮美感,它让冰冷的石碑,瞬间拥有了历史的温度与灵魂的重量。

在中国古典诗歌的宝库中,虽然没有严格意义上的墓志铭诗体,但“悼亡诗”却占据了极其重要的位置,这些诗并非刻于墓碑,却是诗人亲临墓地或追思亡者时,内心悲痛的真切流露,西晋文学家潘岳的《悼亡诗三首》开创了这一题材,其“望庐思其人,入室想所历”的细节描写,将物是人非的悲痛刻画得入木三分,到了唐代,元稹的《遣悲怀三首》更是将悼亡诗推向了情感的高峰。“惟将终夜长开眼,报答平生未展眉”,诗句中饱含的愧疚与深情,至今读来仍令人动容。

这些诗歌的创作背景,往往是诗人亲身经历了亲友的离世,亲临墓地,触景生情,情感的巨大波动,成为了创作最直接的动力,它们的使用方法,不仅是私人情感的宣泄,更是作为一种仪式,沟通阴阳,安放哀思。

哲思的栖息地:墓地作为意象与象征

除了直接书写墓志与悼亡,诗人们更常将“墓地”本身作为一个核心意象,用以承载更为宏大的哲学思考,墓地不再是具体的悲伤场所,而是演变为一个关于时间、存在与虚无的象征。

英国格雷的《墓园挽歌》是这一类型的典范之作,诗人漫步于乡村墓园,由眼前平凡的墓冢引发了对众生平等、才华命运等问题的深沉思考,诗中写道:

绚烂的清晨,它的呼吸何其芬芳, 蹿飞的燕子绕着屋檐呢喃, 雄鸡的啼叫,回声阵阵的号角, 再不能将他们从低矮的床铺唤醒。

诗人运用了细腻的白描手法,以清晨的生机反衬长眠的寂静,在强烈的对比中,生命的脆弱与自然的永恒形成巨大张力,这首诗的创作背景处于英国社会变革时期,其中也隐含了对下层人民被埋没的才华的同情与对社会不公的含蓄批判,它的价值在于,将个人的感伤上升为对普遍人类命运的关怀。

在中国古诗中,杜甫的《蜀相》中“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”,虽然写的是武侯祠,但那份面对历史遗迹的苍茫与寂寥之感,与面对墓地时的哲思是相通的,诗人通过描写草木的无情与自然的亘古,反衬出英雄功业的短暂与人事的变迁,手法含蓄而意境深远。

情感的净化与升华:如何阅读与运用墓地诗歌

对于现代读者而言,阅读这些与墓地相关的诗歌,并非为了沉溺于悲伤,而是一次情感的净化与精神的升华,我们可以从以下几个角度来欣赏和运用这些作品:

-

体会情感的深度与纯度:在快节奏的现代社会,我们常常回避谈论死亡与悲伤,而这些诗歌,为我们提供了一个安全的“容器”,让我们可以直面人类最深切的情感,通过共鸣诗人的悲痛与思考,我们自身的哀伤得以疏导,情感体验变得更加丰富和深刻,这是一种高级的情感教育。

-

学习象征与意境的营造:诗人们在处理“墓地”这一题材时,极少使用直白恐怖的词汇,而是通过意象的精心组合来营造氛围,如“青松”、“荒草”、“落日”、“碑铭”等,都是常见的意象,学习他们如何将这些意象与情感、哲思相结合,能够极大地提升我们对文学之美的感知力,甚至对我们自身的写作与表达有所裨益。

-

探寻生命的意义:所有墓地诗歌的最终指向,都是对生命意义的追问,当诗人站在生命的终点回望,其所见、所思、所感,剥离了日常的琐碎,直抵核心,阅读这些诗歌,是借由诗人的眼睛,进行一次关于“如何活着”的预演,它促使我们反思当下的生活,更加珍惜拥有的时光与情感。

在文学的版图上,墓地从来不是生命的句点,而是思想的起点,这些生长于墓园土壤中的诗歌,以其独特的冷峻与温暖,教会我们如何与失去和解,如何与记忆共存,以及如何更深刻、更勇敢地理解“活着”本身,它们是人类灵魂在面对终极问题时所发出的,最真诚、也最富有智慧的声音,下一次,当你有机会漫步于一片安静的墓地,或许也能在心中默念起这些诗行,感受那份跨越千年的宁静与深邃。