夏日的午后,阳光透过梧桐叶洒下斑驳光影,总让人想起千百年前文人墨客在竹荫下挥毫写下的清凉诗句,这些短小精悍的夏日诗歌,如同穿越时空的凉风,至今仍在字里行间散发着薄荷般的清新气息。

诗歌的源流与演变

中国古典诗歌中,夏日题材可追溯至《诗经》。“五月斯螽动股,六月莎鸡振羽”,《豳风·七月》以简练笔触勾勒出夏季物候变化,展现先民对自然节律的敏锐观察,这种以诗记时的传统,为后世夏日诗歌创作奠定基础。

魏晋南北朝时期,诗人开始将个人情感与夏日景致相融合,陶渊明《和胡西曹示顾贼曹》中“蕤宾五月中,清朝起南颸”描绘初夏晨风,将节令与心境巧妙结合,开创了借夏抒怀的创作路径。

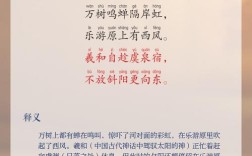

至唐代,夏日诗歌达到艺术巅峰,王维在《积雨辋川庄作》中写道“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”,通过水墨画般的意象排列,构建出清凉宁静的意境,这种以景造境的创作手法,成为后世诗人模仿的典范。

宋代诗人则在唐人的基础上,更注重理趣与细节,杨万里“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”的瞬间捕捉,展现出宋代诗歌特有的敏锐与灵动。

经典作品解读与鉴赏

李白《夏日山中》以“懒摇白羽扇,裸袒青林中”开篇,用极简笔触勾勒出率性自然的消夏图景,这首诗创作于诗人隐居时期,反映其摆脱世俗束缚、追求精神自由的人生态度,理解此诗,需结合盛唐时期隐逸文化背景,才能领会“脱巾挂石壁,露顶洒松风”的深层意蕴。

杜甫《江村》中“清江一曲抱村流,长夏江村事事幽”,表面写成都草堂闲适生活,实则隐含诗人历经离乱后对安宁的珍视,了解安史之乱后的社会背景,才能体会“老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩”平淡诗句中的深沉情感。

白居易《池上早夏》以“水积春塘晚,阴交夏木繁”起兴,通过“舟船如野渡,篱落似江村”的对比,展现其平易浅近的诗风,这首诗作于诗人中年退居渭村时期,反映其从兼济天下到独善其身的思想转变。

李清照《如梦令·常记溪亭日暮》虽非纯粹夏日诗,但“兴尽晚回舟,误入藕花深处”的描写,将夏日荷塘与少女情怀巧妙结合,作为宋代女性词人,她的作品为夏日诗歌注入婉约清新的气息。

创作技巧与表现手法

意象选择是夏日诗歌创作的关键,传统诗人常选取“清风”“荷香”“竹露”“蝉鸣”等元素,如孟浩然《夏日南亭怀辛大》中“荷风送香气,竹露滴清响”,通过多感官描写营造清凉意境。

对比手法能强化艺术效果,范成大《夏日田园杂兴》中“日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞”,以动衬静,突出夏日午后的宁静氛围,这种虚实相生的技巧,使诗歌富有张力。

时空转换带来独特审美体验,秦观《纳凉》中“携杖来追柳外凉,画桥南畔倚胡床”,通过空间移动表现对清凉的追寻,赋予静态场景动态美感。

色彩运用也颇具匠心,苏轼《阮郎归·初夏》中“绿槐高柳咽新蝉,薰风初入弦”,以“绿”为主色调,辅以听觉描写,构建出清凉雅致的初夏图景。

现代应用与鉴赏方法

将古典夏日诗歌融入现代生活,可提升生活品质与审美情趣,在庭院设计中,借鉴“荷风送香气,竹露滴清响”的意境,种植荷花、翠竹,搭配水景,再造诗中美景。

茶会雅集时,吟诵陆羽《茶经》引用的“沉李浮瓜”等夏日诗句,既能增添文化气息,又能引导参与者感受古人的消夏智慧。

个人修养方面,王维“山中习静观朝槿,松下清斋折露葵”的夏日禅意,为现代人提供精神减压的古典良方,通过临摹这些诗句,可培养在喧嚣中保持内心宁静的能力。

鉴赏古典夏日诗歌,需把握三个层次:首先是理解字面意思,弄清物象与场景;其次是领会诗歌创造的意境,感受整体氛围;最后是结合诗人经历与时代背景,体会深层情感与思想。

以刘禹锡《刘驸马水亭避暑》为例,初读可见“千竿竹翠数莲红”的鲜明色彩;再品能感“水色湛如空”的清凉意境;深究则知此诗写于诗人贬谪期间,理解“逍遥自在”表象下的复杂心境。

古典夏日诗歌犹如一泓清泉,在炎炎夏日为我们带来跨越时空的凉意,这些凝聚古人智慧与情感的文字瑰宝,不仅值得反复吟诵,更应融入当代生活,让千年前的清风继续吹拂今人的心灵,当我们在空调房中读着“水晶帘动微风起,满架蔷薇一院香”,或许能会心一笑——原来与古人的夏日情怀,仅是一首诗的距离。