红军长征,一段镌刻在民族记忆深处的壮丽史诗,它以无与伦比的英雄气概和理想信念,成为文学创作不竭的源泉,围绕这一主题诞生的诗歌作品,犹如璀璨星辰,照亮了精神传承的天空,理解这些诗歌的脉络与内涵,能让我们在朗诵时,更精准地传递其磅礴力量与深沉情感。

追溯源头:经典作品的诞生背景

要真正读懂一首诗,需将其置于历史的经纬中,长征主题诗歌的创作,大致可分为两个高潮期。

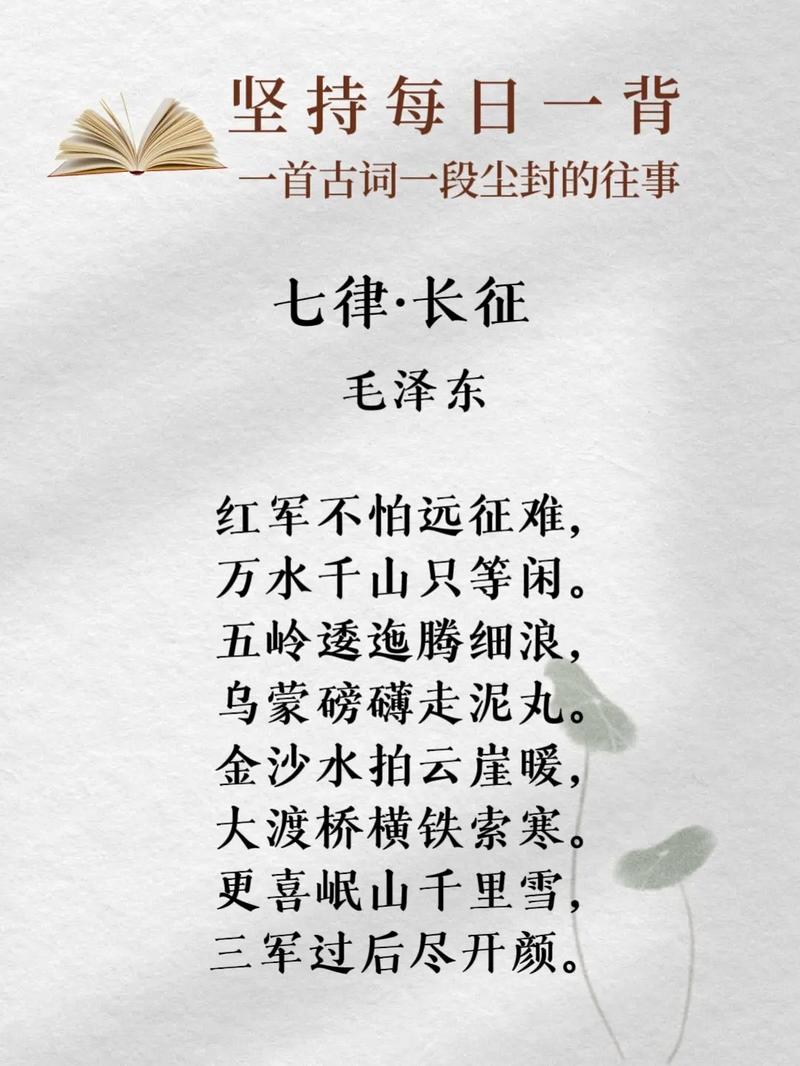

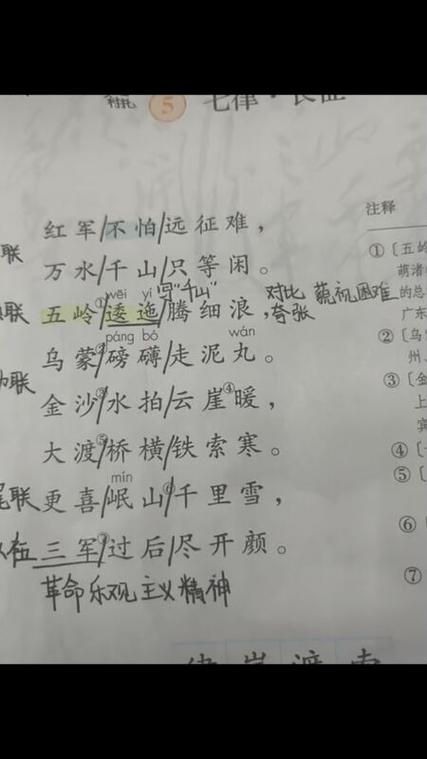

同期与稍后的革命战争年代创作,这一时期作品的最大特点是“亲历性”与“战斗性”,诗人们往往是长征的参与者或见证者,他们的笔触饱含硝烟与热血,例如毛泽东主席的《七律·长征》,创作于1935年10月,中央红军越过岷山之后,诗中“红军不怕远征难,万水千山只等闲”的豪迈,并非事后追忆的慨叹,而是领袖在征途即将胜利结束时,对艰难险阻的回顾与对革命乐观主义精神的高度概括,它诞生于马背之上,是伟大实践的直接艺术升华,其气魄之宏大、意境之雄浑,奠定了长征诗歌的基调。

另一部分重要作品,则来自新中国成立后的追忆与礼赞,诗人通过查阅史料、走访亲历者,以艺术想象重构历史场景,抒发对先辈的崇敬,如著名诗人贺敬之的《长征组歌》,创作于1965年,这部大型声乐套曲的歌词,虽非严格意义上的朗诵诗,但其文学脚本极富诗性,它通过《告别》、《突破封锁线》、《遵义会议放光辉》等十个章节,全景式、叙事性地展现了长征历程,情感深沉而细腻,是后人系统理解长征、进行艺术再创作的重要文本。

解析内核:创作手法与艺术特色

这些诗歌之所以动人心魄,源于其独特的艺术手法。

意象的选取与凝练是首要特征,诗歌中极少抽象说教,而是通过一系列极具代表性、象征性的意象群来构建画面。“五岭逶迤”、“乌蒙磅礴”是自然险阻的象征;“金沙水拍”、“大渡桥横”是具体战役的指代;“岷山千里雪”则寓意着严酷环境与最终胜利,这些意象组合在一起,构成了一幅波澜壮阔的远征画卷,在朗诵时,需在脑海中清晰呈现这些意象,让声音为画面赋形。

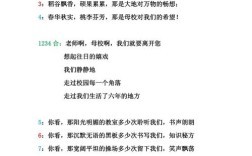

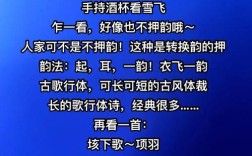

节奏与韵律的匠心独运赋予诗歌音乐美,毛泽东的诗词恪守古典诗词格律,平仄交错,对仗工整,如“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”,读来铿锵有力,朗朗上口,而现当代自由体长征诗歌,虽不拘泥于固定格律,但同样讲究内在的节奏感,通过排比、反复、长短句交错等手法,形成跌宕起伏的语流,模拟出行军的步伐与战斗的激越,朗诵者需细心体味这种节奏,运用语速的快慢、停顿的长短来加以表现。

情感张力的多层构建是诗歌的灵魂,长征诗歌的情感绝非单一,它既有“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”的胜利豪情,也有对牺牲战友的深切缅怀(如许多作品中关于雪山草地牺牲者的描写);既有“革命理想高于天”的坚定信念,也有“官兵一致同甘苦”的革命情谊,这种悲壮与豪迈交织、个体与集体融合的复杂情感,要求朗诵者具备深厚的情感理解与控制能力,避免简单化的慷慨激昂。

付诸声韵:朗诵实践的要领

将书面诗歌转化为有声语言,是一次再创作,针对长征主题诗歌,需把握几个关键。

基调的确立与转换,整体基调必然是雄浑、豪迈、崇高的,但需根据诗句内容进行细腻调整,叙述险阻时,语气可沉着坚定;描写胜利时,情绪可昂扬舒展;追忆牺牲时,声调应深沉凝重,这种随文而动的情绪流转,能使朗诵层次分明,引人入胜。

重音与停顿的强调,重音是意义的锚点,逻辑重音需落在体现精神的关键词上,如“不怕”、“只等闲”、“更喜”等;情感重音则需强化那些触动心弦的意象,如“水拍云崖”的“拍”、“铁索寒”的“寒”,停顿同样重要,尤其是史诗性作品中的大停顿,能营造庄严肃穆的历史感,给听众留出回味与想象的空间。

群体朗诵的协同,长征诗歌非常适合集体朗诵,可以设计领诵、合诵、分声部诵等多种形式,领诵者负责叙事与引领情绪,合诵部分则用于表达集体意志和磅礴力量,如“红军不怕远征难”这样的诗句,由众人齐声诵出,气势截然不同,分声部交错朗诵,则能艺术化地表现对话、呼应或场景的对比。

精神的共鸣:超越技巧的终极追求

技巧的纯熟是为了更好地服务内容,朗诵长征诗歌,最终目的是与那段历史、那种精神达成共鸣,这要求我们不止于声音形式的琢磨,更需深入理解诗歌创作的历史语境,体会创业之艰、信仰之纯、理想之美,当朗诵者的内心被这份精神真正充盈时,其声音便自然拥有了打动人心的力量,能够跨越时空,让听众感受到那份为了理想信念而百折不挠、一往无前的永恒能量。

每一次对长征诗歌的深情朗诵,都是一次对历史的回望,也是一次对精神的淬炼,它让我们在声音的起承转合间,触摸到民族脊梁的硬度,并将这份不朽的财富,传递给未来。