诗歌,是中华文化宝库中璀璨的明珠,它以凝练的语言、深邃的意境和丰富的韵律,穿越时空,触动人心,对于许多初学者而言,整篇诗词的鸿篇巨制或许令人望而生畏,但有时,仅仅三句精妙的诗句,便足以让我们窥见一个时代的背影,感受一位诗人的灵魂,就让我们从这三句诗歌入手,开启一场古典诗词的深度游历。

第一句:溯源与知人——读懂诗歌的根基

“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”每一首流传千古的诗词,都不是凭空产生的,它深深植根于特定的历史土壤,与作者的生命轨迹紧密相连,理解一首诗,第一步便是探寻其出处与作者。

以杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”为例,这短短十个字,其冲击力为何能跨越千年而不减?如果我们不了解它的出处——《自京赴奉先县咏怀五百字》,不了解它的创作背景——天宝十四载安史之乱前夕,唐玄宗与杨贵妃在骊山华清宫纵情享乐,而杜甫在赴奉先县探望家小时,目睹民间疾苦,甚至到家即闻幼子因饥饿而夭折的噩耗,我们就很难体会到这诗句中饱含的血泪与悲愤。

杜甫,这位被尊为“诗圣”的诗人,一生颠沛流离,其诗作深刻反映了唐朝由盛转衰的历史过程,因此被称为“诗史”,了解杜甫其人其世,我们才能明白,这并非简单的社会现象描述,而是一个心怀天下的知识分子,在国破家亡边缘发出的最沉痛的控诉,当我们品读任何一句名诗时,都应习惯性地去追问:它来自哪部诗集?作者身处何时何地?当时的社会环境与个人遭遇如何?这种“知人论世”的方法,是打开诗歌内涵大门的钥匙。

第二句:技法与意象——品味诗歌的艺术

诗歌的魅力,不仅在于它说了什么,更在于它如何说,古典诗词拥有极其丰富的艺术表现手法,如比喻、拟人、用典、对仗等,而其中最核心的,莫过于意象的营造。

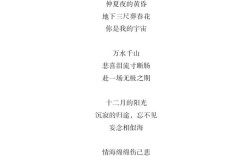

让我们看李清照的“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,这句词出自《醉花阴》,是女词人思念远行丈夫的深情之作,此处,她没有直白地说“我多么消瘦”,而是通过一个精妙的意象对比来完成。“西风”卷起珠帘,带来秋的萧瑟,而独立于这清冷秋光中的词人,竟比那在风中摇曳的菊花还要清瘦。

“黄花”(菊花)这个意象,在中国传统文化中本就带有高洁、淡雅,以及些许孤傲、寂寥的意味,李清照将其与自己的“瘦”相联系,不仅形象地写出了因思念而形体憔悴的状态,更将内心的孤寂、幽怨与高洁的品性融为一体,情感表达得含蓄、典雅而极具张力,这便是诗歌艺术手法的高明之处:它不直接言明情感,而是通过精心选择的意象和巧妙运用的技法,将情感转化为可感知的画面与意境,让读者自己去体会、去共鸣,学习鉴赏诗歌,就要学会捕捉这些核心意象,分析诗人如何运用各种修辞手法,将这些意象组合、点染,最终构建出一个动人心魄的艺术世界。

第三句:应用与共鸣——让诗歌活在当下

古典诗词并非束之高阁的古董,它蕴含着穿越时空的智慧与情感,完全可以融入我们的现代生活,关键在于我们如何巧妙地运用它,使其在新的语境下焕发生机。

在日常交流与写作中,恰当地引用诗句,能极大地提升语言的表现力与文化内涵,在鼓励一位身处逆境的朋友时,与其说“你要坚持”,不如用上李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情,更能传递出坚定的信念与开阔的胸襟,在描述一种恬淡闲适的心境时,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的意境,无疑是最佳的注脚,这种使用,要求我们对诗句的原意和适用场景有准确的理解,避免张冠李戴。

更深层次的“使用”,是精神上的共鸣与内化,当我们面对人生起落,或许能从未轼的“一蓑烟雨任平生”中学会豁达;当我们感叹时光流逝,也许会与蒋捷的“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”产生深深的共情,诗歌成为了我们情感的出口,精神的慰藉,甚至行动的指南,它教会我们如何更细腻地观察生活,如何更深刻地理解人性,如何在一个浮躁的世界里保持内心的宁静与丰盈。

从探寻一句诗的出处与背景,到品味其艺术手法与意象营造,再到思考如何将其智慧应用于当下生活,这三步构成了一个由浅入深、由知到行的完整循环,诗歌的学习,从来不是知识的机械堆砌,而是一场与伟大灵魂的对话,一次对自我生命的滋养,不必急于求成,哪怕每日只深究一句,用心体会,假以时日,你定能发现,那些古老的诗句,早已在你的生命中,开出了一片繁花。