在中国古典文学的长河中,鹿的形象始终占据着独特位置,从《诗经》到唐宋诗词,这种灵性动物被赋予多重象征意义,成为文人墨客寄托情感的重要意象。

诗经中的鹿鸣意象

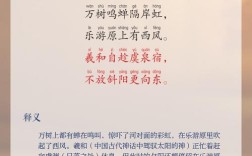

《诗经·小雅》开篇的“呦呦鹿鸣,食野之苹”堪称最早记载鹿意象的诗歌,这段诞生于西周时期的宴饮诗,通过鹿群呼朋引伴的生动画面,构建出和谐融洽的礼仪场景,值得注意的是,这里的鹿鸣不仅是自然景象的实录,更被提升为贵族宴席上主宾尽欢的象征,在礼乐文明鼎盛的周代,诗人巧妙运用赋比兴手法,使自然意象与社会礼仪产生微妙呼应。

唐宋诗词的意境升华

至唐代,王维在《登鹿门山》中写道“鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处”,将鹿门山与隐士庞德公的传说相结合,这首诗创作于王维隐居终南时期,诗人借助鹿门山的典故,抒发对隐逸生活的向往,鹿”已从具体动物升华为隐逸文化的符号,这种意象转换体现了盛唐诗人对前代文学符号的创造性继承。

杜甫《冬日有怀李白》中“鹿门知不远,欲访苦无由”同样化用此典,安史之乱后的动荡时局中,杜甫借鹿门山意象表达对挚友的深切思念,同时暗含对清明政治的期待,这种将个人情感与家国情怀融于自然意象的创作手法,展现了杜甫沉郁顿挫的独特诗风。

隐逸主题的深化发展

宋代词人对鹿意象进行了新的开拓,苏轼《江城子·密州出猎》中“左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈”虽未直接描写鹿,但狩猎场景中暗含的鹿意象,展现了词人豪放不羁的胸襟,这首创作于熙宁八年的词作,正值苏轼外放密州期间,诗人通过壮阔的狩猎场面,抒发了虽处逆境仍保持乐观的人生态度。

辛弃疾《鹧鸪天·鹅湖归病起作》中“平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦”则通过田园牧歌式的画面,将鹿意象融入隐逸闲适的意境,这首词写于词人罢官闲居时期,看似恬淡的景物描写中,暗含着英雄失路的悲凉,这种寓深沉于淡远的笔法,体现了宋词特有的含蓄蕴藉。

艺术手法的多元呈现

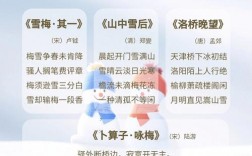

古代诗人运用多种艺术手法塑造鹿意象,比兴手法在《诗经》中已见端倪,至唐宋时期更趋成熟,如李白《访戴天山道士不遇》中“树深时见鹿,溪午不闻钟”,通过鹿影闪现的细节,反衬出道院幽深静谧的意境,对仗工整的句式与虚实相生的意境,展现出盛唐诗歌的艺术魅力。

象征手法的运用尤为突出,鹿常被赋予吉祥、长寿的寓意,如白居易《杂兴三首》中“姑苏台上鹿麋游,吴越争霸成古丘”,以鹿游姑苏台的意象象征世事变迁,典故化用也是常见手法,如陆游《春晚书斋壁》中“鹿皮几杖竹巾冠,晚造新诗仔细看”,借用鹿皮几杖的典故彰显高士风范。

文化内涵的深层解读

鹿意象的演变折射出中国古代文人精神世界的变迁,从《诗经》中礼仪规范的象征,到唐宋诗词中隐逸情怀的载体,这种意象的流变实际反映了不同时代文人的价值取向,在仕途受挫或时局动荡时,诗人往往通过鹿意象构建精神栖息地,如王维在辋川别业期间创作的《鹿柴》,空山不见人”的意境正是诗人寻求心灵宁静的写照。

这种意象选择还体现了中国传统哲学中天人合一的思想,古代文人观察鹿群栖息山林的自然习性,将其与隐士避世归隐的人生选择相类比,使自然意象与人文精神达成完美融合,如梅尧臣《鲁山山行》中“霜落熊升树,林空鹿饮溪”,看似写景实则抒怀,在自然画卷中寄托着诗人的生命感悟。

当代鉴赏的新视角

理解古代诗歌中的鹿意象,需要建立多维度的鉴赏体系,首先应当把握意象的历史流变,从《诗经》的写实到唐宋的象征,理解其文化内涵的演变过程,其次要结合作者生平与创作背景,如解读杜甫涉及鹿意象的诗作,需了解其颠沛流离的人生经历,最后要注重整体意境的感悟,鹿意象往往与其他自然意象共同构成诗意空间,需要从整体上把握其艺术境界。

在品读这些诗作时,我们不仅能欣赏到精妙的艺术手法,更能感受到古代文人的精神追求,这种穿越时空的对话,让我们在喧嚣现代生活中获得片刻宁静,重新思考人与自然的关系,正如这些诗篇所启示的,在物质丰富的今天,我们或许更需要守护内心的那片精神山林。