诗歌作为人类情感的重要载体,悲伤主题在其中占据独特地位,从《诗经》的“昔我往矣,杨柳依依”到现代诗的忧郁表达,悲伤诗歌始终在文学长河中流淌着动人的旋律。

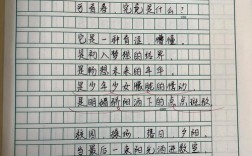

古典诗词中的悲伤表达

《诗经》开创了中国悲伤诗歌的先河。《小雅·采薇》中“行道迟迟,载渴载饥,我心伤悲,莫知我哀”的慨叹,将戍边士兵的思乡之苦表达得淋漓尽致,这首创作于西周时期的诗歌,通过简练的语言和重复的修辞,让读者感受到跨越千年的相同情感。

屈原的《离骚》将悲伤提升到新高度。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”不仅抒发个人遭遇的苦闷,更将忧国忧民的情怀融入其中,这种将个人悲伤与家国命运相联结的创作手法,成为后世文人诗歌的重要传统。

唐代李商隐的《锦瑟》以朦胧著称:“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”诗句通过典故和意象的叠加,构建出复杂的情感空间,了解诗人身处牛李党争夹缝中的处境,就能体会这些诗句中蕴含的无奈与忧伤。

诗歌创作技巧解析

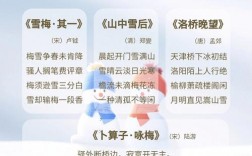

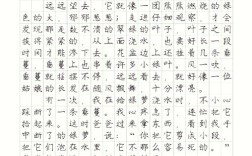

意象选择是表达悲伤的关键,李清照在《声声慢》中选用“雁过也,正伤心”的秋雁意象,与“梧桐更兼细雨”的萧瑟景象相呼应,营造出孤寂凄凉的氛围,这些意象不仅描绘外在环境,更成为内心情感的具象化表达。

节奏控制同样重要,杜甫《春望》中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的顿挫韵律,与诗人忧国忧时的沉痛心情完美契合,通过平仄交替和韵脚选择,诗歌在声音层面就传递出悲伤的起伏。

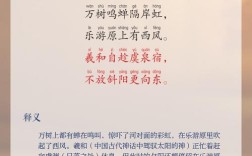

隐喻手法能深化悲伤表达,李煜作为亡国之君,在《虞美人》中写下“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,将抽象的愁绪转化为具象的江水,使读者能更直观地感受其愁思的深重与绵长。

现当代诗歌的悲伤书写

徐志摩的《再别康桥》以轻柔笔触书写离愁。“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”看似洒脱,实则蕴含深沉的不舍,诗人通过康桥景物的细腻描写,将个人情感投射于客观景物,创造出情景交融的意境。

海子的《黑夜的献诗》中“黑夜从大地上升起,遮住了光明的天空”以象征手法表达内心的苦闷,了解诗人创作时的心理状态,就能理解这些诗句不仅是自然景象的描写,更是心灵困境的写照。

鉴赏与创作建议

鉴赏悲伤诗歌时,读者应当结合作者生平与时代背景,比如读懂杜甫“国破山河在,城春草木深”的沉痛,需要了解安史之乱给社会带来的创伤,注意诗歌中的意象系统和音韵特点,能帮助更深入地体会情感层次。

对于创作者而言,真诚是首要原则,悲伤诗歌的力量来自于真实的情感体验,而非辞藻的堆砌,选择合适的意象,注意语言的节奏感,让形式与内容相得益彰,才能创作出打动人心的作品。

在互联网时代,悲伤诗歌的传播方式发生变化,但其情感共鸣的本质未变,无论是古典诗词还是现代诗歌,那些真诚表达人类共同情感的佳作,始终能在读者心中激起涟漪。

诗歌作为情感的艺术,其价值不仅在于表达个体感受,更在于搭建人与人之间理解的桥梁,通过阅读和创作悲伤主题的诗歌,我们不仅学会如何表达自己的情感,也学会如何理解他人的内心世界,这种跨越时空的情感共鸣,正是诗歌永恒魅力的所在。