每当假期来临,我们的心灵总会不自觉地寻求一种与平日不同的节奏和慰藉,诗歌便如同一扇通往宁静与远方的窗,轻轻推开,便有清风明月入怀,它不仅是一种文学形式,更是一种情感的载体,一种文化的沉淀,了解诗歌的方方面面,能让我们在假日闲暇时,获得更深邃的审美体验。

溯源:诗歌的出处与流变

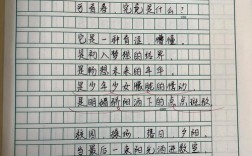

诗歌的源头,可以追溯到人类文明最初的曙光,最早的诗歌总集《诗经》收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,其内容涵盖劳动、爱情、战争、祭祀等方方面面,是当时社会生活的生动镜像。“关关雎鸠,在河之洲”的吟唱,不仅开启了华夏诗歌的浪漫传统,也奠定了“赋、比、兴”的创作手法。

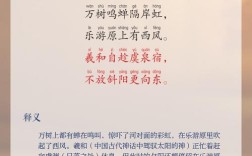

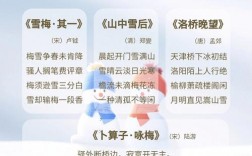

随着历史长河的流淌,诗歌的体裁与风格不断演变,从汉代乐府的叙事性,到魏晋南北朝文人诗的自觉,再到唐诗的鼎盛与宋词的婉约,每一时代都有其独特的韵律与气象,唐诗重意境,如王维的“明月松间照,清泉石上流”,诗中有画,画中有诗;宋词擅抒情,如苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,情感真挚,意境开阔,了解一首诗的出处与时代背景,就如同掌握了开启其内涵的第一把钥匙。

知人:作者的生命与情怀

“诗言志,歌永言。”每一首流传千古的诗词,都深深烙印着创作者的生命轨迹与精神品格,读杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,不能不了解他身处安史之乱中的颠沛流离与家国忧思,他被称为“诗圣”,其作品被誉为“诗史”,正是因为他的个人命运与时代命运紧密相连。

同样,读李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,便能感受到盛唐的恢弘气度与他个人豪放不羁的浪漫主义情怀,作者的生平经历、思想观念乃至一时一刻的心境,都会直接投射到作品之中,当我们欣赏一首诗时,尝试走近作者,了解其人生际遇,便能更深刻地理解诗中每一个意象的选择,每一份情感的涌动。

论世:创作背景的深刻影响

诗歌并非在真空中产生,它总是特定历史时期、社会环境和具体事件的产物,南唐后主李煜的词,在其亡国前后呈现出截然不同的风貌,前期多是描写宫廷享乐与男女情爱,风格绮丽;而亡国后的作品,如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,则将个人深沉的亡国之痛升华为具有普遍意义的人生感慨,感人至深。

又如南宋诗人陆游,他的大量诗篇都洋溢着炽热的爱国情怀。“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,这句临终遗言般的诗句,其力量正来源于当时山河破碎、偏安一隅的时局,了解创作背景,能让我们跨越时空,与诗人产生更深层次的共鸣,明白那些文字不仅是艺术的创造,更是历史的见证与心灵的呐喊。

品味:诗歌的鉴赏与使用方法

在假期中,如何更好地使用诗歌来滋养心灵呢?这并非要求人人都去创作,而是学会欣赏与融入生活。

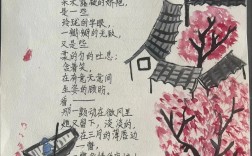

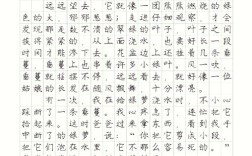

朗读与吟诵,诗歌具有天然的韵律美,选择一个安静的午后或夜晚,放声朗读一首契合心境的诗词,无论是杜甫的沉郁顿挫,还是李清照的婉转清丽,通过声音的传递,能更直观地感受其节奏与情感起伏,古人云“读书百遍,其义自见”,于诗歌而言,朗朗诵读同样是深入理解的不二法门。

意境的品味与想象,欣赏诗歌,关键在于走进诗人所营造的意境,读到“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,便在脑海中勾勒那天地间一片孤寂的雪景;读到“采菊东篱下,悠然见南山”,便用心体会那份超然物外的闲适,让诗歌的意象在心中鲜活起来,完成一次精神的漫游。

是将诗歌融入生活场景,在中秋月明之夜,与家人分享苏轼的《水调歌头》;在登高望远之时,心中默念王之涣的“欲穷千里目,更上一层楼”;在遭遇困境时,用李白的“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”来激励自己,让古典诗词的智慧与美感,与现代生活产生连接,使其成为我们精神世界的一部分。

探微:创作手法的艺术魅力

诗歌之所以动人心魄,离不开其精妙的艺术手法。

意象是诗歌的基本构件,诗人通过选取客观物象,融入主观情感,构成意象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家”等一系列意象的组合,无需过多修饰,一幅苍凉萧瑟的秋日图景与游子思乡的愁绪便跃然纸上。

象征与用典则赋予了诗歌更深厚的文化内涵,屈原以“香草美人”象征高洁的品格;李商隐的诗中常化用神话典故,使其诗作朦胧多义,耐人寻味,了解这些手法,能帮助我们拨开语言的迷雾,触及诗歌的核心。

格律、对仗、押韵等形式上的要求,共同构成了诗歌独特的音乐美与建筑美,平仄的交替,如同音乐的节拍;对仗的工整,展现了文字的对称之美,这些形式上的匠心,使得诗歌在有限的字数内,蕴含了无限的艺术张力。

假期,为我们提供了暂时脱离琐碎的宝贵时光,与其让时间在指尖无声滑过,不如拾起一首诗,静静品读,在与古人跨越千年的对话中,我们或许能重新发现生活的诗意,找到内心的平静与丰盈,诗歌,这门古老而永恒的艺术,永远是慰藉现代人精神家园的一泓清泉。