诗歌是中华文化的璀璨明珠,承载着千年智慧与情感,从《诗经》的“关关雎鸠”到唐诗宋词的辉煌,每一首经典作品都凝聚着特定历史环境下的社会风貌与人文精神,理解诗歌需要从创作源头切入,才能把握其真正的艺术价值。

溯源:历史脉络中的创作密码

《诗经》作为中国第一部诗歌总集,收录西周至春秋中叶的305篇作品,分为风、雅、颂三类,国风”源自十五个地区的民间歌谣,《豳风·七月》用“七月流火,九月授衣”的铺陈,如实记载了先秦农耕社会的生产节律,屈原在战国乱局中创作的《离骚》,以“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的咏叹,将个人命运与家国忧思交织,开创了浪漫主义诗歌的先河。

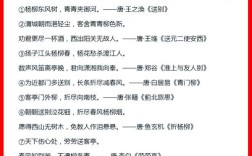

唐代王维的《使至塞上》创作于737年出使边塞期间,“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮阔意象,既是对戍边将士的礼赞,也暗含对朝廷边疆政策的思考,这种将个人经历与时代背景融合的创作方式,是理解古典诗歌的重要路径。

技法:传统艺术的表现维度

比兴手法在《诗经·周南·桃夭》中已臻成熟,“桃之夭夭,灼灼其华”表面描写桃花繁茂,实则隐喻新婚女子的娇艳,李白在《蜀道难》中运用夸张手法,“连峰去天不盈尺”的视觉变形,强化了蜀道艰险的艺术感染力。

对仗工整的格律技巧在杜甫《登高》中达到极致,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,不仅实现字词平仄的完美对应,更构建了时空交错的意境,李清照《声声慢》开创叠字运用新境界,“寻寻觅觅,冷冷清清”七组叠词,将词人晚年漂泊的孤寂感具象化为听觉体验。

实践:古今贯通的鉴赏方法

掌握典故能深化诗歌理解,李商隐《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶”化用《庄子》哲学思考,杜牧《泊秦淮》的“商女不知亡国恨”实则借陈后主典故讽喻晚唐政局,这种用典手法要求读者具备相应的历史文化储备。

情境再现是品读诗歌的关键,苏轼《水调歌头》开篇“明月几时有”的诘问,需结合宋代文人中秋赏月的习俗;马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦”的意象组合,应当放在元代文人羁旅题材创作的背景中审视,建议读者在鉴赏时建立个人与文本的情感联结,例如通过绘制意象图谱或创作现代续写等方式。

流变:诗歌精神的当代转化

古典诗歌的生命力在当代持续迸发,徐志摩《再别康桥》保留古典韵律的同时融入现代语法,席慕蓉《一棵开花的树》将唐诗意象转化为现代情感表达,近年来兴起的“诗词热”现象,证明传统诗歌仍能引发广泛共鸣。

在数字化阅读时代,诗歌传播呈现新特征,短视频平台的诗词解析账号通过视觉化手段重现“姑苏城外寒山寺”的意境,在线诗词数据库使检索《全唐诗》变得触手可及,这种传播方式的革新,为古老艺术形式注入新的活力。

诗歌鉴赏是跨越时空的对话过程,当我们在春日吟诵“随风潜入夜,润物细无声”,在秋夜品味“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”,便与千百年前的诗人心灵相通,这种文化基因的传承,正是中华文明延续不绝的重要见证,建议读者建立定期诵读的习惯,在声音韵律中感受诗歌的呼吸节奏,让古典智慧成为现代生活的精神滋养。