诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着千百年来的情感与哲思,它用最精炼的文字,构筑最辽阔的天地,若要真正读懂一首诗,让它的光芒照进内心,我们需要循着诗人的足迹,探寻其来路与归途。

溯源:探寻诗歌的根系

每一首流传至今的诗词,都非无根之木,无源之水,它的诞生,深深植根于特定的时代、地域与个人际遇之中。

-

时代的风云:诗歌是时代的回响,盛唐的边塞诗,洋溢着开疆拓土、建功立业的豪情,如王昌龄的“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,其雄浑气魄与国力强盛、尚武精神密不可分,而到了中晚唐或宋代,诗词中则多了对国家命运、个人沉浮的深沉喟叹,如杜甫的“国破山河在,城春草木深”,字里行间浸透着战乱带来的离乱之痛,了解历史背景,就如同拿到了解读诗歌情感的钥匙。

-

作者的生命轨迹:诗如其人,诗人的生平经历、性格气质,直接决定了其作品的风格与内涵,李白的诗风飘逸豪放,与他遍访名山、求仙问道的经历息息相关;苏轼的词在旷达中蕴含理趣,正是他屡遭贬谪 yet 始终热爱生活的人格写照,读李清照的词,必须了解她从闺阁清欢到国破家亡、颠沛流离的人生巨变,才能深刻体会其前期“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”的娇憨与后期“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的悲凉之间的巨大张力。

-

创作的具体情境:许多名篇的诞生,都有其特定的“触发点”,它可能是一次送别(王维《送元二使安西》),一次登高望远(陈子昂《登幽州台歌》),一场夜雨(李商隐《夜雨寄北》),或是一次偶然的相遇(崔护《题都城南庄》),还原这个具体情境,能让我们瞬间拉近与诗人的距离,理解他彼时彼刻的欣喜、忧伤、愤懑或豁达。

入微:品鉴诗歌的艺术

掌握了诗歌的“出处”与“背景”,我们便获得了理解其思想内容的基石,需要深入文本内部,品味其艺术手法的高妙。

-

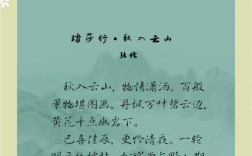

意象的营造:意象是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象,如“月亮”常代表思乡,“杨柳”象征离别,“松竹梅”寓意高洁的品格,诗人通过组合不同的意象,营造出独特的意境,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,连续九个意象的叠加,无需任何抒情语句,一幅苍凉萧瑟的秋日游子思归图便跃然纸上,情感力量喷薄而出。

-

语言的锤炼:诗歌是语言的艺术,讲究炼字,王安石的“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛的“僧敲月下门”的“敲”字,都是千古流传的炼字佳话,一个精准的动词或形容词,往往能点亮整个诗句,使其生动传神,诗歌语言的节奏与韵律也至关重要,平仄的交错、韵脚的呼应,形成了诗歌内在的音乐性,读来朗朗上口,余音绕梁。

-

手法的运用:诗人常运用各种艺术手法来增强表现力。

-

比喻与象征:使抽象的情感具体化,如李煜将“愁”比作“一江春水向东流”。

-

用典:援引历史故事或前人诗句,以简驭繁,丰富内涵,如辛弃疾词中大量运用典故来表达复国壮志与报国无门的悲愤。

-

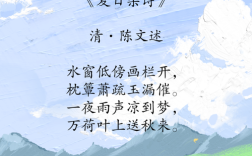

虚实结合:如李商隐“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,由眼前的实景(巴山夜雨)生发出对未来的虚写(共剪西窗烛),拓展了诗歌的时空维度,情感更为深婉。

融汇:让诗歌照亮生活

学习诗歌,最终目的是为了滋养我们的心灵,提升我们感受世界、表达自我的能力。

-

作为修养的积淀:日常诵读诗歌,并非为了附庸风雅,而是在心中埋下种子,当我们面对壮丽山河,或许会自然浮现“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的句子;当与友人分别,一句“海内存知己,天涯若比邻”能胜过千言万语;当身处逆境,苏轼的“一蓑烟雨任平生”能给予我们豁达前行的力量,诗歌提升了我们审美的眼光和情感的厚度。

-

作为表达的提升:学习诗歌的凝练、意象和韵律,能极大地改善我们的语言表达和写作能力,尝试在文章或言谈中,恰当地化用诗句,或借鉴其凝练的表达方式,能让我们的思想传递得更精准、更富文采和感染力。

-

作为创作的起点:在深入理解的基础上,甚至可以尝试进行简单的诗歌创作,不必追求格律的完全严谨,先从捕捉瞬间的感受、描绘眼前的景物开始,运用意象和比喻,书写属于自己的诗意时刻,这个过程,是对诗歌艺术最深入的体验。

循着诗歌的足迹,我们不仅是在学习知识,更是在进行一场跨越时空的对话,与屈原的执着对话,与陶渊明的淡泊对话,与李白的豪情对话,与杜甫的沉郁对话……在这个过程中,我们的生命因这些伟大的灵魂而变得更为丰盈,诗歌从未远离,它始终是映照我们内心世界的一泓清泉,是引领精神攀升的一缕星光。