诗歌,是文学皇冠上最璀璨的明珠,而超短诗歌,则是这颗明珠上最凝聚、最闪耀的光辉,它用最精炼的文字,构筑最深邃的意境,如同微雕艺术,在方寸之间展现大千世界,要真正领略其魅力,我们需要从多个维度去探寻和理解。

溯源:千年文脉中的凝练之美

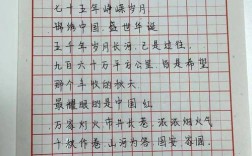

中国诗歌的源头《诗经》,其“国风”中的许多作品,已然具备了短小精悍、意境深远的特质。“昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。”仅十六字,时空转换、物候变迁、征人复杂心绪,尽在其中,堪称早期超短诗的典范。

至汉魏六朝,五言诗成熟,为超短诗提供了更稳定的形式,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,勾勒出淡泊超然的隐士形象,成为千古绝唱。

而超短诗歌的巅峰,无疑在唐代,绝句这一体裁,四句成诗,在严格的格律限制下,达到了形式与内容的极致统一,无论是李白“床前明月光”的静夜思乡,还是王维“空山不见人”的禅意空灵,都展现了诗人驾驭语言、浓缩情感的高超能力。

宋词中的小令,如《如梦令》、《忆江南》等,也是超短诗歌的重要分支,它们句式参差,音韵流转,在有限的篇幅内,同样能抒写深沉的情感和细腻的风景。

匠心:创作背景与作者心境的投射

每一首流传千古的超短诗,都不是孤立存在的文字符号,其背后是作者鲜活的生命体验与特定的时代背景,了解这些,是深度解读诗歌的关键。

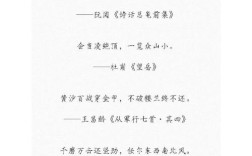

柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”如果我们知道这首诗创作于诗人参与“永贞革新”失败后被贬永州期间,就能更深刻地体会到诗中那极致的孤独与清高,那覆盖一切的“雪”,是严酷的政治环境;那“独钓”的蓑笠翁,是诗人绝不屈服的孤傲灵魂,环境之“寂”与内心之“劲”形成了强烈张力。

再如李清照的《夏日绝句》:“生当作人杰,死亦为鬼雄,至今思项羽,不肯过江东。”这短短二十字,气势磅礴,与她早期婉约词风大相径庭,其创作背景是北宋灭亡,宋室南渡,丈夫赵明诚在任上临阵脱逃,诗中对项羽宁死不屈的赞颂,正是对苟且偷安的南宋朝廷和丈夫行为的强烈讽刺与悲愤,个人命运与家国情怀紧密交织,赋予了诗歌沉重的情感分量。

阅读超短诗,不能停留在字面,我们需要尝试穿越时空,与诗人对话,了解其身处何时,遭遇何事,心怀何感,才能真正触摸到诗歌的灵魂。

品鉴:意象、留白与通感的艺术

欣赏超短诗歌,需要掌握其独特的艺术手法,它不靠冗长的叙事和繁复的修辞取胜,而是依靠核心手法的精准运用。

意象的精心选择,意象是诗歌中融入了主观情感的客观物象,在短诗中,每一个意象都承担着多重功能,马致远的《天净沙·秋思》是典范:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”连续九个名词意象的并置,未加任何连接词,却浑然天成地渲染出萧瑟苍凉的秋日氛围,为末句“断肠人在天涯”的直抒胸臆做了完美铺垫。

留白的智慧,超短诗歌的魅力,很大部分在于其“言有尽而意无穷”,诗人只给出提示和线索,大量的想象空间留给读者去填补,贾岛的《寻隐者不遇》:“松下问童子,言师采药去,只在此山中,云深不知处。”问话内容、童子神态、诗人心情,均未详述,但寻觅的急切、隐者的超逸、山林的深邃,以及那份淡淡的怅惘,都弥漫在文字之外的空白处,余韵悠长。

再者是通感的妙用,通感即将不同感官的感觉沟通起来,超短诗常利用此法,拓宽意境的维度,如林逋的《山园小梅》中“暗香浮动月黄昏”,将嗅觉的“香”与视觉的“月黄昏”动态结合,写出了梅花香气在朦胧月色中悄然弥漫的神韵,可感可触,极具画面感和沉浸感。

致用:在现代生活中感受与创作

古典超短诗歌并非束之高阁的古董,它完全可以融入我们的现代生活,提升我们的审美与表达能力。

使用方法上,可以将其作为:

- 情感表达的精致载体,在特定的心境或场合,引用或化用一句贴切的诗词,远胜于千言万语的苍白描述,思念时是“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”;感慨时光流逝时是“逝者如斯夫,不舍昼夜”;表达坚定志向时是“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。

- 社交分享的雅致内容,在朋友圈、微博等平台,配上一张风景照或生活瞬间,引用一首意境相合的超短诗,能瞬间提升分享的格调与文化内涵。

- 个人修养的滋养源泉,日常诵读、抄写超短诗,是一个静心、悟道的过程,它能磨砺我们对文字的敏感度,训练思维的凝练度,于潜移默化中涵养心性。

对于有意尝试创作的爱好者,建议从以下几点入手:

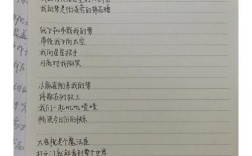

- 观察生活,捕捉瞬间灵感,超短诗常源于对生活细微处的敏锐感知,一草一木的枯荣,一次邂逅,一丝心绪,都可入诗。

- 锤炼字词,追求“一字千金”,反复推敲,选择最精准、最生动、最具张力的字眼,如同贾岛“推敲”的典故,力求每个字都不可替代。

- 营造核心意象,确定一个最能表达你情感的中心意象,并围绕它展开,避免意象杂乱。

- 敢于留白,信任读者,不要试图说尽道全,给诗意一个开放的出口,让读者参与完成最后的创作,这样的作品才更有生命力。

诗歌的短,是为了情的长;文字的少,是为了境的多,超短诗歌以其独特的艺术形式,证明了精神世界的广度与深度,从不以篇幅衡量,在信息爆炸的今天,这种凝练之美、含蓄之韵,或许正是我们所需的一剂清醒良药,让我们在喧嚣中寻得一方宁静,在有限中体味无限。