每当夜深人静,或于喧嚣中忽感一丝寂寥,心底总会泛起一种难以名状的情愫,它需要一个出口,一种表达,千百年流传下来的诗歌,便成了最恰切的载体,那份“想你”,可以婉约如“玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知”,也可以炽烈如“一日不见兮,思之如狂”,诗歌,正是人类情感的凝练与升华。

要真正读懂这份穿越时空的思念,乃至创作出属于自己的诗行,我们需要从几个层面入手,细细品味。

溯源:探寻诗歌的根脉与灵魂

一首好诗,绝非凭空而来,它往往有深厚的出处与创作背景,如同了解一个人的生平,才能理解他的性格。

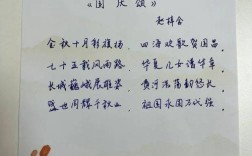

许多经典诗篇,都诞生于特定的历史环境与个人际遇之中,李商隐的无题诗,为何总是如此隐晦曲折,充满了难以言说的怅惘?这与他所处的晚唐时代,以及深陷牛李党争的个人处境密切相关,他的“想你”,是“相见时难别亦难,东风无力百花残”的无奈,是身不由己时代下,个人情感的压抑与迸发,了解这一点,我们便不会简单地认为这只是男女情爱,更能体会到一种在宏大命运面前,个体情感的珍贵与脆弱。

同样,苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》,“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”,这痛彻心扉的想念,直接源于其妻王弗逝世十年的现实,这首词的出处明确,创作背景清晰,是词人真实情感的奔涌,当我们知晓这是苏轼在密州任上,于梦中见到亡妻后,悲从中来,挥笔而就的佳作,再读词句,便能感受到那份跨越生死、无法磨灭的深情,字字血泪,感人肺腑。

当我们接触一首诗,第一步应是尝试了解它的“前世今生”,诗人是谁?他处于哪个朝代?当时的社会风貌如何?他个人经历了什么?这首诗是为谁而作?解答这些问题,就如同拿到了打开诗歌灵魂之门的钥匙,能让平面的文字瞬间变得立体而丰满。

品析:掌握诗歌的艺术与手法

诗歌之所以动人,除了真挚的情感,还在于其精妙的艺术手法,这些手法是诗人将抽象情感转化为具体意象的魔法。

意象的营造,是诗歌的核心,诗人很少直白地喊“我想你”,而是通过一系列意象来传递,月亮是思念的永恒象征。“举头望明月,低头思故乡”,李白将乡思寄托于明月;“但愿人长久,千里共婵娟”,苏轼借月表达对兄弟的怀念与祝福,再如,南朝的民歌“南风知我意,吹梦到西洲”,风与梦成了传递相思的媒介,缥缈而深情,这些自然景物,经过诗人的点化,被赋予了人类的情感,成为沟通读者与诗人内心的桥梁。

修辞的运用,极大地增强了诗歌的表现力,比喻,能让思念变得可视可感,如“思君如流水,何有穷已时”;拟人,能让万物皆著我之色彩,如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”;对偶,则使诗句工整和谐,富有韵律美,如“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,这些修辞手法,如同工匠的工具,将情感打磨得更加精致、更具冲击力。

韵律与节奏,是诗歌区别于其他文体的重要特征,古典诗词有严格的平仄、押韵要求,现代诗也讲究内在的节奏感,这种音乐性,使得诗歌易于吟诵,能够在声音的流转中,强化情感的传递,当我们朗读“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”时,那叠字带来的低沉、徘徊的语调,本身就在渲染一种孤寂凄凉的氛围,将“想你”却不得见的苦闷表达得淋漓尽致。

致用:让诗歌融入现代生活

学习诗歌,最终是为了滋养我们的生命,我们如何将这份古老的智慧,应用于当下的生活?

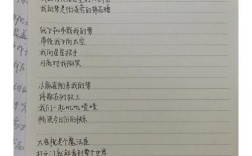

其一,提升表达。 当我们在特殊的日子,想向挚爱之人表达情感时,一句恰到好处的诗词,远胜于千篇一律的网络用语,一份手写的信笺,抄录一首与你心境相合的诗词,附上几句自己的感悟,这份心意因其文化的厚度而显得格外真挚与独特。

其二,涵养心性。 快节奏的现代生活容易让人心浮气躁,静下心来,读一首王维的山水诗,感受“行到水穷处,坐看云起时”的禅意与豁达;品一阕陶渊明的田园诗,体会“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适与自得,诗歌能为我们辟出一方精神净土,安放疲惫的心灵。

其三,激发创作。 我们不必都成为诗人,但可以拥有诗心,在理解了诗歌的出处、手法后,可以尝试用现代的语言,记录自己的刹那感悟,或许是一次离别,一次重逢,一次深夜的独处,抓住那份“想你”的瞬间,用你独有的方式记录下来,它可能不完美,但它是你生命体验的真实结晶。

诗歌中的“想你”,是一种高级的情感活动,它连接着古人与今人,证明着某些纯粹的情感是永恒的,它教会我们,深情可以如此优雅地表达,孤独可以如此富有地呈现,当我们真正走进诗歌的世界,学会从出处理解其深度,从手法欣赏其精度,从应用体会其温度,我们便不仅是文化的继承者,更成为了美好生活的创造者,这份由诗歌点燃的星火,足以照亮我们平凡生活中的每一个诗意角落。