诗歌,是人类情感与智慧的结晶,是语言艺术的高峰,从古至今,无数文人墨客用诗歌记录生活、抒发情怀、探讨哲理,学习诗歌创作,不仅能提升文学素养,更能丰富精神世界,本文将从诗歌的起源、作者素养、创作背景、表现手法及实际应用等方面,系统讲解诗歌创作的知识与技巧。

诗歌的源流与演变

中国诗歌的源头可追溯至远古歌谣。《诗经》作为第一部诗歌总集,收录西周至春秋中叶的诗歌三百零五篇,分为“风”“雅”“颂”三类。“风”为各地民谣,“雅”是宫廷乐歌,“颂”乃祭祀乐章,这些作品真实反映了当时的社会风貌与人民情感。

战国时期,屈原在楚地民歌基础上创立“楚辞”。《离骚》《九歌》等作品想象瑰丽,情感浓烈,开创了浪漫主义诗歌的先河,汉代乐府诗“感于哀乐,缘事而发”,《孔雀东南飞》等叙事诗标志着五言诗的成熟。

魏晋南北朝是诗歌的重要发展期,曹植“骨气奇高,词采华茂”,陶渊明开创田园诗派,谢灵运奠定山水诗基础,永明体诗歌的出现,为格律诗的形成准备了条件。

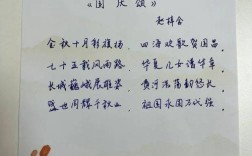

唐代诗歌达到鼎盛,李白、杜甫、王维、白居易等大家辈出,近体诗格律完善,题材丰富,宋词元曲相继兴起,苏轼、辛弃疾、李清照、马致远等拓展了诗歌的表现形式,明清诗歌在继承中发展,直至“五四”新文化运动催生白话新诗,中国诗歌完成现代转型。

诗人的修养与情怀

真正的诗人需要具备多方面的素养,首要的是真诚的情感,诗歌本质是“吟咏性情”,陆游说“功夫在诗外”,强调生活体验的重要性,杜甫“穷年忧黎元,叹息肠内热”,正是深厚家国情怀的体现。

文化积累,严羽《沧浪诗话》主张“多读书,多穷理”,诗人需广泛阅读经典,汲取营养,王维诗含禅意,苏轼词见哲思,皆得益于深厚的学养。

艺术敏感,诗人要善于观察生活,从寻常事物中发现诗意,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,寻常景物经艺术提炼,遂成千古名句。

语言功力,诗歌是语言的艺术,需要反复锤炼,贾岛“两句三年得,一吟双泪流”,可见创作之艰辛,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,经过十多次修改才确定,这种推敲精神值得学习。

创作背景与时代印记

每首优秀诗歌都是特定时代的产物,了解创作背景是理解诗歌的关键。《诗经》中的《黍离》,通过黍稷生长景象抒发亡国之痛,若不知周室东迁的历史,难解其中悲凉。

建安诗歌慷慨悲凉,与汉末动荡密切相关,曹操《蒿里行》“白骨露于野,千里无鸡鸣”,真实记录战乱惨状,盛唐诗歌雄浑开朗,中晚唐作品渐趋沉郁,都折射出时代变迁。

个人经历同样深刻影响创作,李白仗剑去国,辞亲远游,诗歌充满自由精神;杜甫颠沛流离,作品饱含忧患意识,李清照前期词作风雅清新,南渡后转为沉痛哀婉,身世变化清晰可辨。

社会环境也会影响诗歌风格,元代散曲通俗直白,与知识分子地位下降有关;清代诗歌重考据,与学术风气相呼应,理解这些关联,才能准确把握诗歌内涵。

诗歌的表现艺术

诗歌创作需要掌握多种表现手法,比兴是传统诗歌的重要技巧,“比”即比喻,“兴”是起兴。《诗经·关雎》以雎鸠和鸣起兴,引出淑女之思;《氓》用桑叶由嫩变黄比喻容颜老去,形象生动。

象征通过具体意象表达抽象概念,屈原以香草美人象征高洁品格,李商隐《锦瑟》借物抒怀,意蕴深长,现代诗中,戴望舒《雨巷》的丁香姑娘,象征美好而渺茫的理想。

意象组合创造独特意境,马致远《天净沙·秋思》连续排列九个意象,构建苍凉秋景;温庭筠“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,纯用名词组合,旅途艰辛不言自明。

虚实相生是古典美学重要原则,诗歌常在实写中留出想象空间,李白“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,目送之景实,怅惘之情虚,虚实结合,余韵悠长。

诗歌的现代应用

在当代社会,诗歌依然具有重要价值,写作诗歌是有效的情感疏导方式,当语言难以直接表达复杂情感时,通过意象、节奏的营造,可以达到更好的抒情效果,无论是记录生活感悟,还是表达深层思考,诗歌都是理想的载体。

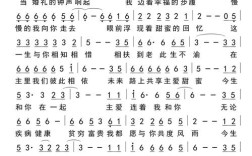

诗歌创作能提升写作能力,学习炼字炼句,可增强语言表现力;构思意象意境,可培养想象力;把握节奏韵律,可提高音乐美感,这些素养对任何文体写作都有裨益。

阅读鉴赏诗歌是重要的审美活动,分析诗歌的意象组合、手法运用、情感表达,能够培养艺术感知力,从《诗经》到现代诗,中国诗歌宝库丰富多彩,深入其中必能获得美的享受。

诗歌还可应用于实际生活,在演讲中引用恰当诗句,能增强感染力;在文章中使用诗歌元素,可提升文化内涵;将诗歌融入教育教学,能启迪心灵,甚至广告文案、新媒体写作中,诗歌技巧也能增加作品魅力。

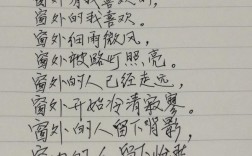

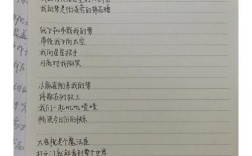

诗歌创作需要持续练习,初学者可从仿写开始,选择喜爱的作品分析研究,理解其结构、手法后尝试仿作,同时坚持观察记录,积累素材,生活中的点滴感悟都可能成为诗材,建立个人词库,收集精美词句,但切忌简单堆砌,要追求自然贴切。

修改是创作的重要环节,诗成后需反复吟诵,调整字句,使音韵和谐;推敲意象,使表意准确;审视结构,使层次清晰,不妨请教诗友,听取建议,但最终要保持个人风格。

诗歌是跨越时空的心灵对话,是语言艺术的精髓体现,通过系统学习诗歌知识,掌握创作技巧,每个人都能在诗歌世界中找到属于自己的声音,当文字在笔下流淌成诗,生活便多了一份诗意,心灵也多了一片栖息之地,在这个快节奏的时代,让我们重拾诗歌传统,用最精炼的语言,表达最深沉的情感,创造最美的精神家园。