在人类智慧的长河中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮我们前行的道路,它们凝练、深刻,往往在只言片语中蕴含着丰富的哲理与人生经验,对于每一位渴望成长与进步的访客而言,理解和运用这些宝贵的语言结晶,无疑能为我们的人生增添厚度与光彩,我们将一同探寻名言警句的世界,从它的源流到应用,进行一次深入的了解。

探本溯源:名言警句的出处与作者

名言警句并非凭空产生,它们大多源自特定的文化土壤和历史语境,了解其出处与作者,是准确理解其内涵的第一步。

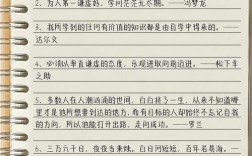

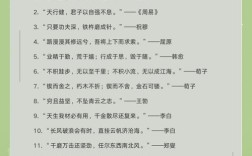

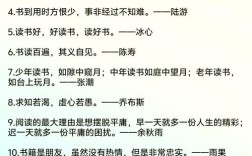

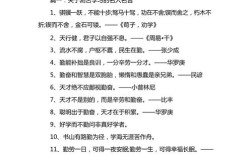

许多经典名言来自古代先贤的著作,我们耳熟能详的“学而不思则罔,思而不学则殆”,直接出自《论语·为政》,是儒家创始人孔子对学习方法的高度概括,这句话的诞生,与孔子所处的春秋末期礼崩乐坏、思想激荡的社会背景紧密相连,他旨在强调学习与思考并重的重要性,以培养能够匡扶社稷的君子,再如道家老子在《道德经》中所言的“上善若水,水善利万物而不争”,则体现了其“无为而治”、“柔能克刚”的核心哲学思想,反映了对自然规律的深刻观察与尊崇。

西方文明同样贡献了无数智慧箴言,莎士比亚戏剧中的人物台词,如《哈姆雷特》中的“To be, or not to be: that is the question”(生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题),早已超越了戏剧本身,成为对人生存在与抉择的永恒叩问,这句独白诞生于文艺复兴后期,人文主义思想兴起,个体价值得到重视,哈姆雷特的犹豫正映射了当时人们对命运、责任与死亡的深刻反思。

近现代的名人大家也留下了许多激励人心的语句,科学家爱因斯坦曾说:“想象力比知识更重要。” 这句话出自他对教育本质的思考,背景是二十世纪科学飞速发展,他认识到创造性思维对于推动科学乃至社会进步的极端重要性,远非单纯的知识积累可比。

当我们接触一句名言时,若能主动探寻其作者生平、所属著作及其创作的时代背景,便能更深刻地把握其精神实质,避免断章取义或浅尝辄止。

融会贯通:名言警句的使用方法

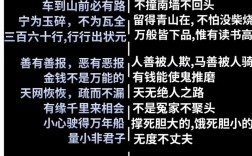

掌握了名言警句的渊源,下一步便是如何恰当地将其运用于我们的学习、工作与生活之中,恰当的使用能画龙点睛,不当的使用则可能画蛇添足。

理解内涵是前提,在使用任何一句名言前,必须确保自己完全理解了它的本意和引申义,切忌望文生义,或者在不了解上下文的情况下随意引用,将“人不为己,天诛地灭”中的“为”错误理解为“为了”,便会完全曲解其原本指向“修身”的含义。

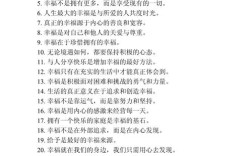

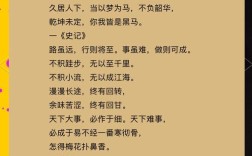

情境契合是关键,名言警句的应用要讲究场合与对象的匹配,在撰写一篇关于坚持的文章时,引用荀子的“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”就显得十分贴切,在鼓励团队合作时,则可以用《周易》中的“二人同心,其利断金”,确保名言与你要表达的主题、情感基调高度一致,才能产生共鸣。

适度引用是原则,文章或言谈中,名言警句起的是佐证观点、升华主题的作用,切不可喧宾夺主,通篇都是引经据典,反而会显得缺乏个人见解,流于空洞,恰到好处的一两句,往往能起到四两拨千斤的效果。

内化于心是目标,学习名言警句的最高境界,不是简单地背诵和引用,而是将其蕴含的哲理融入自己的思想体系,指导实际行动,将“己所不欲,勿施于人”作为人际交往的准则,将“天行健,君子以自强不息”作为激励自己不断奋进的动力,这才是学习名言的真正价值所在。

巧妙运用:名言警句的写作与言谈手法

在具体的写作与演讲中,灵活运用一些手法,可以让名言警句的效力倍增。

-

开篇点题法:在文章或演讲的开头,引用一句切题的名言,可以迅速吸引读者或听众的注意力,并亮明核心观点,一篇讨论环保的文章,可以用“地球所提供的足以满足每个人的需要,但不足以填满每个人的贪婪”———甘地的这句话来开篇,直指问题核心。

-

文中论证法:在阐述某个分论点时,引用名言作为理论依据,可以增强文章的说服力和权威性,当论述细节的重要性时,引用“千里之堤,溃于蚁穴”,形象而有力。

-

结尾升华法:在结尾处引用一句意境高远、催人奋进的名言,能够总结全文,提升格调,给读者留下悠长的回味,在结束一篇关于奋斗的演讲时,可以用“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”来表达不懈追求的坚定态度。

-

旧意新解法:对于一些广为人知的名言,可以结合新的时代背景和个人感悟,赋予其新的解读视角,展现出独立思考的能力,这要求使用者不仅熟知名言,更能洞察现实。

需要注意的是,无论采用何种手法,自然流畅的衔接至关重要,引用的名言应如同从自己思想中流淌出来一般,与上下文浑然一体,避免生硬地套用。

名言警句是跨越时空的智慧赠礼,它们来自历史,却照亮当下;它们出自他人之口,却能成为我们内心的声音,在这个信息爆炸的时代,让我们慢下来,用心品味这些历经淬炼的语言精华,不仅学会如何引用,更学会如何思考,如何生活,当我们将这些古老的智慧融入现代的灵魂,我们便真正实现了与伟大思想的对话,并在这种对话中,塑造一个更为丰盈、睿智的自我。