在人类文明的星河中,名言警句如同璀璨的星辰,以其凝练的语言和深邃的智慧,穿越时空,照亮我们的心灵,它们不仅是语言的精华,更是前人经验与思想的结晶,掌握如何鉴赏与运用这些“金句”,不仅能提升个人修养,更能让我们的表达更具力量,我们就来深入探讨关于名言警句的知识,从出处到应用,进行一次系统的梳理。

追根溯源:探寻名言的生命脉络

一句名言之所以能成为名言,其魅力首先源于它深厚的“背景故事”,理解其出处、作者与创作背景,是真正读懂它的第一步。

-

作者与时代:每一句名言都深深烙印着作者的个性与所处时代的特征,鲁迅先生的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,如果不了解他身处旧中国的黑暗时期,以及他作为文学战士的立场,就很难体会这句诗中所蕴含的强烈爱憎与牺牲精神,作者的人生经历、思想体系是名言诞生的土壤。

-

原始语境:许多名言在流传过程中,其原意可能被简化或改变,回归原文,考察其最初的语境至关重要,孔子的“己所不欲,勿施于人”,出自《论语·卫灵公》,是子贡问“有一言而可以终身行之者乎?”的答语,它不是一个孤立的道德训条,而是“仁”这一核心思想在人际交往中的具体实践,与孔子的整个哲学体系紧密相连,了解语境,能避免断章取义,更精准地把握其内涵。

-

创作背景:特定的历史事件或个人际遇往往是名言诞生的直接催化剂,岳飞的“三十功名尘与土,八千里路云和月”,饱含了其收复中原的壮志与岁月蹉跎的感慨,了解南宋的抗金历史,才能深刻感受词句中那份沉甸甸的爱国情怀与悲凉,背景知识为名言注入了血肉与情感,让它从冰冷的文字变为有温度的历史见证。

融会贯通:名言警句的现代应用法则

了解了名言的“前世”,更要懂得如何让它在“今生”焕发光彩,正确、巧妙地运用名言,能为我们的写作、谈吐增色不少。

-

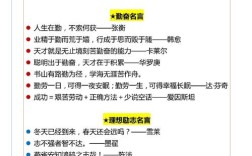

精准切入,服务主题:使用名言的首要原则是“恰到好处”,它应该是为了强化你的观点,而非炫耀学识,在论述“勤奋”时,引用韩愈的“业精于勤,荒于嬉”;在探讨“学习”时,引用《礼记·学记》的“玉不琢,不成器;人不学,不知道”,让名言成为你论证过程中有力的支撑,而非生硬的点缀。

-

阐释分析,建立桥梁:引用名言后,切忌“引而不论”,需要用你自己的话,对名言进行简要的阐释,并说明它如何支撑你的观点,在谈到创新时,可以这样写:“正如朱熹所言‘问渠那得清如许?为有源头活水来’,思想的清澈与活力,正来源于永不枯竭的创新与实践,这启示我们,在任何领域,都必须保持开放的心态,不断引入新的知识‘活水’,方能避免僵化,永葆生机。” 这样,名言就与你的论述融为一体。

-

适度原则,宁缺毋滥:一篇文章或一次演讲中,名言的使用不宜过多过滥,过度引用会淹没个人观点,显得堆砌和缺乏独立思考,选择最贴切、最有力的一两句,画龙点睛即可。

鉴赏之道:品味名言的艺术手法

名言警句之所以脍炙人口,除了思想深刻,还在于其高超的艺术表现手法,学会鉴赏这些手法,能提升我们的审美能力。

-

修辞的魔力:名言大量运用了各种修辞格。

- 比喻:如“时间就是金钱”,将抽象的时间具象化,强调其宝贵。

- 对偶:如“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,句式工整,音韵和谐,道理在对比中愈发鲜明。

- 夸张:如“白发三千丈,缘愁似个长”,极言愁之深重,给人强烈的情感冲击。

- 用典:如“周公吐哺,天下归心”,借用历史典故,含蓄而典雅地表达求贤若渴的心情。

-

语言的凝练与韵律:名言往往是高度浓缩的语言艺术,它要求在极短的篇幅内表达丰富的含义,同时讲究平仄、押韵,读来朗朗上口,易于传诵,杜甫的“读书破万卷,下笔如有神”,对仗工整,音律协调,道理浅显而意境深远,是其能广为流传的重要原因。

-

哲理的普遍性:真正伟大的名言,其蕴含的哲理往往超越时空,具有普遍的指导意义,它们探讨的是关于人生、社会、自然的基本规律,如“塞翁失马,焉知非福”所揭示的祸福相依的辩证思想,无论时代如何变迁,都能引起不同文化背景人们的共鸣。

名言警句是我们文化血脉中宝贵的遗产,它们不是束之高阁的古老训诫,而是可以融入日常生活的智慧源泉,当我们能够知其然,更知其所以然,并学会在恰当的时机,以恰当的方式唤醒这些沉睡的巨人时,我们的思想便与历史上的伟大灵魂产生了连接,这种连接,不仅丰富了我们的语言,更塑造着我们看待世界的方式,让这些智慧的碎片,成为我们前行道路上的一块块基石,指引方向,启迪思考。