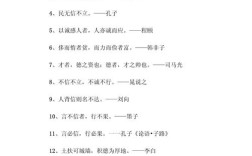

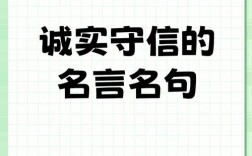

诚信,作为人类社会运行的基石,其价值跨越了时空与文化的界限,古今中外的智者贤人,留下了无数关于诚信的箴言,这些名言警句不仅是语言的精华,更是指导我们行动的火炬,理解它们的深刻内涵,恰当地运用它们,能让个人修养得以提升,使社会交往更为和谐。

探源经典:名言背后的历史回响

每一句流传至今的诚信名言,都不是孤立存在的,它们深深植根于作者所处的时代背景与个人经历之中。

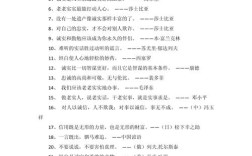

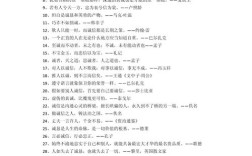

孔子在《论语·为政》中提出:“人而无信,不知其可也。” 这句话诞生于春秋末期礼崩乐坏的社会环境,孔子周游列国,目睹了诸侯间盟誓的轻易破裂与社会信用的普遍缺失,他提出“信”的哲学,旨在重建一种以个人道德修养为基础的社会秩序,他将“信”视为君子立身处世的根本,认为一个人若失去了信誉,就如同车子缺少了关键部件,无法在人生的道路上行走,理解这一点,我们就能明白,这句名言不仅是道德劝诫,更是一套完整的社会治理思想的缩影。

西方文化中,同样有对诚信的极致推崇,莎士比亚在《哈姆雷特》中借波洛涅斯之口告诫儿子:“尤其要紧的,你必须对你自己忠实;正像有了白昼才有黑夜一样,对自己忠实,才不会对别人欺诈。” 这句名言出自文艺复兴时期,这是一个强调人性解放与自我认知的时代,莎翁通过戏剧人物,将“对自己诚实”作为一切外部诚信的前提,这种由内而外的诚信观,与东方哲学强调的由外而内的社会性诚信,形成了有趣的互补与对照,共同丰富了人类对诚信本质的理解。

作者心路:格言承载的人生智慧

名言警句的魅力,很大程度上源于其作者的人格光辉与生命体验。

古代商鞅“立木为信”的故事,便是“言必信,行必果”的绝佳实践,商鞅在秦国推行变法之初,为树立政府威信,于城南门立木,宣告能将木头搬到北门者赏十金,无人相信,他将赏金提高到五十金,一人尝试搬动后,果然获赏,此举确立了新法的权威,为秦国后来的强大奠定了信用基础,这一行为本身,就是一句无声而有力的“诚信名言”,它告诉我们,建立信任需要超乎寻常的决心和代价,但一旦建立,其带来的社会效能是无穷的。

近代实业家李嘉诚曾总结其成功之道:“你必须以诚待人,别人才会以诚相报。” 这并非一句空洞的客套话,而是他数十年商海浮沉中提炼出的核心准则,在创业初期,他的塑胶厂遭遇质量危机,他毫不犹豫地召回产品并赔偿损失,几乎破产,却赢得了客户的长期信任,这句朴实的话语,承载的是一位企业家用实践验证的商业哲学——诚信是最具长期价值的无形资产。

运用之道:让名言焕发现实生命力

积累名言固然重要,但更关键的是如何将其精髓融入日常实践,避免成为“语言的巨人,行动的矮子”。

内化于心,作为修身准则,我们可以选择一两句最能触动自己的诚信格言,作为个人座右铭,将“君子一言,驷马难追”置于案头或记于心中,在每次承诺前,用这句话来审视自己是否能够履行,从而养成慎言笃行的习惯,这是一种自我监督,让名言成为内在的“道德律令”。

外化于行,指导具体事务,在商业合作中,“以诚为本”不应只是一句口号,起草合同时,力求条款清晰、权责分明;执行过程中,即使遇到困难,也尽力履约,这种行为的累积,就是在书写属于自己的诚信品牌,在教育领域,家长和老师若能始终遵守对孩子的承诺,其示范作用远胜于千言万语的说教。

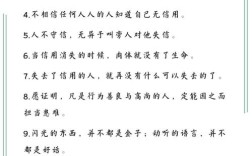

辩证理解,把握诚信的智慧,诚信并非意味着在任何情境下都毫无保留地袒露一切。《论语》中也说:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!” 孔子批评的是那种不同是非黑白、一味拘泥于小信的固执,真正的诚信,是与智慧相结合的,当面对特殊情境,例如为了保护一个无辜的生命而需要隐瞒信息时,更高层次的诚信是忠于良知和更大的善,理解这种复杂性,能让我们避免陷入教条主义的困境。

艺术手法:品味语言构建的诚信大厦

这些名言之所以能历久弥新,与其精妙的表达艺术密不可分。

比喻的生动形象是常见手法,如“信用就像一面镜子,只要有了裂缝就不能像原来那样连成一片”,这句西方谚语用“镜子”的意象,将抽象信用的脆弱性与修复的难度,转化为具体可感的画面,极具警示效果。

对比的强烈反差也常被运用。“小信诚则大信立”(《韩非子》),通过“小信”与“大信”的对比,揭示了诚信需要从点滴小事积累的深刻道理,逻辑严谨,说服力强。

对仗的工整韵律则赋予名言音乐美与节奏感,便于记诵,如“内不欺己,外不欺人”,短短八字,从内外两个维度完整地定义了诚信的范畴,言简意赅,内涵丰富。

流传的诚信名言,是人类文明的共同财富,它们从历史深处走来,携带着哲人的思考与践行者的体温,我们的任务,不仅仅是背诵和欣赏,更是要成为这一链条中的活跃一环——用当代的语言去诠释,用切实的行动去印证,甚至在新的时代背景下,通过我们自身的诚信实践,去创造和留下属于这个时代的诚信印记,当诚信真正成为社会成员之间不言而喻的默契与期待,我们所拥有的,将是一个运行成本更低、人际关系更暖、发展前景更稳的美好世界。