在人类文明的璀璨星河中,名人名言如同指引方向的灯塔,凝聚着先贤的智慧与感悟,关于诚信的箴言更是历久弥新,跨越时空,持续为我们提供着为人处世的准则,学习并恰当地运用这些名言,不仅能提升个人修养,更能有效增强语言的说服力和文章的感染力,我们就来深入探讨如何学习与运用关于诚信的名言警句。

追本溯源:理解名言的生命力

一句名言之所以能够流传,绝不仅仅是因为其精妙的辞藻,更深层的原因在于它背后深厚的历史文化底蕴和作者的真实生命体验,学习名言的第一步,是探寻其源头。

-

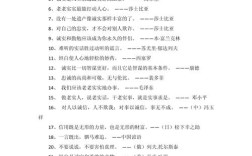

明确出处与作者:了解一句名言的作者及其生平,是理解其内涵的钥匙,当我们引用孔子的“人而无信,不知其可也”时,如果知道这句话出自《论语·为政》,并且了解孔子以“礼”与“仁”为核心的哲学思想,就能明白在儒家体系里,诚信是个人立足于社会的根本,是“仁德”的重要体现,同样,引用西方哲言如拉罗什富科的“真诚是一种心灵的开放”,了解他作为法国道德作家的背景,便能体会这句话是对人性幽微深刻的洞察,确认出处也是对知识版权的尊重,体现了严谨的治学态度。

-

探究创作背景:任何话语都是在特定情境下产生的,回到历史现场,能让我们对名言有更立体、更深刻的理解,莎士比亚在《哈姆雷特》中借波洛涅斯之口告诫儿子:“尤其要紧的,你必须对你自己忠实;正像有了白昼才有黑夜一样,对自己忠实,才不会对别人欺诈。” 这句话的深刻性,置于剧中复杂的宫廷阴谋与人性挣扎的背景下,更凸显出“忠于内心”是抵御外界虚伪的基石,理解了这一点,我们在引用时,就不仅仅是重复一句话,而是在传递一种在复杂环境中坚守自我的哲学。

融会贯通:掌握名言的使用方法

理解了名言的内涵,下一步便是如何将其恰当地融入我们的写作与言谈之中,使其真正为我所用。

-

画龙点睛,开篇立论:在文章或演讲的开头,引用一句切题的诚信名言,可以迅速亮明观点,奠定全文基调,在论述商业信誉的文章开头,可以这样写:“‘诚者,天之道也;思诚者,人之道也。’孟子的教诲穿越千年,依然回响在现代商业社会的上空,它揭示了一个朴素的真理:诚信,不仅是自然的规律,更是企业生存与发展不可违背的法则。” 如此开篇,既显厚重,又直指核心。

-

论证支撑,深化阐述:在论述过程中,当需要强化某个分论点时,引入名言作为理论依据,可以极大地增强说服力,在强调遵守承诺的重要性时,可以引入:“富兰克林曾睿智地指出,‘失足,你可能马上复站立;失信,你也许永难挽回。’ 这句话形象地说明了物质损失或有弥补的机会,但信誉一旦破产,重建之路将异常艰难。” 这样,个人观点就得到了权威声音的印证。

-

收束总结,升华主题:在文章的结尾部分,用一句高度凝练的名言收尾,能够起到概括全文、提升境界的作用,在结束一篇关于个人品德修养的文章时,可以写道:“由此可见,从内而外的诚信,是我们赢得尊重与信任的通行证,正如鲁迅先生所言,‘伟大人格的素质,重要的是一个诚字。’ 让我们以此自勉,将诚信内化于心,外化于行。”

精研技法:提升名言的使用效果

除了知道在哪里用,更要懂得如何用得巧妙,用得贴切,这涉及到一些具体的表达手法。

-

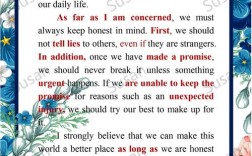

直接引用与间接引用的转换:直接引用需使用引号,确保字句与原话完全一致,并注明作者,爱因斯坦说:“世间最美好的东西,莫过于有几个头脑和心地都很正直的严正的朋友。” 间接引用则是用自己的话转述大意,通常会更自然地融入行文,爱因斯坦认为,拥有正直而严谨的朋友,是人生最宝贵的财富之一,两种方式各有千秋,可根据语境灵活选择。

-

古今中外,对比映衬:将不同时代、不同国度的名言进行对比或并列,可以展现诚信价值的普世性,可以将中国古代季布的“一诺千金”与古罗马西塞罗的“没有诚信,何来尊严”并置,说明无论东方西方,诚信都是备受推崇的美德,这种手法能拓宽文章的视野,展现思维的广度。

-

结合实例,生动阐释:最忌讳的是“名言+的生硬模式,高明的手法是在引用名言后,紧接着用一个具体的、鲜活的实例来加以阐释,在引用“小信诚则大信立”之后,可以讲述一个企业因始终坚持在细节上对客户守信,最终建立起卓越市场信誉的真实案例,这样,抽象的道理就变得可知可感,深入人心。

学习与运用诚信名言,是一个与伟大灵魂对话的过程,它要求我们不止于表面的记忆,更要进行深度的思考与用心的实践,当我们对这些凝聚着人类智慧结晶的语句了解得越深入,运用得越纯熟,它们就越能成为我们思想的一部分,在潜移默化中塑造我们的品格,也让我们的表达更具力量与光芒,在这个信息纷杂的时代,让这些经过时间淬炼的真理之声,通过我们的笔端与口吻,继续清澈而有力地鸣响。