在人类智慧的长河中,名言警句如同被岁月打磨得熠熠生辉的珍珠,凝聚着先贤的哲思与时代的烙印,它们短小精悍,却蕴含着穿越时空的力量,能够在只言片语间点亮思维,指引方向,掌握理解与运用这些智慧结晶的方法,无异于获得了一把开启宝库的钥匙。

探源:理解语境的深度

一句名言的生命力,根植于其诞生的土壤,脱离了这个背景,解读便容易流于表面,甚至产生偏差,探寻名言的出处、作者与创作背景,是准确理解其内涵的第一步,也是构建知识权威性的基石。

以中国近代思想家梁启超的名句“少年强则国强”为例,这句话出自其散文《少年中国说》,写于1900年,当时,中国正面临被列强瓜分的深重民族危机,梁启超流亡日本,深感于国家的衰败与守旧势力的顽固,于是将革新的希望寄托于中国少年身上,他激情澎湃地论述了少年与国家命运的关系,旨在唤醒一代青年的责任与担当,理解了这一创作背景,我们就能体会到,这句话远不止于对青少年体育锻炼的鼓励,更是一声在国家存亡关头,对青年肩负起复兴使命的急切呼唤,它承载着特定历史时期的沉重与期盼。

同样,西方科学巨匠牛顿的“如果我看得更远,那是因为我站在巨人的肩上”,也常常被单独引用以表达谦逊,考察其背景,这句话出现在牛顿与另一位科学家罗伯特·胡克就光学发现优先权的争论信件中,有观点认为,“巨人”一词可能暗含对胡克(其身材不高且有些驼背)的微妙讽刺,这并不完全否定其表达的继承与借鉴前人的普遍哲理,但知晓这一层背景,无疑让我们对这句名言的复杂性有了更立体、更接近历史真实的认知。

这种探源的过程,不仅丰富了我们的知识储备,更在无形中塑造了我们作为信息传播者的专业形象,当访客看到我们对名言渊源的清晰阐述,其信任感便会自然提升。

活用:赋予经典以新生

理解了名言的深层含义,下一步便是如何将其恰当地运用于我们的沟通、写作与生活之中,精当的运用能让观点更具说服力,让表达更显凝练深刻。

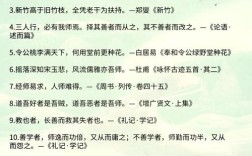

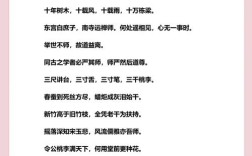

引证以佐证观点 这是在论述文中最为常见的手法,当提出一个论点时,引用与之契合的名言,能瞬间增强文章的权威性和说服力,在论述“实践出真知”这一主题时,引用陆游的“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,或是毛泽东的“要想知道梨子的滋味,就要亲口尝一尝”,都能让抽象的道理变得具体可感,且因先贤的背书而更具分量,关键在于,所引名言必须与上下文逻辑严密地结合在一起,成为论证链条中自然的一环,而非生硬地堆砌。

化用以创新表达 更高阶的运用是“化用”,即不拘泥于原文,而是根据具体情境,对名言进行巧妙的改编或转化,这种手法在广告文案、社交媒体传播中尤为有效,乔布斯的“Stay Hungry, Stay Foolish”(求知若饥,虚心若愚)可以被化用于团队建设口号,如“保持好奇,保持探索”,这种化用既保留了原句的精神内核,又赋予了其新的时代气息和应用场景,显示出运用者的灵活思维。

内化以指导行动 最深刻的运用,是将名言的精神内化为个人的行为准则,这不再是语言上的技巧,而是思想上的认同与行动上的践行,当我们在面对挫折时,能以李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情来自我激励;在追求目标感到疲惫时,能用《离骚》中的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”来坚定信念,这时,名言便从纸面上的文字,真正融入了我们的生命体验,成为个人成长的内在动力。

辨伪与求实:守护智慧的纯度

在信息爆炸的时代,名言也面临着被误传、张冠李戴甚至伪造的风险。“你若安好,便是晴天”常被误认为是徐志摩或林徽因的作品,实则出自当代作家白落梅的传记,再如,网络上流传甚广的“莎士比亚说‘第一次见一个人,体温在38.6℃就叫一见钟情’”显然是对文学大师的戏谑与杜撰。 的创作者与传播者,我们有责任保持审慎的态度,在引用一句不确定出处的话时,花几分钟时间进行查证,利用权威的书籍、数据库或学术网站进行核实,这个过程,本身就是对E-A-T原则中“可信度”与“权威性”的最佳实践,确保我们所传递的每一条信息都经得起推敲,这不仅是对访客负责,也是对我们自身专业声誉的珍视。

名言警句是跨越时空的对话,是前人留给我们的精神财富,它们并非束之高阁的装饰品,而是可以融入日常生活的实用工具,通过深入的探源、灵活的运用以及严谨的辨伪,我们不仅能够更充分地汲取其中的养分,更能让这些古老的智慧在新时代的语境下,持续绽放光芒,照亮自己,也启发他人,我们与名言的关系,从单向的学习者,转变为积极的对话者与创造性的使用者,这或许才是对待这份文化遗产最富生命力的态度。