在人类文明的星河中,教师始终是那颗指引方向的北极星,他们的光芒,不仅照亮了求知的道路,更温暖了无数成长的心灵,古今中外的先贤哲人,用精炼而深刻的语言,凝结成赞美老师的名言警句,这些名言不仅是情感的表达,更是蕴含着丰富文化内涵与教育智慧的瑰宝,理解并善用这些名言,能让我们的表达更具力量,也能让我们更深切地领悟尊师重道的精神内核。

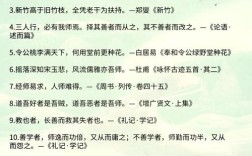

溯源:名言背后的历史回响

每一句流传千古的名言,都不是孤立存在的,它深深植根于其时代背景与作者的个人经历之中。

以中国最广为人知的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”为例,这两句诗原本出自唐代诗人李商隐的《无题》,其创作背景是抒发对恋人的刻骨相思,诗中的“丝”谐音“思”,泪指烛泪,形象地描绘了至死不渝的爱情,由于其意象的崇高与奉献精神——春蚕吐丝至死、蜡烛燃烧殆尽照亮他人——与教师无私奉献、培育学生直至心力交瘁的职业形象高度契合,在历史的演变过程中,人们逐渐将其引申并固定为对教师职业精神的最高礼赞,这个演变过程本身,就体现了公众对教师职业的集体认知和情感投射。

再看西方教育史上极具分量的一句话:“吾爱吾师,吾更爱真理。” 此语出自古希腊哲学家亚里士多德,他是柏拉图的学生,在雅典学园求学长达二十年,深受其师赏识,亚里士多德在哲学思想上并未盲从柏拉图,他基于自己的观察与理性思考,对柏拉图的“理念论”提出了根本性的质疑,这句话正是他这种独立求真精神的宣言,它并非对师者的不敬,恰恰相反,它展现了在师道尊严之上,对知识真理的无限崇尚,描绘了一种理想的师生关系:在尊重与传承的基础上,鼓励批判性思维与学术创新,理解了这一层创作背景,我们才能体会到这句话中蕴含的辩证力量。

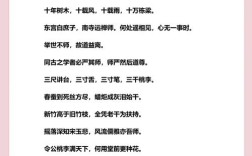

深析:名言中的修辞与情感力量

名言警句之所以能深入人心,与其精妙的运用手法密不可分,常见的艺术手法包括:

-

比喻与象征: 如前文所述的“春蚕”、“蜡烛”,以及“人类灵魂的工程师”、“园丁”等,都是通过具象化的事物来比喻教师抽象而伟大的工作,使表达生动形象,易于引发共鸣。“园丁”的比喻,蕴含着培育、修剪、等待成长的漫长过程,精准地描绘了教育的耐心与艺术。

-

对比与衬托: 捷克教育家夸美纽斯曾说:“教师是太阳底下最光辉的职业。” 这里运用了衬托手法,将教师的职业与世间万物赖以生存的“太阳”相比,凸显其地位的无与伦比与神圣性。

-

凝练与概括: 唐代韩愈在《师说》中开宗明义:“师者,所以传道授业解惑也。” 仅用七个字,就极其精炼地概括了教师的三大核心职能:传递人生道理,教授专业知识,解答人生与学问的困惑,这种高度的概括性,使其成为对教师职责最经典的界定。

致用:名言在当代语境下的恰当使用

了解了名言的出处与手法,如何在合适的场合准确、得体地运用它们,则是将其价值最大化的关键。

-

场合匹配: 在教师节、毕业典礼、谢师宴等庄重而充满敬意的场合,使用“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”或“落红不是无情物,化作春泥更护花”这类情感浓烈、赞美无私精神的诗句,能极大地烘托氛围,而在学术研讨会、开学典礼等鼓励探索与思辨的场合,引用亚里士多德的“吾爱吾师,吾更爱真理”则更能激励学术勇气与独立精神。

-

意图清晰: 若要强调教师的奠基作用,可选用“古之学者必有师”(韩愈);若要表达对恩师的终身感激,李白的“天子号仁圣,任贤如事师”或“桃李不言,下自成蹊”都是上佳之选,明确表达意图,才能选择最贴切的名言。

-

创新表达: 在准确理解的基础上,可以尝试将名言融入更具时代感的表达中,在感谢一位善于启发学生思考的老师时,可以这样说:“您不仅传授我们知识,更践行了‘授人以鱼不如授人以渔’的古训,教会了我们获取知识的方法。” 这样既引用了经典理念,又赋予了其具体的现实意义。

-

避免滥用: 再优美的名言,若不分场合地重复使用,也会失去其原有的感染力,甚至流于形式,真诚永远是第一位的,名言应是真情实感的升华,而非苍白无力的装饰。

穿越时间的隧道,这些赞美老师的名言警句,如同璀璨的明珠,串联起人类对知识与美德的共同敬仰,它们不仅仅是文学意义上的佳句,更是教育理念的结晶和民族文化的基因,当我们再次吟诵这些句子时,我们不仅在表达对个体教师的敬意,更是在参与一场跨越千年的文明对话, reaffirming 我们对教育价值的永恒信念,在这个信息爆炸的时代,让这些经过时间淬炼的智慧之言,继续照亮我们尊师重道、求知向善的前行之路。