在人类文明的长河中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮着我们前行的道路,它们凝练、深刻,蕴含着先贤的智慧与人生的哲理,对于每一位在学海中航行、在人生道路上求索的人而言,善于理解和运用这些名言,无异于掌握了一把开启智慧之门的钥匙,这不仅关乎知识的积累,更关乎精神的成长与人格的塑造。

要真正读懂一句名言,就不能仅仅停留在字面,探寻其源头、理解其语境,是让名言“活”起来的首要步骤。

许多广为流传的名言都有着确切的出处,或来自经典著作,或源于历史事件,我们熟知的“天行健,君子以自强不息”,出自中国古代经典《周易》中的乾卦《象传》,它并非一句孤立的励志口号,而是古人对天体运行刚健不息的观察后,引申出的人生应效法自然、奋发图强的哲学思考,了解这一点,我们就能体会到其中“天人合一”的深刻内涵,而不仅仅是字面上的“努力”而已。

名言的作者是其灵魂的赋予者,了解作者的生平、思想体系,能帮助我们更立体地把握名言的真意,鲁迅先生的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,如果不知道他身处黑暗时代,以笔为枪,一生致力于批判旧社会、唤醒民众的斗士身份,就很难理解这句诗所蕴含的强烈爱憎情感和无私的奉献精神,作者的经历,为其名言注入了生命的温度。

更进一步,名言的创作背景是其生命孕育的土壤,脱离了特定历史环境去解读名言,容易产生偏差,马丁·路德·金的“我有一个梦想”,是在美国种族隔离制度依然盛行的背景下,在声势浩大的民权集会上发表的演讲,这句话的力量,不仅在于它描绘的美好愿景,更在于它是对不公现实的直接反抗与呐喊,知晓了这片“土壤”,我们才能感受到这句话在当时所具有的石破天惊的力量,以及它穿越时空依然激励人们追求平等的永恒价值。

当我们对这些名言有了深层的理解后,如何将其内化为自身的力量,并恰当运用于学习与生活,便成了一门值得探讨的学问。

学习方法上,深度理解远胜于机械记忆。 不要满足于记住句子本身,尝试去挖掘其背后的故事、哲学逻辑以及它试图解决的核心问题,在学习“学而不思则罔,思而不学则殆”时,去思考孔子为何要将“学”与“思”并提?两者割裂会产生怎样的具体后果?这种思考过程,本身就是一种高效的学习。

实践应用上,名言是反思与行动的催化剂。 名言的价值在于指导实践,当你在学习中感到迷茫时,可以用“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”来激励自己保持探索精神;当遇到挫折时,“失败是成功之母”的朴素哲理能帮助你调整心态,将挫折视为成长的阶梯,更重要的是,让名言成为自我反思的镜子,对照自身行为,发现不足,明确改进方向。

表达运用上,精准恰当是关键。 在写作或言谈中引用名言,能极大地增强说服力和感染力,但切忌堆砌和滥用,引用的前提是语境契合,能够自然地为你的观点提供支撑,或为情感抒发找到经典的共鸣,生硬地插入一句看似高深的名言,反而会破坏文章的整体性,恰到好处的引用,应如盐溶于水,知其味而不见其形。

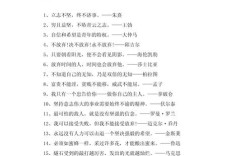

名言警句之所以拥有穿越时空的力量,还在于其精妙的创作手法,古人讲究“炼字”,一句话往往千锤百炼,常见的如对比,“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”,通过时间上的鲜明对比,产生强烈的警示效果。比喻则让道理变得生动形象,如“问渠那得清如许?为有源头活水来”,将知识更新与思想活跃的关系阐述得淋漓尽致。对仗则赋予名言韵律之美,便于记诵,如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,了解这些手法,不仅能提升我们的文学鉴赏力,也能启发我们在表达个人思想时,如何做到更凝练、更深刻。

名言警句是人类智慧的结晶,是前人留给我们的宝贵精神遗产,学习它们,并非为了简单地复述与崇拜,真正的目的,在于通过理解、消化与实践,将这些外在的智慧转化为我们内在的品格与能力,最终形成自己独立的思想和坚韧的意志,在这个信息爆炸的时代,让这些经过时间淬炼的箴言,成为我们内心深处的灯塔,指引我们在纷繁复杂的世界中,不迷失方向,始终朝着光明的彼岸前进。