寒潮卷过大地,万物收敛声息,此时若翻开一卷古典诗词,便仿佛触到了千年之前的温度,古人笔下的冬天,不仅是季节的轮回,更是情感的寄托与生命的沉思,这些诗篇穿越时光,依然能在今人心中激起涟漪。

边塞苦寒中的家国情怀

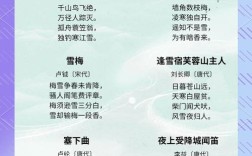

“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪,忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”岑参的《白雪歌送武判官归京》开篇便将人带入苍茫边塞,这位盛唐边塞诗人,在天宝十三载再度出塞时写下此诗,诗中“将军角弓不得控,都护铁衣冷难着”的描写,并非夸张之辞,唐代安西都护府冬季极端气温可达零下二三十度,金属铠甲贴在皮肤上确实会造成损伤。

岑参的独特之处在于,他将酷寒转化为“千树万树梨花开”的奇丽想象,这种在艰苦环境中保持的浪漫情怀,正是盛唐气象的体现,全诗在送别的惆怅中,依然保持着“山回路转不见君,雪上空留马行处”的旷达,展现了唐人特有的胸襟。

江雪独钓中的孤高气节

与岑参的雄浑壮阔不同,柳宗元的《江雪》呈现了另一种冬境:“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”这首五绝作于诗人参与永贞革新失败后被贬永州期间,政治理想的破灭、处境的孤危,都凝结在这二十个字中。

诗中那个在漫天大雪中独自垂钓的渔翁形象,是柳宗元自身的气节写照,外界环境的严酷——“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,反而衬托出内心世界的坚定不移,这种“虽千万人吾往矣”的精神气质,使《江雪》超越了单纯的写景,成为士大夫精神境界的象征。

冬日闲居中的生活意趣

白居易的《问刘十九》则展现了冬天的另一种面貌:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉,晚来天欲雪,能饮一杯无?”这首小诗作于诗人江州司马任上,是其闲适诗的代表作,新酿的米酒还浮着绿色泡沫,朴拙的火炉吐着温暖,在即将下雪的傍晚,邀友共饮,简单的生活场景,却充满了动人的温情。

白居易善于从日常琐事中发现诗意,寒冬在这里不再是威胁,而是增进友情的契机,这种将生活艺术化的态度,体现了唐宋以后文人审美向日常生活的深入,冬日围炉、把酒言欢,成为后世文人画中常见的题材。

雪梅相映中的哲学思考

卢梅坡的《雪梅》诗别具一格:“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”诗人通过比较雪与梅的优劣,揭示了万物各有所长的道理,雪胜在洁白无瑕,梅长于幽香浮动,二者相映成趣,共同装点冬日。

这种辩证思维体现了宋诗理趣的特点,诗人不是单纯写景,而是通过自然物象的对比,表达对世界多样性的认识,这种认识在今天依然具有启示意义——每个生命都有其独特价值,不必妄自菲薄,也无需盲目攀比。

冬夜思乡中的永恒情感

杜甫的《阁夜》描绘了另一种冬景:“岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵。”这首七律写于诗人流寓夔州时期,战乱未息,自身漂泊,面对寒冬夜景,不禁发出“野哭千家闻战伐,夷歌数处起渔樵”的悲叹。

冬夜在这里成为思索历史与人生的契机。“五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇”的雄浑景象,与“卧龙跃马终黄土,人事音书漫寂寥”的苍凉感慨形成强烈对比,个人命运在历史长河中的渺小,季节变换对情感的触动,都在诗中得到了深刻表现。

理解与鉴赏古典诗词的方法

要深入理解这些冬日诗篇,需要从几个方面入手:

首先应了解创作背景,每首诗的诞生都有其特定的历史语境和个人境遇,岑参的豪迈源于盛唐的国力强盛;柳宗元的孤高与政治挫折密切相关;杜甫的沉郁与安史之乱后的社会动荡不可分割,知人论世,方能真正读懂诗意。

其次要品味意象运用,古典诗词讲究“立象以尽意”,自然景物往往承载着深厚的情感与思想,雪既可以是“千树万树梨花开”的美景,也可以是“孤舟蓑笠翁”的陪衬;既是“隔牖风惊竹”的听觉感受,也是“夜雪初积”的视觉印象,同一个意象在不同诗人笔下,会呈现出完全不同的艺术效果。

再者要体会情感层次,优秀的冬日诗词往往不止于描写季节特征,而是借冬景抒发复杂的人生感受,有对时间流逝的敏感——“阴阳催短景”;有对生命坚韧的礼赞——“凌寒独自开”;有对友情的珍惜——“能饮一杯无”;有对理想的坚守——“独钓寒江雪”,这些情感真实而深刻,具有跨越时空的感染力。

最后要感受语言魅力,古典诗词在语言上精益求精,既有“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的高度凝练,也有“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的奇妙想象,还有“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”的生活气息,这些语言经过千锤百炼,每一个字都值得细细品味。

在这个冬天,当我们在温暖的室内读着这些诗篇,或许能对古人的精神世界多一分理解,他们面对严寒时的豁达、孤寂时的坚守、困顿时的从容,都是留给我们的宝贵精神财富,诗歌从来不只是文字游戏,它是古人生命的结晶,是穿越时空的对话,每一次认真的阅读,都是一次心灵的洗礼。