一轮明月悬挂夜空,清辉洒落人间,总能在不同时空唤起相似的情感共鸣,从《诗经》的“月出皎兮”到李白的举杯邀月,从杜甫的思乡月到苏轼的千里婵娟,月亮在诗歌长廊中始终散发着永恒的魅力,这片银辉如何承载千年文心,且让我们循着月光痕迹,探寻其中的文化密码。

月光下的时空长廊

中国诗歌中的月亮意象,可追溯至远古歌谣。《诗经·陈风·月出》以“月出皎兮,佼人僚兮”开启明月与美人的联想,月光清冷与相思炽热形成微妙张力,这种朴素表达在汉代《古诗十九首》中得到深化,“明月何皎皎,照我罗床帏”中,月光已成为游子思妇的共同语言。

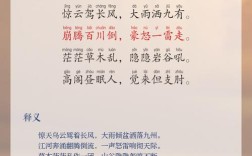

至唐代,月亮意象迎来创作高峰,张若虚《春江花月夜》以“江畔何人初见月?江月何年初照人?”将月亮提升至哲学高度,个体生命虽如流水逝去,明月却亘古长存,形成时空永恒的深刻感悟,李白笔下,月亮更显灵动多姿,《静夜思》中“举头望明月,低头思故乡”已成民族集体记忆;《月下独酌》则展现“举杯邀明月,对影成三人”的浪漫情怀,寂寞与旷达在月光中交融。

宋代词人赋予月亮新的特质,苏轼《水调歌头》从“明月几时有”的天问转向“人有悲欢离合”的人情体悟,最后升华为“千里共婵娟”的豁达,这种将个人情感与普世关怀结合的写法,使月亮成为沟通天人的诗意桥梁。

诗人与明月的对话

李白堪称与月亮对话最频繁的诗人,他一生创作与月相关诗歌三百余首,月亮既是他的知己,也是他的精神寄托,从少年时的“小时不识月,呼作白玉盘”,到中年时的“我寄愁心与明月”,再到晚年的“欲上青天揽明月”,月亮见证了他完整的心路历程,这种执着源于李白对光明纯洁的向往,在现实受挫后,月亮成为他理想世界的化身。

杜甫则善用月亮映照时代苦难。《月夜》中“今夜鄜州月,闺中只独看”以月亮连接战乱中的夫妻;《阁夜》中“三峡星河影动摇”的月影,承载着诗人对动荡时局的深沉忧思,在杜甫笔下,月亮不再只是个人情感载体,更成为时代命运的见证者。

王维的月亮别具禅意。《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”营造出空灵境界,月光在这里是净化心灵的存在。《竹里馆》中“深林人不知,明月来相照”则展现物我两忘的禅悦,月亮成为诗人与自然融合的媒介。

创作背景与意象流变

月亮意象的演变与时代精神紧密相连,魏晋南北朝时期,社会动荡促使文人转向自然寻求慰藉,谢灵运“明月照积雪”的清冷,鲍照“始出西南楼,纤纤如玉钩”的细腻,都体现了个体意识觉醒后对月亮的多样化感受。

盛唐的开放包容使月亮意象充满豪迈气概,张九龄“海上生明月,天涯共此时”展现博大胸襟;王之涣“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”的边塞月光,则透出雄浑苍凉,这时的月亮,映照着一个民族的自信与力量。

宋代城市繁荣与理学发展,使月亮意象更趋内敛深沉,晏殊“明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户”写尽相思无奈;柳永“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”则将羁旅愁绪与残月意象完美结合,体现宋词婉约特质。

月光编织的艺术手法

象征手法的运用使月亮意象获得多重意蕴,月亮阴晴圆缺对应人生悲欢离合,这种对应关系在诗词中反复出现,吕本中《采桑子》中“恨君却似江楼月,暂满还亏”以月喻人,写出女子对情郎又爱又怨的复杂心理。

月亮也常作为情景交融的媒介,白居易《琵琶行》中“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,音乐结束后,月光成为无声的延续,将听众的沉浸状态与江月清辉融为一体,营造余韵无穷的意境。

虚实相生是月亮意象另一特色,李商隐《无题》中“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒”,现实中的镜与想象中的月交织,加深了相思的穿透力,李煜《虞美人》中“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中”,眼前小楼与记忆中故国通过月光连接,构成跨越时空的对话。

现代创作中的月光启示

理解古典诗词的月亮意象,能为现代创作提供丰富养分,月亮作为情感载体,其优势在于既能保持个体感受的特殊性,又具备引发普遍共鸣的可能,在写作中,我们可学习古人将具体情感升华为普遍经验的技巧,避免直白宣泄,追求含蓄蕴藉。

月亮意象的运用贵在创新,古人已创造无数经典,但每个时代、每个个体对月亮的感受都是独特的,现代创作者应在尊重传统基础上,寻找属于自己的月亮表达,如海子《月光》中“今夜美丽的月光 你看多好!照着月光饮水和盐的马 和声音”,将月光与乡土情怀结合,延续又创新了月亮意象。

月亮在诗歌中不仅是自然景物,更是文化记忆与情感符号的凝结,千年月光洒在今人身上,与照古人的是同一轮,却因时代变迁而呈现不同面貌,理解这些月亮诗篇,不仅是欣赏美,更是与先人进行心灵对话,当我们在某个夜晚抬头望月,心中浮现那些古老诗句,便完成了一次跨越时空的精神传承,这片清辉将继续照耀,等待新的诗意在其间生长绽放。