诗歌,如同古老建筑上耸立的烟囱,看似质朴无华,却能将生活的烟火与思想的温度,凝成一道独特的风景,直抵心灵的天空,它并非遥不可及的阳春白雪,而是源于生活、表达情感、承载智慧的语言艺术,探寻诗歌的奥秘,就如同解读一座烟囱所见证的岁月,需要我们从多个角度去品味和理解。

源流与作者:诗歌的根基与灵魂

每一首诗都有其来处,如同每一座烟囱都扎根于一方水土,了解诗歌的出处与作者,是解读它的第一把钥匙。

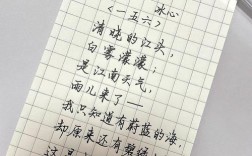

中国诗歌的源头,可以追溯到远古的《诗经》。“关关雎鸠,在河之洲”,这来自民间的歌唱,记录了先民最真挚的情感与生活场景,它并非某一位诗人的独创,而是集体智慧的结晶,是西周初年至春秋中叶社会风貌的“声音化石”,紧随其后的《楚辞》,则以屈原的《离骚》为代表,开创了浪漫主义诗歌的先河,屈原将个人的政治理想、人生际遇与楚地的神话传说、方言声韵融为一体,使得诗歌从集体歌唱转向了个人精神的深刻抒发。

至唐代,诗歌达到鼎盛,诗人辈出,风格各异,李白的诗,如“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,充满了超凡脱俗的想象与豪迈不羁的个性,这与他漫游天下、求仙访道的经历密不可分,而杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,则沉郁顿挫,深刻反映了安史之乱前后社会的动荡与民生的疾苦,他们的作品,既是个人才华的展现,也是时代巨变的忠实记录。

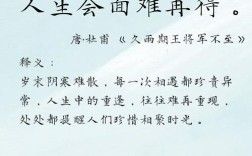

当我们阅读一首诗,首先应了解它诞生的时代背景与诗人的生平经历,这能帮助我们理解诗歌中蕴含的特定情感与思想,明白它为何如此表达,而非另一种模样,诗歌的根,深扎在历史与个人的土壤之中。

意象与意境:诗歌的构建手法

诗歌的魅力,在于它不直接言明,而是通过精妙的“手法”营造出丰富的画面感和深远的意义空间,这其中的核心,便是意象与意境的营造。

意象,是融入了诗人主观情感的客观物象,它是诗歌的基本构成单位,马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续铺排多个意象,共同渲染出一幅凄凉、萧瑟的秋日图景,旅人的愁思不言自明,诗人通过选择和组织意象,来传递难以言传的复杂心绪。

当意象与意象组合,形成一个能引发读者无限遐想的艺术空间时,便产生了意境,意境是诗歌的灵魂,王维的诗是此中典范,“明月松间照,清泉石上流”,寥寥十字,不仅描绘了清幽的景色,更营造出一种空灵、静谧、物我两忘的禅意境界,读者沉浸其中,感受到的已不仅是文字描绘的画面,更是一种生命状态的体验。

除了意象与意境,诗歌还讲究修辞手法的运用,比喻、拟人能让抽象的情感变得具体可感;夸张能强化情感的表达,如李白的“白发三千丈,缘愁似个长”;用典则能借助历史故事或前人诗句,在有限的字数内蕴含更丰富的信息,增加文化的厚重感,这些手法如同建筑烟囱所用的砖石与工艺,共同构建起诗歌这座精神建筑的独特形态与稳固结构。

声韵与节奏:诗歌的音乐之美

诗歌最初是与音乐同源的,即便脱离了曲谱,它依然保留着内在的音乐性,这种音乐性主要通过声韵和节奏来体现。

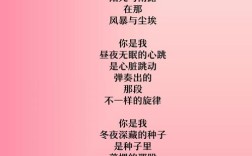

格律是古典诗歌,尤其是近体诗(律诗、绝句)和词的核心规则,它对于平仄、对仗和押韵有严格的要求,平仄的交错变化,形成了诗句抑扬顿挫的声调美感,如同音乐中的旋律起伏,对仗则要求词性相同、意义相关的词语两两相对,不仅工整美观,更在对比与呼应中深化了诗意,押韵使得诗句在结尾处回环往复,产生一种和谐悦耳的听觉效果,易于吟诵和记忆。

即便在现代自由体诗中,虽然打破了严格的格律束缚,但诗人依然注重内在的节奏与韵律,通过句式的长短变化、词语的重复、段落的排比等手段,营造出与诗歌情感基调相匹配的节奏感,这种音乐性,是诗歌区别于其他文学体裁的显著特征,也是它易于传播和打动人心的重要原因。

品读与运用:让诗歌走入当下

在了解了诗歌的源流、手法与声韵之后,我们应如何真正地品读一首诗,并让它在现代生活中焕发新的活力?

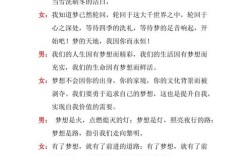

品读诗歌,切忌浮光掠影,它需要沉静下来,反复涵泳,第一步是“识字”,理解字面意思,扫清阅读障碍,第二步是“入情”,调动自身的想象力与生活体验,尝试进入诗人所描绘的场景,体会其所抒发的情感,第三步是“悟理”,思考诗歌 beyond 字面的深层含义,它揭示了怎样的人性共通点或生活哲理?

读苏轼的《水调歌头·明月几时有》,我们不仅能感受到对亲人的思念,更能领悟到他对人生无常的豁达与对永恒美好的祝愿,这种超越时空的共鸣,正是诗歌永恒价值的体现。

而在现代生活中,诗歌的运用远不止于文学鉴赏,它可以是个人情感的优雅表达,在特别的时刻,引用一句贴切的诗词,远比千言万语更能打动人心,它也可以是文化修养的体现,在演讲、文案创作中巧妙化用诗句,能瞬间提升内容的格调与深度,更重要的是,诗歌是一种高品质的精神滋养,在快节奏的现代社会,静心读一首诗,如同为心灵开辟一片宁静的后花园,让我们在文字的烟囱里,望见属于自己的那片星空。

诗歌这座语言的烟囱,历经千百年风雨,依然源源不断地向人类精神的天空输送着温暖与光芒,它并非束之高阁的古董,而是与我们呼吸与共的活的文化,用心去触摸它的纹理,聆听它的韵律,我们便能在这缭绕的“烟迹”中,寻找到安顿自我、理解世界的智慧与力量。