在中华文明的智慧长河中,先贤的思想如同璀璨的星辰,照亮着我们前行的道路,儒家学派创始人孔子提出的关于“和”的理念,历经两千五百余年的洗礼,依然焕发着蓬勃的生命力,对个人修养、家庭和睦乃至社会和谐都具有深刻的指导意义,深入理解这些名言警句,不仅是学习古典文化,更是掌握一种处世哲学。

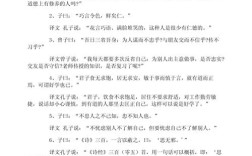

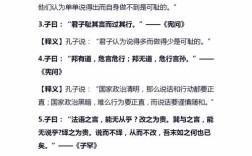

“君子和而不同,小人同而不和”

这或许是孔子关于“和”最为精辟的论述,出自《论语·子路》,要理解这句话,首先需明晰“和”与“同”的本质区别。

“和”如同烹制羹汤,需要水、火、盐、醋、肉酱、鱼肉、柴禾等多种元素相互配合,才能成就美味;又如同演奏音乐,需要清浊、短长、疾徐、哀乐、刚柔、迟速、高下等多种声调相互补充,才能形成悦耳的乐章,这是一种有原则、有主见的和谐,是不同事物、不同观点在保持自身独立性的前提下,达成的辩证统一与平衡。

而“同”则像是不断向水中加水,索然无味;或者只用一个音调演奏,单调乏味,这是一种无原则的苟同与盲从,是放弃自身立场与思想的附和。

“君子和而不同”意指品德高尚的人,能够与他人保持和谐友善的关系,但在具体问题的见解上,绝不盲目附和,而是持有自己独立的思考和主张,他们尊重差异,在相互切磋与砥砺中寻求共识,而“小人同而不和”则指品德低下的人,表面上迎合讨好、毫无异议,内心却并无真正的和谐诚意,甚至可能隐藏着算计与不和。

这句话的创作背景与核心思想

孔子生活在春秋末期,一个礼崩乐坏、社会动荡的时代,各诸侯国之间征伐不断,君臣父子之间僭越篡弑之事时有发生,面对这种“同而不和”的混乱局面,孔子周游列国,极力倡导恢复周礼,其根本目的就是为了重建一种“和而不同”的社会秩序,他期望社会各阶层能在“礼”的规范下,既保持等级尊卑的差异,又能和谐共处,从而实现国家的稳定与繁荣。

“和而不同”的思想,正是这种社会理想在个人修养层面的具体体现,它鼓励人们在坚持道义和原则的基础上,学会包容与共存,这是一种高级的智慧,也是构建健康人际关系的基石。

“礼之用,和为贵”

这句话出自《论语·学而》,是孔子的弟子有若所言,但深刻反映了孔子的核心思想,全文是:“礼之用,和为贵,先王之道,斯为美;小大由之,有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

这里明确指出,“和”是礼制应用中最可贵的精神与目标,古代圣明君王治理国家,其可贵之处就在于此,无论大事小事都依此原则处理,这句话的后半部分尤为重要:如果有的事情不能通行无阻,那是因为只知道为和谐而和谐,不用礼法来节制约束,也是行不通的。

这揭示了“和”并非无原则的一团和气。“礼”是达到“和”的规范与尺度,没有“礼”的约束,“和”就容易流于无是非、无底线的乡愿行为,在家庭中,长辈慈爱、子女孝顺,这种和谐关系需要一定的家庭礼仪和规矩来维系;在社会上,人与人之间的交往,也需要社会公德与法律法规来规范。“和为贵”是以“礼”为前提的,是在规则框架内实现的动态平衡与有序和谐。

名言警句的学习与运用方法

学习孔子关于“和”的名言,关键在于理解其精神实质,并将其转化为日常生活中的行为准则。

- 理解内涵,而非死记硬背:首先要深入探究每句名言背后的哲学思想,和而不同”,就要明白它倡导的是多样性统一与独立人格,而非简单的团结。

- 情境化思考:将这些名言置于具体场景中,在工作中,面对团队分歧,是强行要求一致,还是鼓励各抒己见,在充分讨论后达成“和而不同”的解决方案?在家庭中,是与家人无原则地避免冲突,还是在遵守家庭伦理(礼)的基础上,进行有效沟通,实现真正的和睦?

- 作为修身自省的标尺:时常以“君子和而不同”来检视自己的行为,与人交往时,是保持了独立思考,还是人云亦云?是真诚地求同存异,还是表面附和、内心不满?通过自省,不断提升个人修养。

- 辩证地看待“和”与“争”:孔子的“和”并不完全排斥必要的争论与辩驳,在原则性问题和大是大非面前,据理力争、坚持真理,正是为了维护更高层次、更持久的“和”,这本身也是“和而不同”精神的体现。

孔子运用名言警句的教育手法

孔子是一位伟大的教育家,他善于运用精炼、形象且富有哲理的语言来传达思想,其手法至今仍值得我们借鉴。

- 比喻与类比:如前所述,用“烹羹”、“奏乐”来比喻“和”,使抽象的道理变得具体可感,易于理解和记忆。

- 对比鲜明:将“君子”与“小人”、“和”与“同”进行强烈对比,在是非善恶的鲜明对照中,让学生自然而然地趋向于君子的行为准则。

- 微言大义:语言极其简练,但内涵极其丰富,短短几个字,便蕴含了立身处世的大道理,留给学生广阔的思考与阐释空间,促使其反复咀嚼,深入探究。

- 因材施教:虽然《论语》中未直接展示孔子讲解“和”时如何因材施教,但其整体教育理念是如此,针对不同性格、不同境遇的学生,他对于如何践行“和”的指导,必然会有不同的侧重点。

孔子的“和”学,是一种关于平衡、包容与秩序的深邃智慧,在全球化日益深入、文化多样性日益彰显的今天,“和而不同”的思想显得尤为珍贵,它告诉我们,真正的强大不是消灭差异,而是有能力容纳并协调差异,学习这些名言,不仅仅是记住几句古语,更是要将这种追求和谐而又尊重个性的精神,内化为我们的人格修养,外化为我们的处世行动,从处理好与身边人的关系开始,到在更广阔的社会舞台上发挥作用,让这份古老的智慧,为构建更加和谐、包容的社会贡献力量。