孔子作为中国古代伟大的思想家、教育家,其言论被弟子及后人整理记录在《论语》中,成为中华文化的重要遗产,关于交友之道的论述,孔子提出过许多精辟见解,益者三友,损者三友”这一经典论断,至今仍具有深刻的现实指导意义。

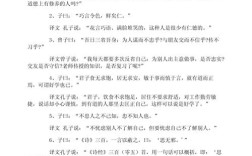

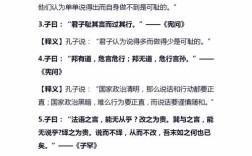

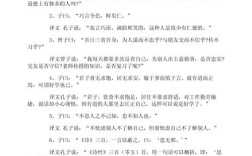

在《论语·季氏》篇中,孔子明确阐述了择友标准:“益者三友,损者三友,友直,友谅,友多闻,益矣,友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”这段话清晰地划分了有益与有害的三种朋友类型,为后人提供了明确的交友准则。

从创作背景来看,春秋时期社会动荡,人际关系复杂多变,孔子周游列国期间,目睹了各种人际交往的成败案例,结合自身教学实践,总结出这套交友理论,这些观点产生于孔子长期的教育活动与政治实践,既是对弟子们的谆谆教诲,也是其“仁”学思想在人际关系中的具体体现。

理解这句名言需要把握三个核心要点:

正直之友的价值在于能直言相谏,帮助我们发现自身不足,这种朋友不趋炎附势,不阿谀奉承,在关键时刻能给出忠告,与正直者交往,如同拥有一面镜子,时刻照见自己的言行得失。

诚信之友贵在真诚守信,是值得托付的伙伴,谅,即信实、宽容,这样的朋友重视承诺,待人宽厚,在困境中不会背弃友谊,与诚信者相处,能获得持久的安全感。

博学之友的优势在于知识广博,能拓展我们的视野,多闻者见识广阔,思维活跃,与其交流能获得新知启发,在知识快速更新的时代,这样的朋友更能帮助我们与时俱进。

与此相对,孔子也警示了三类需要远离的朋友:

逢迎谄媚者往往投其所好,隐藏真实意图,便辟指善于逢迎讨好之人,这种交往建立在利益基础上,难以持久。

表面和善却口是心非者最具迷惑性,善柔即表面柔顺而内心狡诈,这种朋友往往表里不一,需要特别警惕。

花言巧语而不务实者容易误导判断,便佞指巧言善辩却无真才实学,与这类人交往可能被其言语所惑。

将这些智慧应用于现代社交,可以从几个方面着手:

首先要有意识地选择交往对象,在社交活动前,先明确自己的需求和价值观,主动接近具有正直、诚信、博学特质的人,比如参加专业论坛、读书会等高质量社交场合,增加结识良友的机会。

其次要建立深度交流机制,与朋友定期进行有意义的对话,不仅分享生活趣事,更要探讨人生感悟、专业见解,可以通过组织小型读书会、专题讨论等形式,促进思想碰撞和共同成长。

还应注意保持适当的交往距离,再好的朋友也需要个人空间,过度亲密反而可能损害关系,把握分寸感,尊重彼此边界,让友谊在舒适的环境中持续发展。

在维护友谊过程中,要重视相互滋养,真正的友谊是双向的,既要获得支持,也要给予关爱,定期检视关系是否平衡,及时调整相处方式。

特别需要注意的是,交友质量远比数量重要,与其耗费精力维持大量浅层关系,不如用心经营几段高质量的深厚友谊,在社交媒体的时代,更要警惕虚假的社交繁荣。

将孔子交友智慧融入日常生活,可以建立个人交友准则,比如设定“三个不交”原则:不交言而无信者,不交居心叵测者,不交不思进取者,同时践行“三个必交”:必交正直敢言者,必交宽容大度者,必交博学多才者。

在实际交往中,可以运用一些具体方法:定期与朋友探讨有深度的话题;在重要决策前征求多位朋友的意见;建立朋友成长档案,记录彼此的进步与收获,这些做法都能让孔子智慧在现代社会焕发新的生命力。

孔子的交友观最终指向的是自我完善,选择什么样的朋友,实际上是在选择成为什么样的自己,与益友相交,不仅是为了获得外在帮助,更是为了在内心中培养直、谅、多闻的品格,当我们以正直、诚信、好学的态度待人,自然能吸引同样特质的朋友,形成良性循环。

在这个信息爆炸的时代,孔子的古老智慧依然闪耀着真理的光芒,掌握择友之道,培养识人之明,建立健康的社交圈,不仅关乎个人幸福,也影响着事业发展与社会和谐,让我们以圣贤之言为镜,在纷繁复杂的社交世界中,找到真正值得珍惜的友谊,也努力成为他人生命中的良友。