在中华文明浩如烟海的智慧宝库中,孔子关于“仁”的思想言论,如同一颗璀璨的明珠,历经两千五百余年风雨,依然温润如玉,光照人间,这些言简意赅的箴言,不仅是古代士人修身齐家的准则,更是我们今天涵养品德、构建和谐人际关系的重要指引,理解并运用这些名言警句,需要我们深入其语境,把握其精髓。

核心名言的出处与作者

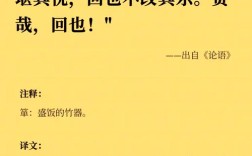

提到“仁”的名言,绝大多数源自记录孔子及其弟子言行的语录体著作——《论语》,这本书并非孔子亲笔所著,而是由其弟子及再传弟子根据回忆整理编纂而成,是研究孔子思想最直接、最可靠的文献,这些名言的作者,我们通常归于至圣先师孔子本人。

最为人熟知的“己所不欲,勿施于人”(《论语·卫灵公》),简洁有力地阐述了推己及人的恕道,被视作全球伦理的黄金法则,又如“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍也》),则从积极层面定义了“仁”的实践路径,即自己要站得住,同时也要使别人站得住;自己要行得通,同时也要使别人行得通,这些思想共同构成了孔子“仁学”的核心框架。

创作背景与思想内涵

孔子生活在春秋末期,那是一个“礼崩乐坏”的社会转型期,旧有的秩序瓦解,战乱频繁,道德失范,面对这样的现实,孔子深感忧虑,他周游列国,旨在恢复周礼,建立一套以“仁”和“礼”为核心的社会秩序。

“仁”是孔子思想体系的最高范畴,是其伦理思想的根本,在孔子看来,“仁”并非遥不可及,它就植根于日常人伦之中。“孝弟也者,其为仁之本与!”(《论语·学而》)——孝顺父母、敬爱兄长,就是实践“仁”的基础,他将外在的“礼”内化为个体内在的道德情感“仁”,强调内心的自觉与修养,所谓“克己复礼为仁”(《论语·颜渊》),意指约束自己,使言行符合于礼,就是仁的体现,这一思想,旨在通过个体的道德觉醒,来重塑整个社会的伦理规范。

名言警句的学习与使用方法

学习孔子的名言,切忌死记硬背或断章取义,正确的方法在于理解、内化与实践。

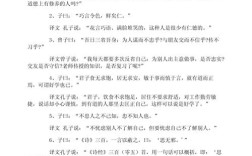

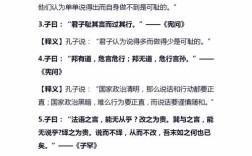

结合语境,完整理解,任何名言都产生于特定的对话场景,当学生樊迟问“仁”时,孔子的回答是“爱人”(《论语·颜渊》);而当另一位学生仲弓问同样的问题时,孔子的回答则是“己所不欲,勿施于人”,这说明孔子善于因材施教,针对不同学生的秉性,从不同角度阐释“仁”的丰富内涵,阅读整部《论语》,了解对话的背景和人物,才能更准确地把握每句名言的真意。

联系现实,反躬自省,学习名言警句的最高目的在于应用,我们可以将“己所不欲,勿施于人”作为处理人际关系的准则,在要求他人之前先换位思考,可以将“躬自厚而薄责于人”(《论语·卫灵公》)——多责备自己而少责备别人,作为修养自身、宽以待人的座右铭,当我们在工作中遇到挫折,或许可以想想“仁者不忧,知者不惑,勇者不惧”(《论语·子罕》),从中汲取坦然面对的智慧和勇气。

循序渐进,融入生活。“仁”的实践并非一蹴而就,孔子说:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”(《论语·述而》)仁德离我们很远吗?只要我想达到仁,仁就来了,这鼓励我们从身边小事做起,对家人多一些关爱,对朋友多一份诚信,对陌生人多一点善意,这些都是“仁”的具体表现。

名言警句的传播与表达手法

《论语》中的语言极具艺术魅力,其表达手法深刻影响了后世的汉语表达。

对话体与情境感:《论语》多以师生问答的形式呈现,充满了现场感和启发性,这种对话体使得深奥的哲理变得生动可感,易于读者代入思考。

比喻与象征:孔子善用比喻,使抽象的道理形象化,岁寒,然后知松柏之后凋也”(《论语·子罕》),以松柏耐寒象征君子在逆境中坚守节操,阐述的正是“仁”者坚贞不屈的品格。

对比与排比:通过对比,强化观点,如“君子和而不同,小人同而不和”(《论语·子路》),清晰地揭示了君子与小人在处理人际关系时的本质区别,排比句式的运用,则增强了语言的气势和感染力。

格言化与警策性:孔子的语言精炼至极,许多句子本身就构成了完美的格言,如“学而不思则罔,思而不学则殆”、“知之为知之,不知为不知,是知也”等,言近旨远,充满警策力量,令人过目不忘。

孔子的“仁”学,不是一个封闭的教条体系,而是一座开放的智慧园林,其中的每一句名言,都是一扇通向心灵修养与人生智慧的窗口,我们今天重温这些话语,不仅仅是出于对古典文化的尊重,更是为了在快速变化的现代社会中,寻找到安身立命的精神根基,让这些古老的智慧,如同清泉一般,持续滋养我们的心田,引导我们在纷繁复杂的世界里,依然能够保持内心的澄明与仁爱,成为一个更加完整、更加温暖的人,这或许正是孔子思想穿越时空,给予我们最宝贵的馈赠。