意象,作为诗歌创作与鉴赏的核心范畴,是诗人主观情意与客观物象相互交融的产物,是构成诗歌美学世界的基本单位,它并非简单的景物罗列,而是灌注了诗人生命体验与哲学思考的艺术结晶。

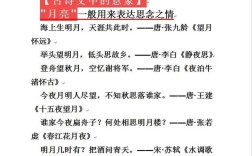

在中国古典诗歌的长河中,意象的运用源远流长,其成熟与自觉,可追溯至唐代,唐代诗人们将意象的营造推向了前所未有的高度,以诗仙李白为例,其笔下的“明月”意象,早已超越了天体本身,成为一种富含多重意蕴的情感符号,无论是“举头望明月,低头思故乡”中的乡愁,还是“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”的友情,抑或“明月出天山,苍茫云海间”的壮阔,同一轮明月,在不同的心境与语境下,被赋予了截然不同的情感色彩,这种意象的创造,并非凭空而来,它与李白豪放不羁的个性、漫游天下的经历以及对前代文学遗产的继承密不可分。

另一位善于经营意象世界的巨匠是李商隐,他的诗歌意象往往朦胧多义,带有浓厚的象征色彩,如其《锦瑟》一诗,“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃,沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,连续运用四个典故性意象,彼此之间并无清晰的逻辑关联,共同编织成一个迷离惆怅、可供无限阐释的艺术境界,这种意象组合方式,极大地拓展了诗歌的表现空间和情感容量,其创作背景中晚唐的时代氛围与诗人个人沉郁顿挫的身世之感,都深深浸透在这些精妙的意象之中。

意象的构成与运用,蕴含着丰富的手法与技巧,首要的便是赋、比、兴的传统。

“赋”是平铺直叙,直接描绘物象,但高明的诗人能于平实中见深情,如陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,看似白描,却将诗人超然物外、与自然合一的境界全盘托出,菊与山已成为其人格精神的写照。

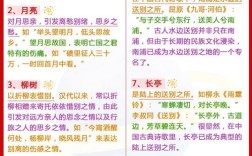

“比”即比喻,是将此物比作彼物,化抽象为具体,化陌生为熟悉,贺知章《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将无形的春风具象化为灵巧的“剪刀”,顿时春的活力与创造性跃然纸上。

“兴”则更为微妙,是先言他物以引起所咏之词,物象与情感之间是一种触发、共鸣的关系。《诗经·关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,自然引发出“窈窕淑女,君子好逑”的咏叹,水鸟的和谐鸣叫与男女间的爱慕之情形成了内在的呼应。

除了这些基本手法,意象的组合艺术尤为关键,诗人常常通过并置、叠加、跳跃等方式,将多个意象组合成有机的整体,营造出特定的氛围与意境,马致远《天净沙·秋思》是典范之作:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”连续九个意象的密集排列,无需任何关联词语,一幅萧瑟苍凉的秋日行旅图便浑然天成,最后点出“断肠人在天涯”,情感达到高潮,这种意象叠加产生的艺术感染力,远胜于单一的描写。

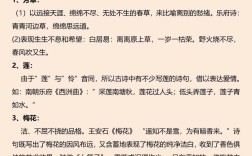

在鉴赏与解读诗歌意象时,我们需要具备一双慧眼,不能停留在物象的表层,而应深入探究其深层意蕴,要结合作者的生平、思想以及具体的创作背景,杜甫诗中的“孤雁”、“瘦马”,往往与其颠沛流离的经历、忧国忧民的情怀紧密相连,要关注意象在历史文化长河中形成的稳定象征意义,即“原型意象”,如“松竹梅”象征高洁坚贞,“杜鹃”啼鸣关联哀怨思归,“东篱”代指隐逸生活,了解这些文化密码,能帮助我们更准确地把握诗歌情感基调,要品味意象营造的整体意境,单个意象是砖石,意境则是建筑,王维诗中的“空山”、“明月”、“清泉”,共同构建了一个静谧、空灵、充满禅意的艺术世界,领略这种整体美感至关重要。

对于诗歌创作者而言,意象的锻造是核心能力,它要求创作者有敏锐的观察力,能从平凡事物中发现诗意;更要有深刻的情感体验和思想洞察,才能赋予物象以灵魂,创造意象,切忌陈词滥调,贵在独出机杼,古人咏梅者众,而王安石“遥知不是雪,为有暗香来”侧重其香,陆游“零落成泥碾作尘,只有香如故”突出其魂,毛泽东“待到山花烂漫时,她在丛中笑”则赋予其谦逊乐观的品格,皆因情感与视角不同,而造就了各具生命力的梅之意象。

诗歌的意象世界,是一个民族审美心理与哲学思维的集中体现,它如同一个个承载着丰富信息的文化基因,穿越时空,将古人与今人的情感紧密相连,品味意象,就是与诗人进行一场跨越时空的心灵对话;创造意象,则是将个人的瞬间感悟淬炼成永恒的艺术存在,在这个意义上,对意象的理解与运用,不仅关乎诗歌技艺,更关乎我们如何感知世界、表达自我,如何在这个纷繁复杂的现实中,为自己构筑一个诗意栖居的精神家园。