在童年的万花筒里,小动物是跳跃的斑斓色彩,是充满灵动的音符,引导孩子用诗歌的语言去描绘它们,不仅是文学的启蒙,更是一次心灵的温柔触碰,一首好的儿童动物诗,能让孩子在韵律与想象中,学会观察、感受爱与美。

诗歌的源泉:从生活与经典中汲取养分

儿童诗歌的创作,往往源于两个最朴素的源泉:一是对日常生活的细致观察,二是对经典作品的借鉴学习。

许多流传甚广的儿童诗,其灵感就来自作者与孩子相处的瞬间,或是创作者本人未泯的童心,深受几代人喜爱的诗人林焕彰先生,他的作品《小猫走路没有声音》就是一个绝佳的范例:

小猫走路没有声音 / 小猫穿的鞋子是 / 妈妈用最好的皮做的

这首诗没有复杂的辞藻,却充满了孩童式的奇妙想象,它将小猫脚上的肉垫比作妈妈用最好的皮做的鞋子,既贴合了小猫的生理特征,又融入了孩子对“妈妈的爱是最好的”这一情感认知,这首诗的“出处”并非古籍典故,而是鲜活的生活本身,它教会我们,孩子的诗歌素材无处不在——窗前走过的花猫、雨后搬家的蚂蚁、枝头歌唱的小鸟,都可以成为诗的主角。

除了直接从生活中寻找灵感,阅读和赏析经典名篇也是重要的途径,我们都很熟悉的骆宾王的《咏鹅》,这首创作于诗人七岁时的作品,以其鲜活的色彩感和动态感,成为儿童古诗启蒙的典范:

鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。/ 白毛浮绿水,红掌拨清波。

这首诗的“创作背景”是一位天才少年对眼前景物的即时捕捉,他运用“白”、“绿”、“红”三种明快的颜色,勾勒出一幅清新亮丽的水面画卷,又通过“向天歌”、“浮”、“拨”等动词,让鹅的形象跃然纸上,学习这样的诗歌,能让孩子直观地感受到如何用精准的语言描绘动物的形态与神态。

创作的手法:让文字充满童趣与画面感

当孩子尝试自己创作或我们为他们选择诗歌时,可以重点关注以下几种艺术手法的运用:

-

拟人化:赋予生命以情感 这是儿童诗最核心、最迷人的手法,将动物当作人来写,赋予它们人的情感、动作和思想,能瞬间拉近孩子与动物的心理距离,在一首描写七星瓢虫的儿童诗中,可以这样写:“瓢虫,瓢虫,/收起你的红舞裙,/是要回家吃饭了吗?”瓢虫的翅膀成了“红舞裙”,飞行结束被理解为“回家吃饭”,整个画面立刻充满了温馨的戏剧感。

-

比喻与联想:搭建想象的桥梁 运用比喻,能将陌生的事物变得熟悉,将抽象的感觉变得具体,将松鼠的大尾巴比作“毛茸茸的降落伞”,将蝌蚪群比作“游动的小逗号”,这种联想不仅要形似,更要神似,要符合孩子看世界的角度,一个精妙的比喻,往往是一首诗的点睛之笔。

-

韵律与节奏:打造音乐性的美感 儿童诗歌不必严格遵循古诗的平仄格律,但应具备朗朗上口的音乐性,通过句尾的押韵、句中的停顿和词语的重复,可以创造出明快的节奏感。“小蚂蚁,搬大米,/一二一,一二一,/大家一起来用力。”这样的节奏本身就带有游戏的性质,易于传诵和记忆,能极大地增强孩子的阅读兴趣。

-

细节刻画:于细微处见真章 引导孩子不要笼统地说“小鸟很可爱”,而是去观察和描述“小鸟如何可爱”,是它啄理羽毛时歪着的小脑袋?还是它清晨歌唱时微微颤动的喉嚨?抓住一个独特的细节进行放大,往往比面面俱到的描写更能打动人心。

实践与应用:让诗歌融入成长时光

了解了诗歌的源泉与手法后,我们应如何将这些知识付诸实践呢?

-

作为亲子共读的优质素材:在睡前或闲暇时间,与孩子一起声情并茂地朗读动物诗,家长可以用不同的声音模仿小动物,让孩子在听故事般的愉悦中感受诗歌的韵律美和意境美。

-

作为观察自然的启发工具:可以带着一首关于蝴蝶的诗去公园,一边观察蝴蝶飞舞的姿态,一边回味诗中的句子,诗歌能教会孩子如何“看”世界,让他们的观察更有焦点和深度。

-

作为语言与写作的启蒙导师:鼓励孩子进行仿写和续写,读完《咏鹅》,可以问孩子:“如果我们咏小鸡,该怎么写呢?”从模仿开始,是走向独立创作的必经之路。

-

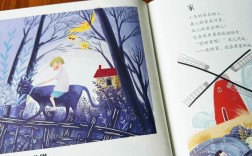

作为艺术融合的创意起点:一首诗可以演变成一幅画、一段手偶剧、一个简单的律动操,让孩子为心爱的诗歌配图,或者用动作表演出诗歌的内容,实现语言、绘画、音乐与表演的多元智能开发。

在我看来,儿童动物诗的终极价值,不在于辞藻有多么华丽,技巧有多么高超,而在于它是否守护并点燃了孩子心中那份对万物有灵的信赖与好奇,当我们和孩子一起,用诗歌的眼睛重新打量身边的小生命时,我们收获的将不止是文字,更是一种与世界温柔相处的方式,这个过程,本身就是一首最美的诗。