风,无形无影,却总在诗歌中留下最深的痕迹,它可以是温柔的耳语,也可以是狂暴的呼啸;是故乡的炊烟,也是天涯的号角,在中国古典诗歌的长河中,“风”早已超越了自然现象,成为一个意蕴深厚的文化符号,探寻“风的家”,便是走进诗人们的心灵世界,解读千年文脉的传承与演变。

风的溯源:从《诗经》到楚辞的奠基

中国诗歌的源头,便与风紧密相连。《诗经》的“十五国风”,收录了周初至春秋中叶十五个地区的民歌。“风”在此处,已不仅是自然之风,更是民情风俗、社会风气之风,它是采诗官行走列国收集来的民间声音,是“饥者歌其食,劳者歌其事”的真实写照。

诗经·邶风·北风》中写道:“北风其凉,雨雪其雱,惠而好我,携手同行。”此处的北风与雨雪,既是起兴,也是比喻,影射着当时社会的暴政与黑暗,百姓呼朋引伴,相约逃离,这里的“风”,承载了深刻的社会批判精神,奠定了诗歌“美刺”的传统。

几乎同时代的南方文学瑰宝《楚辞》,则为“风”注入了浪漫与神秘的色彩,屈原在《离骚》中吟唱:“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。”飞廉,即风神,诗人驱使风神为自己开路,这里的风成为了其上下求索、追寻理想的人格化力量,充满了奇幻的想象与不屈的斗志。

这两大源头,一现实主义,一浪漫主义,共同构筑了“风”在诗歌中的双重性格:既是社会现实的折射,也是个人情志的飞扬。

风的意蕴:唐宋诗词中的情感载体

到了唐宋,诗词艺术达到顶峰,“风”的意蕴也变得愈发细腻和多元,诗人词人们凭借高超的艺术手法,将风与各种情感完美融合。

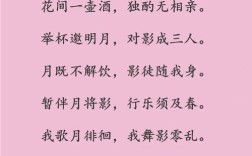

寄托思乡怀人之情 风,是连接空间、传递思念的媒介,唐代诗人李白的《春夜洛城闻笛》便是一例:“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城,此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”春风本应和煦,但伴随着幽怨的笛声与《折杨柳》的曲调,瞬间撩动了所有客居洛阳的游子乡愁,风将无形的笛声与思念,化作有形之物,弥漫了整个城市。

渲染离愁别绪之苦 秋风萧瑟,常与离别相伴,柳永的《雨霖铃》堪称典范:“多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。”“晓风”与“残月”、“杨柳”共同构成了一幅凄清冷寂的画面,将词人与恋人分别后的孤寂、怅惘与无尽情思,刻画得入木三分。

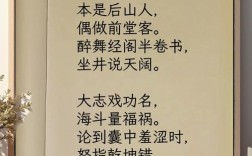

抒写豪情壮志之怀 风也可以是雄浑壮阔的,是英雄气概的衬托,苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中开篇即言:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”这里的“风流”,既指历史长河中杰出的英雄人物,也暗含了如风一般洒脱不羁的精神气度,而黄巢的“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,虽未直接写风,却让人感受到一股席卷天下、改天换地的革命风暴即将来临的磅礴气势。

隐喻人生际遇之慨 诗人常以风喻指人生的无常与命运的波折,杜甫的《茅屋为秋风所破歌》中,“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”,这场秋风不仅是自然界的灾难,更是诗人坎坷命运、家国忧患的象征,由己及人,进而发出“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的呐喊,使诗的境界得到巨大升华。

风的技法:古典诗歌的艺术表现

“风”之所以能在诗歌中拥有如此鲜活的生命力,与诗人们精湛的艺术表现手法密不可分。

比兴:这是最常用的手法,如《诗经》中以“风雨如晦,鸡鸣不已”起兴,营造环境氛围,再引出“既见君子,云胡不喜”的情感,自然流畅。

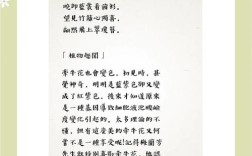

拟人:将风赋予人的情感与动作,晏几道“落花人独立,微雨燕双飞”,风虽未出场,却是吹落花瓣、引发伤春之情的推手,李清照“帘卷西风,人比黄花瘦”,西风在这里成了一个主动的“卷帘人”,目睹了词人的憔悴,物我交融,情致深婉。

通感:将听觉、视觉、触觉等感觉交织,僧志南的“吹面不寒杨柳风”,将触觉的“不寒”与视觉的“杨柳”相连,立刻让人感受到春风的和煦与温柔。

意象组合:风很少单独出现,它常与其他意象构成特定意境,如“西风瘦马”是苍凉,“春风十里”是繁华,“清风明月”是高洁,这些经典组合,形成了中国人独有的审美密码。

风的传承:在现代语境下的应用

古典诗歌中关于“风”的丰富遗产,对于我们今天的文学创作与个人修养,依然具有宝贵的价值。

学习鉴赏古典诗词,不应停留在字面理解,当读到“长风破浪会有时”,应体会到李白那份冲破阻挠的坚定信念;当品味“昨夜西风凋碧树”,应感受到晏殊独上高楼时的孤寂与执著,这种与古人情感的共鸣,能够滋养我们的精神世界。

在日常写作或表达中,也可以巧妙化用这些意象,描绘希望,可以说“如春风化雨”;形容变革,可以写“如清风拂过山岗”;表达思念,可以借用“风传递着远方的消息”,这不仅能提升文采,更能增加文化的厚度。

风,没有固定的形态,却成就了诗歌中最千姿百态的风景,它从千年前的《诗经》中吹来,拂过楚辞汉赋,浸润了唐诗宋词,一直吹到我们今天的生活里,每一次品读这些带“风”的诗句,都是一次与古老灵魂的对话,在这个浮躁的时代,或许我们更需要静下心来,感受这穿越时空的文学之风,让它吹散心头的尘埃,唤醒内心深处对美、对情感、对生命最本真的感知,诗歌,就是风永恒的家园。