春风轻拂,万物复苏,当洁白的百合与彩蛋装点街角,复活节的钟声便在诗歌的韵律中悄然敲响,这个象征重生与希望的节日,与诗歌有着天然的联结——如同破土而出的新芽,诗歌用精炼的文字承载着人类最深刻的情感与哲思,让我们走进复活节诗歌的世界,探寻这些动人篇章的创作脉络与鉴赏方法。

经典诗歌的源流与精神内核

西方文学传统中,复活节诗歌常与宗教仪式紧密相连,十七世纪英国诗人乔治·赫伯特的《复活节翅膀》堪称视觉诗的先驱,诗句排列成天使翅膀的形状,文字本身就成为信仰的具象化表达,赫伯特作为虔诚的圣公会牧师,将神学思考融入抒情意象,在“主啊,让我与你一同高飞”的呼求中,完成了个体灵魂与神圣救赎的诗意对话。

同时代的亨利·沃恩在《复活节》中写道:“我听见一个声音说:‘你必复活’”,这位玄学派诗人经历过内战动荡与兄弟离世,对生命无常的体悟使他格外关注永恒主题,其诗歌中反复出现的“光”意象,既指向基督复活的神学象征,也暗含对精神觉醒的渴望。

中国现代诗坛同样不乏复活节主题的创作,诗人北岛在《复活节》中构建出独特的意象群:“琥珀里冻结的时光/正在松脂的芬芳中苏醒”,这种将东方审美与西方节日精神相融合的创作手法,展现出诗歌跨越文化的对话能力,诗中“解冻的河床”“返青的麦苗”等意象,既呼应春天物候,又暗喻精神新生,形成多层次的解读空间。

诗歌创作的历史语境与个人表达

理解诗歌需要回到它的历史现场,约翰·邓恩的《复活,蒙难》写于1625年伦敦大瘟疫期间,当死亡成为日常,诗人却在开篇宣告:“死亡,你必死亡”,这种悖论式表达源自邓恩作为圣保罗大教堂教长的牧职经验——在主持无数葬礼后,他比常人更渴望确证复活信仰,诗中“小睡唤醒永恒”的隐喻,将死亡重构为通向永生的过渡,给予疫情中的人们深切慰藉。

二十世纪诗人T.S.艾略特在《荒原》的“死者的葬礼”章节嵌入复活节意象:“去年你种在花园里的尸体/开始发芽了吗?”这种惊悚与希望交织的笔法,折射出战后一代对文明重生的复杂期待,艾略特改写圣杯传说的创作手法,使古代神话与现代困境产生互文,拓展了复活节诗歌的哲学维度。

当代诗人玛丽·奥利弗在《百合》中另辟蹊径,她避开直接宗教指涉,转而描绘“从黑暗泥土中挺身而出”的花朵,这种自然书写延续了华兹华斯的传统,将神圣体验融入对自然现象的观察,诗人通过“破土-绽放”的生命周期,暗示精神觉醒的普遍性,使不同信仰的读者都能产生共鸣。

诗歌鉴赏的多元路径与实用方法

掌握适当的鉴赏方法能显著提升阅读体验,首先应当关注诗歌的意象系统,如美国诗人艾米莉·狄金森常用“破晓”“蝶蛹”隐喻复活,她笔下的“从未成功的春天”,实际在探讨希望与实现之间的张力,这种意象解码需要读者调动文学积累与生活经验。

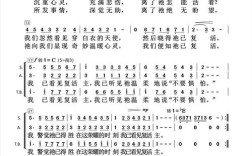

其次要体会诗歌的声韵效果,罗伯特·弗罗斯特在《指令》中安排“brook(溪流)-look(注视)”等押韵词,模拟复活节洗礼时水滴落下的节奏,朗读时注意头韵(如“softly-singing soil”)和内韵(如“awake/break”),能更直观感受诗歌的音乐性。

对于现代诗歌的解读,不妨尝试互文性阅读,当看到波兰诗人辛波斯卡在《复活节风景》中写“空墓穴比充满的更有力量”,可以联系她其他质疑绝对真理的作品,这种横向参照能帮助理解诗人一贯的思维模式,避免孤立解读造成的误读。

诗歌在当代生活中的创造性应用

复活节诗歌早已突破宗教仪式,融入现代生活的多个场景,家庭教育中,家长可以带领孩子朗读克里斯蒂娜·罗塞蒂的《复活节颂歌》,配合彩蛋绘制活动,在“大地披上绿装如祭坛”的诗句中感知季节变迁,这种多感官体验能深化儿童对诗歌的理解。

社交媒体时代,诗歌迎来新的传播形态,去年复活节,Instagram出现#PoetryForSpring标签,用户分享自创的微型诗配摄影作品,这种现代“俳句”虽形式简约,却延续了节日诗歌的核心——对生命循环的礼赞,创作时注意选取“融雪”“嫩芽”等具象词汇,避免抽象说教,更能引发共鸣。

在个人修养层面,每日晨间诵读一段复活节诗歌,已成为许多人的精神操练,英国诗人约翰·克莱尔的《复活节》开篇“快乐的早晨终于来临”,简洁明快的节奏适合作为一日之始的诵词,这种实践不必拘泥于宗教信仰,更多是借由诗歌建立与自然节律的联结。

站在传统与现代的交汇点,复活节诗歌始终保持着与时俱进的活力,它既保存着千百年来人类对生命奥秘的思考,又不断吸收每个时代的语言创新,当我们在这个春天翻开诗卷,实际上是在参与一场跨越时空的对话——关于死亡与新生、绝望与希望、结束与开始,或许正如诗人德里克·沃尔科特所言:“改变忠实于自己的起源”,复活节诗歌最美的特质,正是在永恒的循环中,永远孕育着新的可能。